【2025年版】脳卒中リハビリ:手のアーチ形成を効果的に促す解剖学的知識と実践的アプローチ方法

論文を読む前に

新人療法士石川さんが金子医師のオフィスを訪ね、手のアーチ形成に関する知識を深めたいと相談するところから始まります。

金子医師:「石川さん、手のアーチ形成は、脳卒中患者のリハビリにおいて非常に重要なテーマです。今日は、手のアーチの基礎から訓練方法まで、特にバイオメカニクスと脳科学的視点を交えて解説しましょう。」

1. 手のアーチ形成の基礎

手のアーチ構造の解剖学的理解

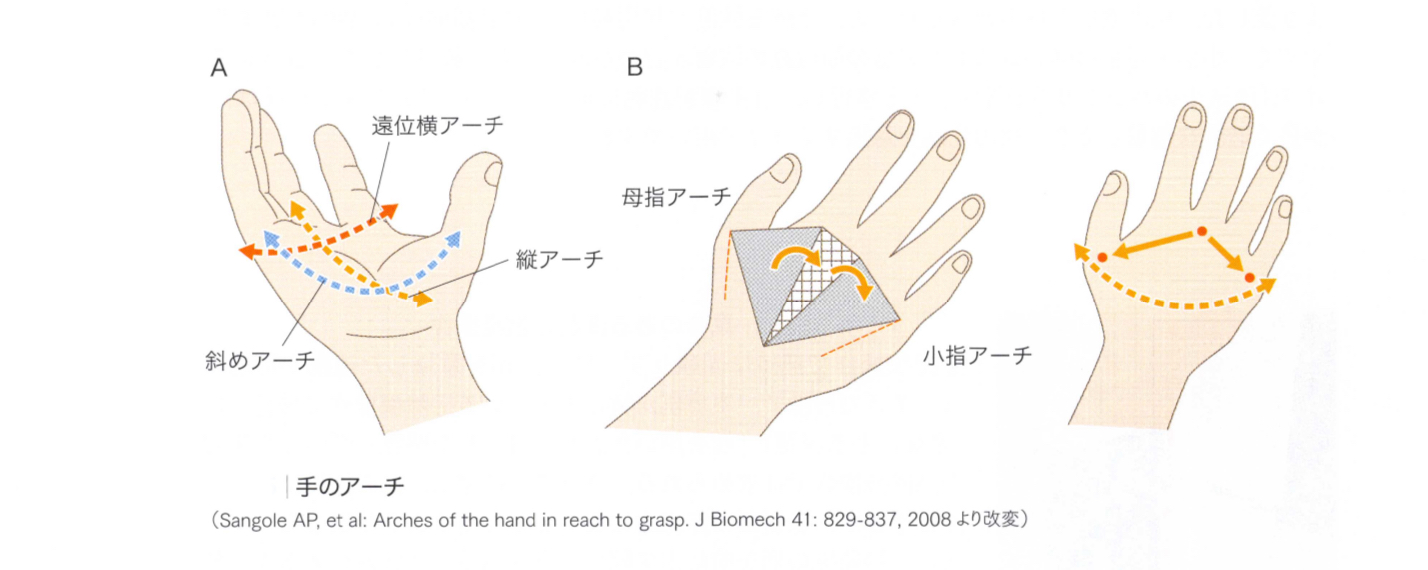

金子医師:「手には大きく3つのアーチがあります。これらは、日常生活動作(ADL)や道具の使用に不可欠な構造です。」

- 横アーチ(Transverse Arch)

- 近位横アーチ:手根骨で構成され、強固で安定性が高い。

- 遠位横アーチ:中手骨の末端で形成され、柔軟性を提供。

- 縦アーチ(Longitudinal Arch)

- 指先から手首までをつなぐ弧状の構造。握力に重要。

- 斜めアーチ(Oblique Arch)

- 親指と他の指の連携を支えるアーチで、ピンチ動作に寄与。

脳科学的視点:手のアーチと脳の関係

金子医師:「手のアーチ形成に関わる筋群は、大脳皮質の一次運動野や補足運動野で制御されています。脳卒中ではこれらの領域が損傷し、精緻な手のアーチ形成が困難になるのです。」

2. バイオメカニクス的視点:手のアーチ形成に関わる筋群と機能

主要な筋肉と役割

- 母指内転筋・外転筋:親指の精緻な動きをサポート。

- 虫様筋:遠位横アーチの安定性を保つ。

- 掌側骨間筋:横アーチの形成に寄与。

アーチ形成が崩れるとどうなるか?

金子医師:「アーチが崩れると、把持力が低下し、鉛筆を持つ、ボタンをかけるといった動作が難しくなります。さらに、遠位横アーチの崩壊は手全体の柔軟性を損なうため、ADLに大きな影響を与えます。」

3. 手のアーチ形成を促進する訓練方法

脳卒中患者におけるアーチ形成の課題

金子医師:「脳卒中後の麻痺手では、感覚入力が不足し、筋活動の協調性が低下しています。これを補うには、段階的なリハビリが必要です。」

ステップ1:感覚入力の強化

- 対象者に柔らかいボールや粘土を握らせる

- 目的:触覚刺激を通じて感覚フィードバックを向上。

- 頻度:1日5分、3セット。

- テーピングを利用した筋の再教育

- 方法:横アーチを補助する位置にテープを貼付。

- 効果:筋活動の意識化をサポート。

ステップ2:筋群の個別強化

- 母指外転訓練

- 方法:セラバンドを用いて親指の外転を反復。

- 回数:10回×3セット。

- 指間訓練(Interosseous Muscle Training)

- 方法:指間にスポンジを挟み、軽く押し合う。

- 効果:横アーチと縦アーチの安定性向上。

ステップ3:動作全体の協調性を高める訓練

- アーチを意識した握力訓練

- 方法:ペグボードを用い、指先の動作とアーチ形成を同時に促す。

- 実生活動作訓練

- 目的:実際の生活動作を通じた機能向上。

- 例:ペットボトルのキャップ開け、スプーンの使用など。

4. 成功を促すためのリハビリの工夫

高次脳機能への働きかけ

- バーチャルリアリティ(VR)を活用し、動作のフィードバックを視覚的に提供。

動機づけの工夫

- 目的のある課題設定:「ペットボトルを開けて自分で飲みたい」といった目標を共有。

5. 石川さんの質問と金子医師の解答

石川さん:「患者さんが麻痺手を使うことを避ける場合、どうすればいいでしょう?」

金子医師:「強制的非使用療法(CIMT)を活用しましょう。健側の使用を制限することで麻痺手の活用を促します。」

石川さん:「手のアーチ形成が困難な重症例には、どのように対応しますか?」

金子医師:「装具やスプリントを活用し、アーチの維持を補助することも選択肢です。特に、手の拘縮を予防するために早期からの介入が重要です。」

6. まとめ

金子医師:「手のアーチ形成は、脳卒中患者の生活の質を大きく向上させる鍵です。石川さんも、解剖学やバイオメカニクス、脳科学の知識を活用し、患者さんに適した訓練を提供してください。」

石川さんが笑顔で「ぜひ実践してみます!」と答え、講義は終了します。

論文内容

カテゴリー

タイトル

●手のアーチ作れてますか?脳卒中者の物品リーチ時の手の形状変化の特徴

●原著はPalmar Arch Modulation in Patients With Hemiparesis After a Strokeこちら

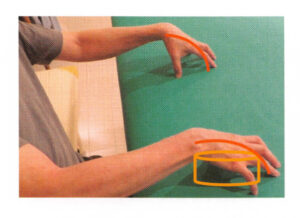

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●脳卒中患者の手指リハビリに関わる事が多く、その中で手のアーチを作る・手の形を物に合わせるなど上手く行えていない方は多く、手指のアーチに関して学習し患者に還元しようと思い学習の過程として本論文に至る。

内 容

背景・方法

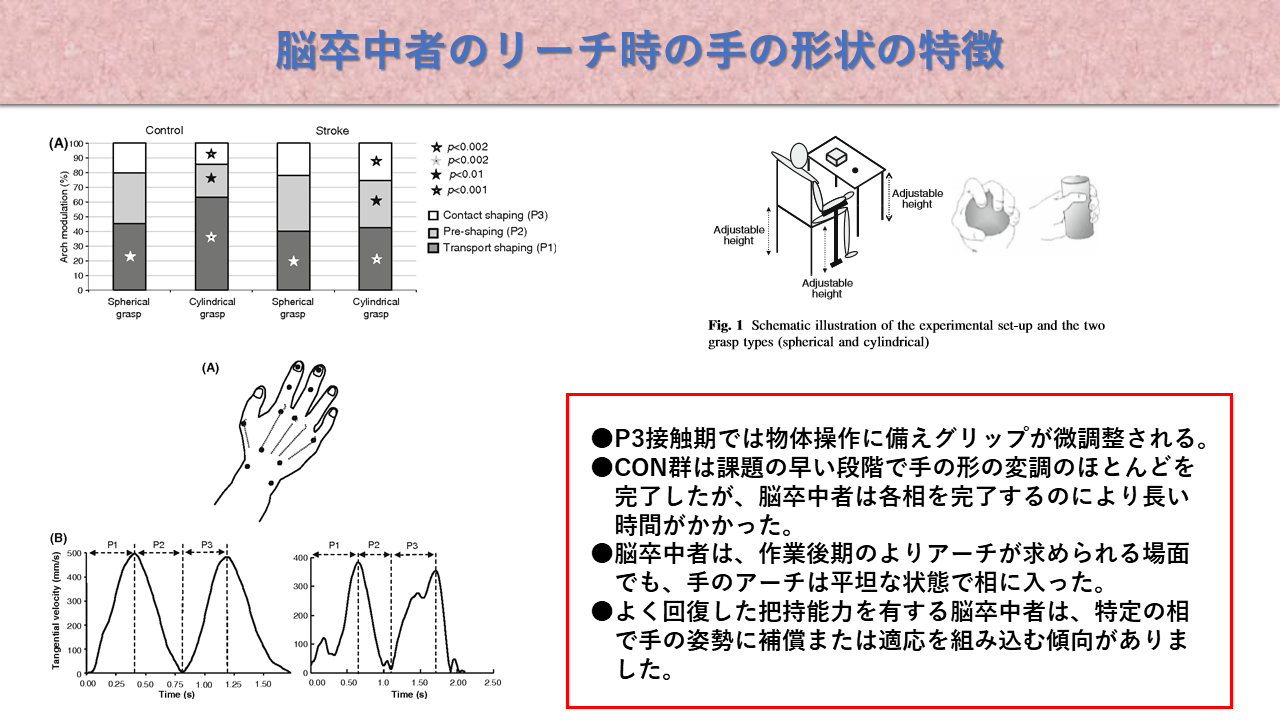

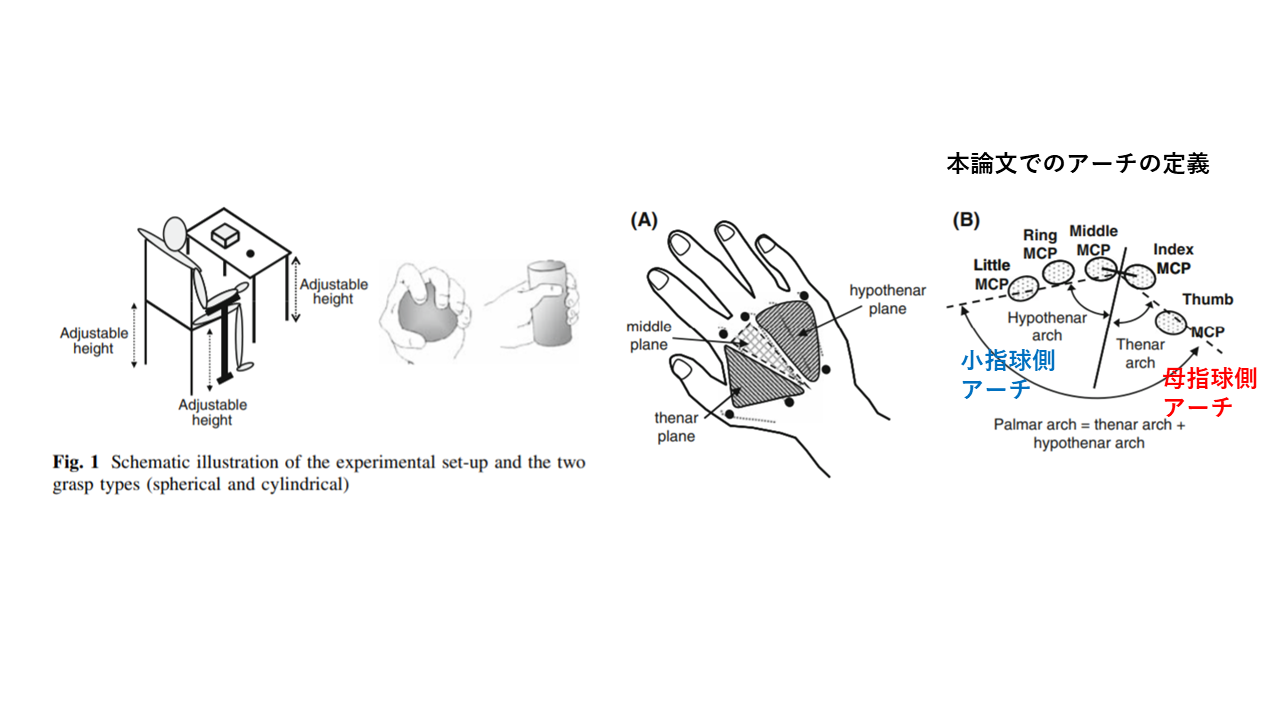

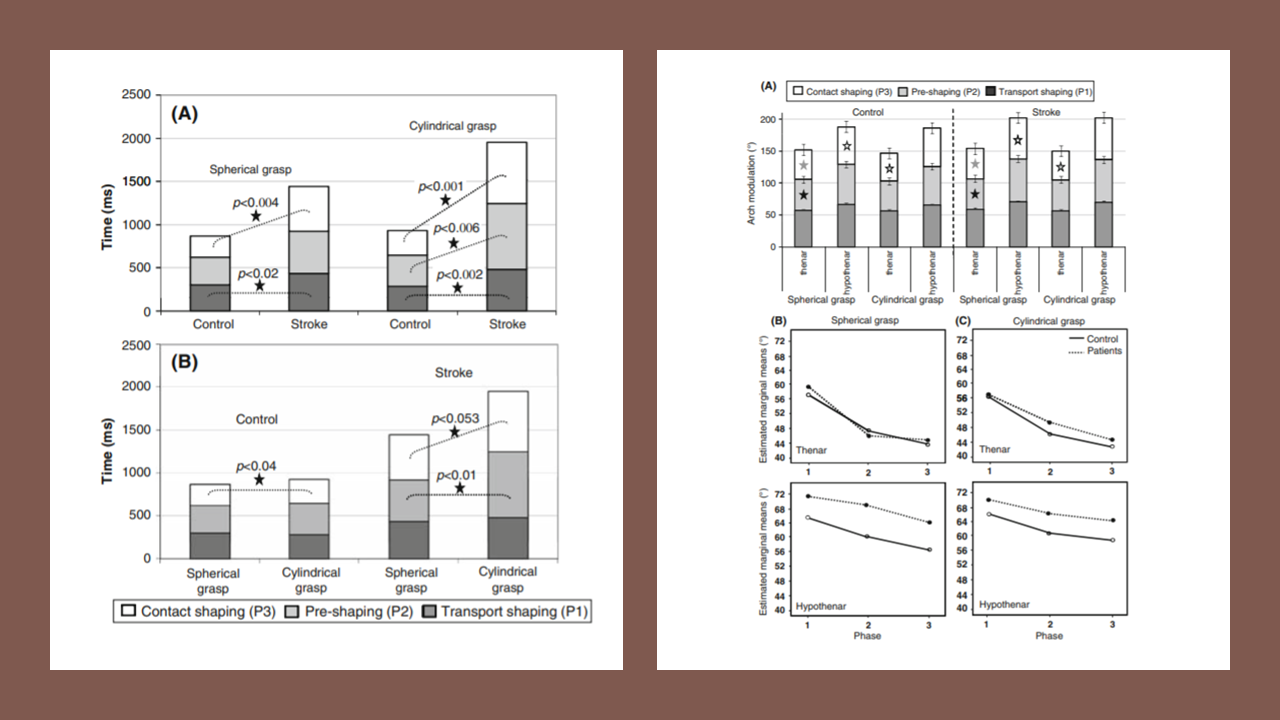

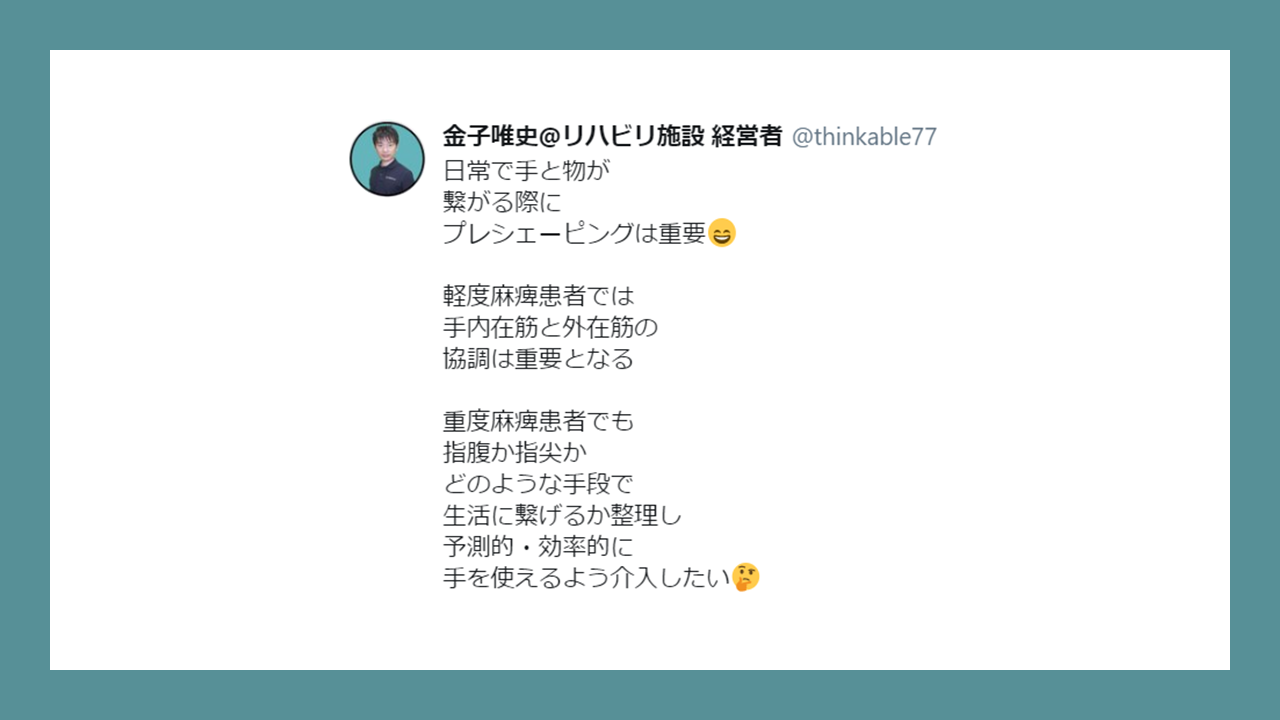

●以前、健常者の物品リーチから把持時の手掌弓の変調を母指球と小指球の偏位を特定する事で調べた。この方法を使用し軽度手の麻痺のある脳卒中患者の2種類の物品(球形、円筒形)のリーチ~把持中の手の姿勢・変調が評価された。手の形状の変調について、3つの相:移送期(P1)プレシェーピング(P2)接触期(P3)間で調査した。

●片麻痺の脳卒中患者10人(女性は4人、平均年齢65±9歳)が参加した。他に8人の健常ボランティア(女性4人、平均年齢55±10歳)がコントロール群として参加した。球形(ボール:直径10.5 cm)と円筒形(プラスチックガラス:直径8.5 cm、高さ14 cm)の2つの物品への自然な力でのリーチ~把持中の手の形の変化を調べた。グリップの種類ごとに10回試行した。物は調整可能なテーブル上の同側の肩の前の被験者の腕の長さの90%の距離に置かれ、手の開始位置から約5cm上にありました。

●6カメラのVicon動作分析システムを使用して、上肢と手の3次元の動きを記録した。反射マーカーを橈骨および尺骨茎状突起に配置し、2つの追加マーカーを前腕に配置した。 反射マーカー(3 mm)を手背と指の関節に取り付けた。

結果

●対照群と比較し特にP3:物品との接触期において掌側アーチの変調に有意な差を示した。対照群の健常者は課題の早い段階で手の形の調整をほとんど完了したが、脳卒中患者は各相を完了するのにより長い時間がかかった。さらに、脳卒中患者は、多くのアーチ変調を必要とする平らな手から動作を始めたため課題の後半部分での時間的および空間的な同時実行性が反映されてた。

●十分に回復した手の把握能力を持つ脳卒中者は、特定の把持段階で手の姿勢に補正/適応を組み込む傾向がありました。

明日への臨床アイデア/症例検討

手のアーチは、日常生活動作や道具操作に不可欠です。脳卒中患者において、手のアーチ形成を支える筋力や感覚が損なわれることが多く、これに対処するためのリハビリは多面的なアプローチが求められます。本記事では、具体的なリハビリ手順を解説し、実際の症例を基に臨床的な適用例を示します。

具体的なリハビリ訓練の手順

1. 手のアーチ形成を理解する基礎アセスメント

- 観察ポイント:

- 横アーチ、縦アーチ、斜めアーチの形状と可動域を観察。

- 手掌筋(虫様筋・母指球筋・小指球筋)の筋力評価。

- 感覚評価(触覚、深部感覚)。

- 具体的アセスメント方法:

- 患側の手をリラックスさせ、母指対立動作や軽いグリップ動作を観察。

- モノフィラメント検査を使用して感覚障害を確認。

2. リハビリ訓練の段階的アプローチ

段階1: 基礎的な可動域と筋活動の促進

- 目標: 筋肉の可動性を高め、基礎的な筋収縮を引き出す。

- 訓練例:

- パッシブストレッチ:

横アーチ・縦アーチを意識しながら手掌のストレッチを行う。 - ボールスクイーズ:

ソフトボールを使用し、母指と他指で軽く握る。握力のない場合は介助下で行う。 - ホットパック併用: 筋肉の緊張を緩和し、ストレッチの効果を高める。

- パッシブストレッチ:

段階2: 筋力強化とアーチ形成動作の習得

- 目標: 手内在筋の強化を図る。

- 訓練例:

- 抵抗運動: セラバンドを使い、母指対立や小指の外転を反復練習。

- アクティブモーション練習:

軽い重量物(200g程度)を指先で操作し、手のアーチを維持。 - 感覚再教育:

テクスチャボードを用いて手掌感覚を刺激し、運動と感覚の統合を促進。

段階3: 日常動作への応用

- 目標: 日常生活動作に手のアーチを活用する。

- 訓練例:

- つまみ動作練習: 小さな物品(ビー玉、コイン)を摘む動作を反復。

- 道具操作: 筆記具やスプーンを握り、アーチを意識しながら使用。

- 作業療法的介入:

創作活動(クラフト)や料理を通じてアーチ形成を自然に促進。

症例検討

手のフォーム形成・縦アーチ確保

本症例の場合、視覚で非麻痺側手と麻痺側手の アーチを確認しながら行うことで、麻痺側の運動エラーが生じにくかった.可能な限り手尖の接触に対してIP(指節間)関節を伸展し、MP(中手指節)関節は過伸展しないよう意識してもらい、縦アーチを構築していったDIP(遠位指節間)関節の伸展と床反力が適度に得られると、虫様筋や骨間筋の活動が得られやすく,手のフォームが知覚しやすかった。そのなかで手のアーチを意識しやすいよう、背臥位で用いたボールの感覚をイ メージしてもらいながらテーブルと手の問に空間を作るよう促した

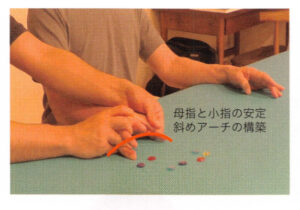

手のフォーム形成・斜めアーチ確保

ある程度手の縦アーチが形成された段階で、おはじきを用い、弾く運動のなかで斜めアーチの構築を行った。特に小指側の安定と、母指の軽度外転位を保持できるよう療法士のハンドリングで誘導した。小指外転筋の活動が得られると、短母指外転筋や第1手根中手骨(CMC)関節の伸展・外転活動が獲得しやすくなった。これにより、母指対立筋の筋収縮も得られ,弾く分離運動でのアー チが崩れにくくなった。

まとめ

手のアーチ形成訓練は、基礎的な感覚・筋活動の促進から応用動作への移行まで、段階的に進めることが重要です。患者の能力や目標に応じて柔軟にプログラムを調整し、最終的には実生活での手の機能向上を目指します。この症例のように、感覚再教育や応用訓練が患者の自信を引き出すカギとなるでしょう。

新人が片麻痺患者における手のアーチ形成訓練を行う際のポイント

以下は、片麻痺患者における手のアーチ形成訓練で、新人療法士が注意すべきポイントを多角的に提示したものです。これにより、より効果的かつ包括的なリハビリを実施できます。

1. 健側手の利用を活用したミラー療法

- ポイント: 健側手を使ったミラー療法で、患側手のアーチ形成を視覚的・認知的に補助。

- 具体例:

患側手の隣に鏡を置き、健側手の動作があたかも患側手で行っているように見せる。

2. 手のアーチと上肢全体の機能連動性の意識

- ポイント: 手のアーチ形成には肩関節や前腕の位置、安定性が影響を与える。

- 具体例: 手関節を安定させるための前腕回内・回外運動を訓練に含める。

3. 他動的アーチ形成中の患者の意識づけ

- ポイント: 他動的に手のアーチを形成する際、患者に「どの筋肉が使われているか」を意識させる。

- 具体例: 他動的ストレッチ中に、「母指が小指側に近づく感覚」を言語化してもらう。

4. アーチ形成と細かな指先操作の統合

- ポイント: 手のアーチは、指先の巧緻性と密接に関係する。

- 具体例: 手のアーチを維持しながら、小さなビーズをつかむ訓練を取り入れる。

5. 重力の影響を最小化した訓練環境の提供

- ポイント: 重力の影響を軽減することで、患者がより正確に動作を習得しやすくなる。

- 具体例: テーブル上に手を置いた状態でアーチを形成する練習や、水中での動作練習。

6. 触覚フィードバックを強調した訓練

- ポイント: 手のアーチ形成には、触覚の入力が重要。患者が触覚を利用して形状を認識できるよう訓練する。

- 具体例: テクスチャ付きのボールやフォーム素材を握らせて触覚刺激を提供する。

7. バイオフィードバックデバイスの活用

- ポイント: 患者が手のアーチを形成できているか、視覚や音でリアルタイムにフィードバックを得られる機器を活用。

- 具体例: 電気筋刺激(EMS)装置や、筋活動を可視化するアプリケーション。

8. 感覚再教育の一環としての「イメージ訓練」

- ポイント: 実際に動かす前に、手のアーチを形成している動作をイメージさせる。

- 具体例: 「母指が小指に近づき、アーチを作る感覚をイメージしてください」と指導。

9. 生活場面に即した応用練習の導入

- ポイント: 訓練場面だけでなく、日常生活動作に結びつけた訓練を行う。

- 具体例: 洗濯バサミを使った物の吊り下げ、コップをつかむ動作など、生活に即した練習。

10. 訓練後のセルフメンテナンス方法の指導

- ポイント: 自宅でのセルフエクササイズを指導し、手のアーチ形成を継続させる。

- 具体例: 軽いストレッチゴムやボールを使った自主練習プログラムを提案。

これらのポイントは、患者の機能回復を最大化し、日常生活動作への応用をスムーズにするための補完的な視点を提供します。新人療法士は患者の状態に応じて柔軟に適用し、効果的なリハビリを展開することが求められます。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

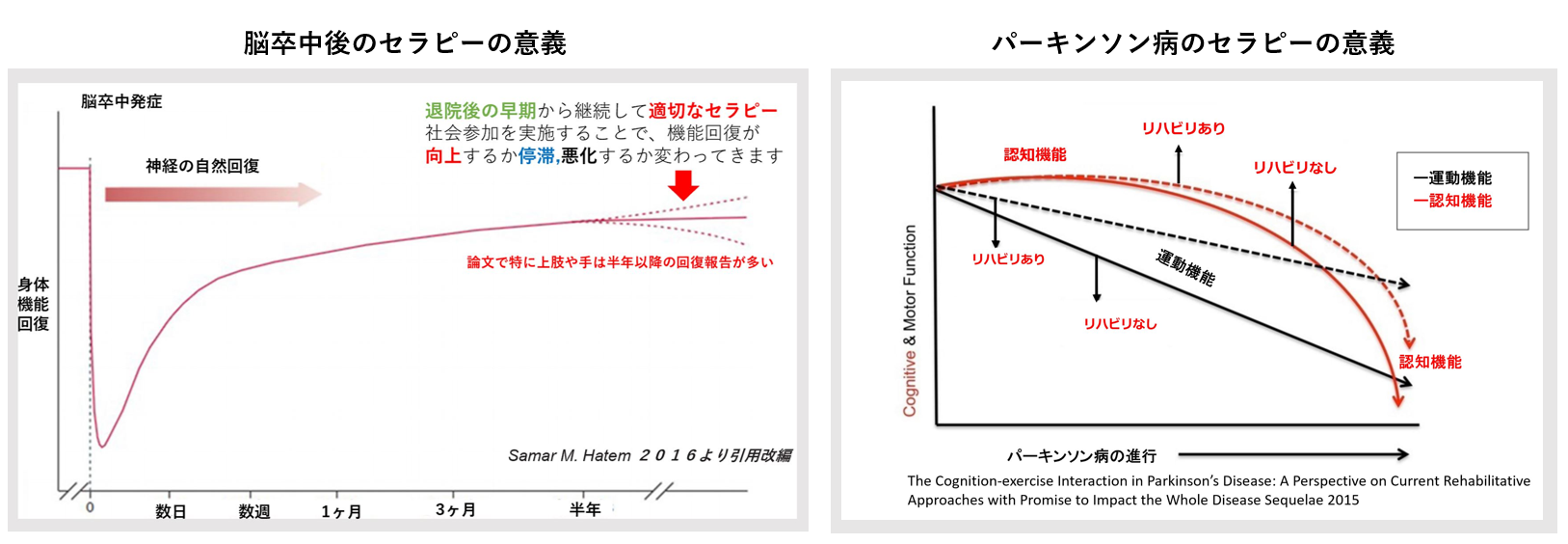

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)