片麻痺の階段昇降時における足尖のひっかかり 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系に関連する論文にセラピストの臨床アイデアを加えた情報などを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方は→こちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」

片麻痺の階段昇降時における床面への足尖のひっかかり 闘うtherapyバックナンバー

今日は階段昇降時の足尖のひっかかりに関する内容ですね。よく遭遇する場面だと思います。

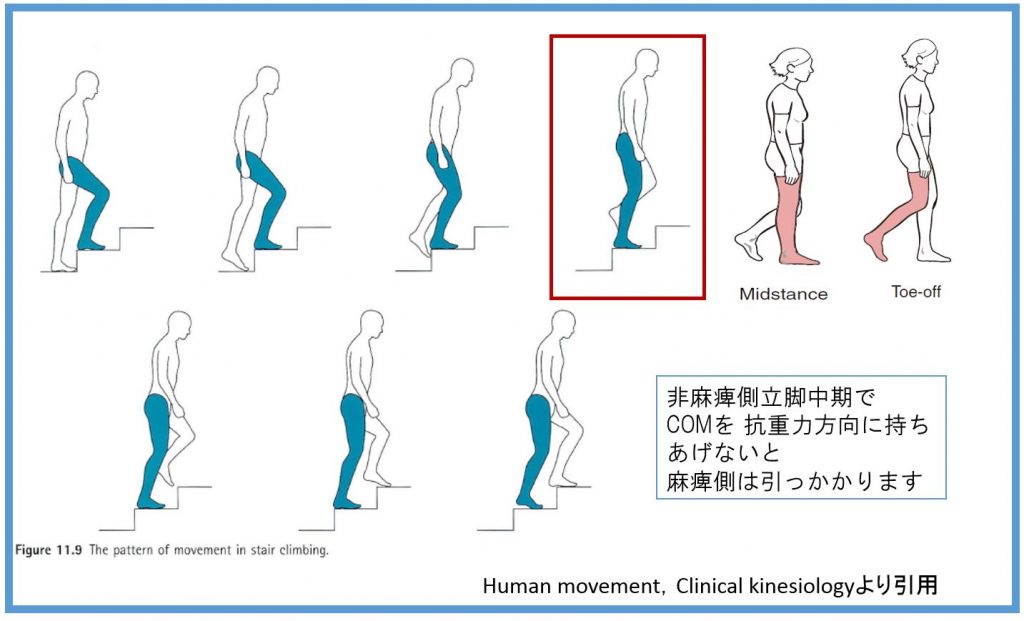

麻痺側足部の内反や底屈があると、どうしても引っかかりの原因が「足部にある」と考えやすいのですが、反対側の非麻痺側のWeight transferをよく確認しておく必要があります。

単純なweight 「shift」となり、抗重力活動が伴った「transfer」になっていないかもしれません。

今、Bobath concept in Adult Neurologyを見直しています。

その中で以下の文章がありました

In normal daily activity postural tone is at its highest in toe-off in stance phase, just before weight transference to the opposite heel.

”普段の日常生活において姿勢トーンは立脚相の足尖離地時、つまり反対側の踵に重心移動する直前に最も高まる”

この言葉を見て今日の患者さんを思い出しました。

右片麻痺の患者さんで発症1年ほど経過しています。当初は肩の痛みを強く呈していたのですが、介入1か月ほどでなくなり、現在はお盆をもって階段を登れる程度の機能を目標にしています。

患者さんは歩行時の足尖の床面へのひっかかりを気にしています。

そのため、歩行時にやたら麻痺側骨盤の後退回旋による分回し歩行のような振り出ししとなります。

介入を進めていくと、足尖がひっかかる原因に非麻痺側に重心移動が完全にできておらず、COMを持ちあげられていません。

体幹のtoneを高められず骨盤がやや下垂してしまうことが原因だとわかりました。

麻痺側のスタンスはもちろん大切なのですが、非麻痺側のスタンス、COMの上方移動も大切ですね。勉強になりました!!

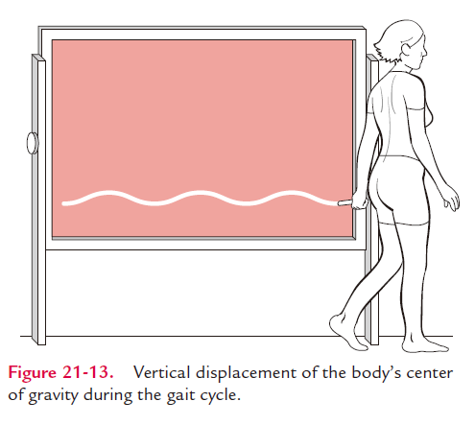

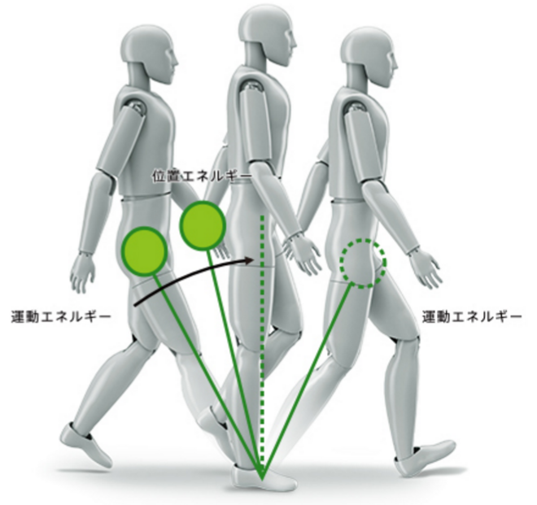

↓↓↓歩行時のCOMは一側の立脚中期と反対側のtoe off時に最も高くなります

Clinical kinesiologyより引用↑↑↑

Hondaアシストホームページより引用 ↑↑ 倒立振子モデルとCOMの上下移動

↓↓↓ 階段昇降と歩行時の類似相

STROKE LABコース 募集中

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!?上記写真をClick!!?

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)