手と認知機能

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

youtube動画手のリハビリに役立つ動画を解説しています

カテゴリー

脳科学

タイトル

近ければ近いほど良い:手の近さはダイナミックに文字の認識に影響する。 The closer the better: Hand proximity dynamically affects letter recognition accuracy.PMC Amir Kheradmand et al.(2017)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・手は外界を探索する機能を持つ。そのため注意機能など高次脳機能と関わりがある のではないかと考え本論文を読むに至った。

内 容

BACKGROUND

最近のいくつかの研究で手を近くに置くことで視覚認知課題の反応時間や視覚的な 短期記憶に改善が見られることが示されている。これらの結果は操作や防衛反応の ために手の近くの物体を詳細に評価するためであるという説が提唱されている。 仮説をより直接的に検証するために、本研究では文字を認識する課題を用いた。 ほとんどの先行研究では手は固定して行っていたが生活の中では手は動かしている ことが多いので、本研究では手を固定する実験と動かす実験の両方を行った。

METHODS 実験1

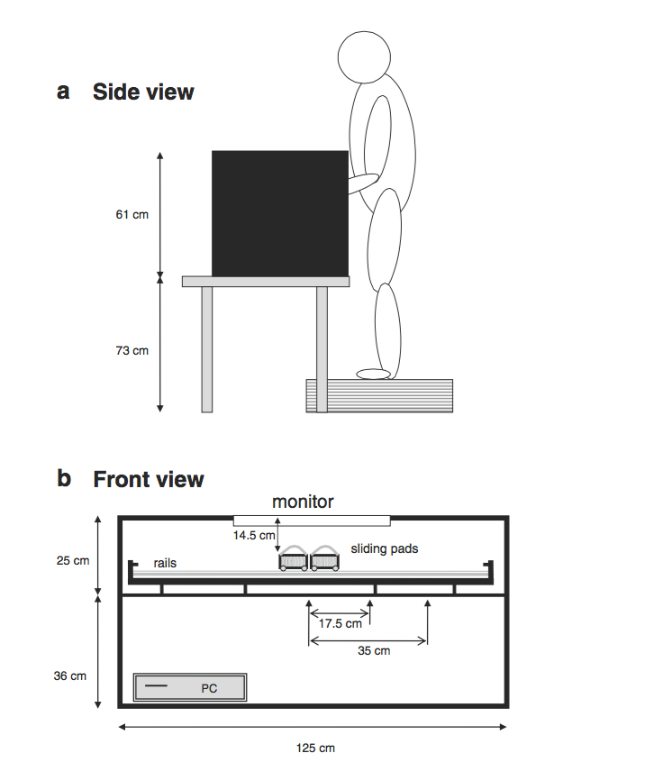

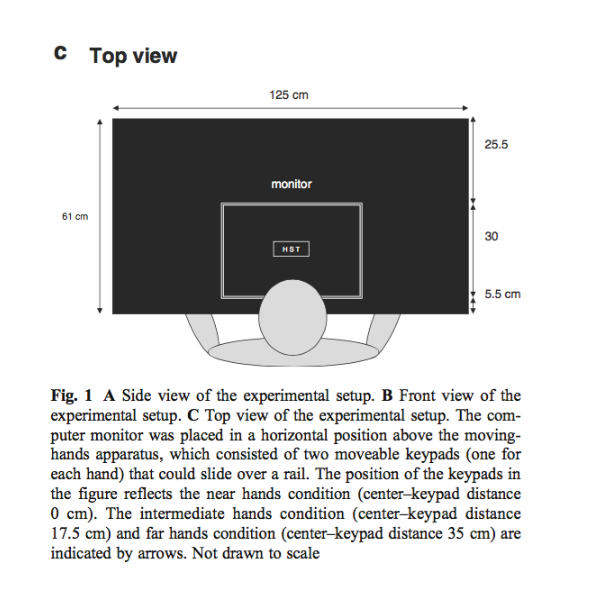

Maastricht大学の学生20人を被験者とした。 被験者は水平に画面が設置された実験装置の前に立つ。画面の下にはレールがあり 、その上に手を乗せるためのパッドが二つ設置されている。画面を見ているときは 手が見えないようになっている。手はパッドに動かないように固定されている(Fig 1)。 表示される文字はランダムな3つの白い文字で構成されている。5種類 (27、40、53、66、80ミリ秒)のうちいずれか時間、提示され、その後200ミリ秒の休憩 を挟む。 患者はできる限り多くの文字を識別するように口頭指示された。 静的な条件下では手を置くパッドは動かさない。手は画面の近く、中間、遠くの3 つの条件で置いた。動的な条件下では手を内に外に自分の好きなペースでリズミカ ルに動かし続ける。

RESULTS ・ 文字を見ている時間が長くなるほど、正しく認識できていた(p < .001 ; Table 1)。 左の文字は真ん中と右の文字よりよく認識されていた(p < .001 ; Table 1)。 手が近い場合は中間や遠い場合より認識が良かった(それぞれp< .05, p< .001 ; Fig 2)。 ・ 手が動いているか、止まっているかによる変化は見られなかった。 手の位置による効果は優位であるが小さかった。これは比較的簡単な課題であった ことが原因であると考えられる。そのため次の実験では手の位置による変化をはっ きりと出すために課題の難易度を上げることにした。

RESULTS ・ 文字を見ている時間が長くなるほど、正しく認識できていた(p < .001 ; Table 1)。 左の文字は真ん中と右の文字よりよく認識されていた(p < .001 ; Table 1)。 手が近い場合は中間や遠い場合より認識が良かった(それぞれp< .05, p< .001 ; Fig 2)。 ・ 手が動いているか、止まっているかによる変化は見られなかった。 手の位置による効果は優位であるが小さかった。これは比較的簡単な課題であった ことが原因であると考えられる。そのため次の実験では手の位置による変化をはっ きりと出すために課題の難易度を上げることにした。

METHODS 実験2

Maastricht大学の学生20人を新たに被験者とした。 表示される文字は一行に並んだ白、赤それぞれ3文字ずつの計6文字とした。赤と白 の文字は無作為に混ぜられた。文字を表示する時間は95,110,125,140,155ミリ秒とし 、表示が終わった後に200ミリ秒、表示がない時間を作った。

RESULTS

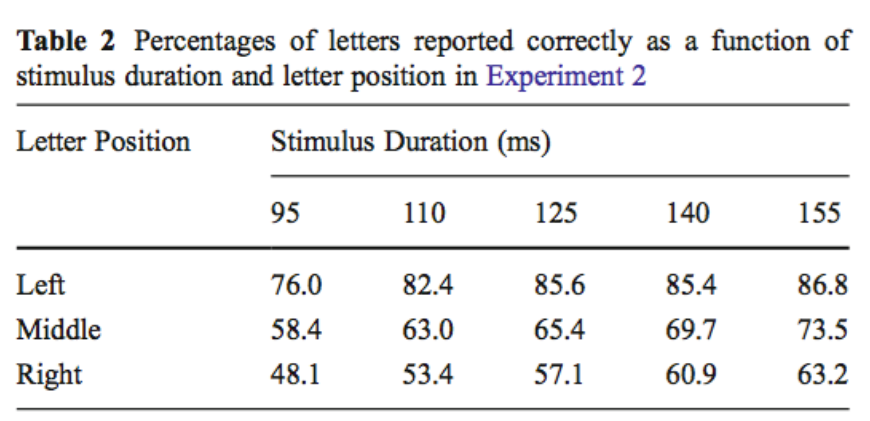

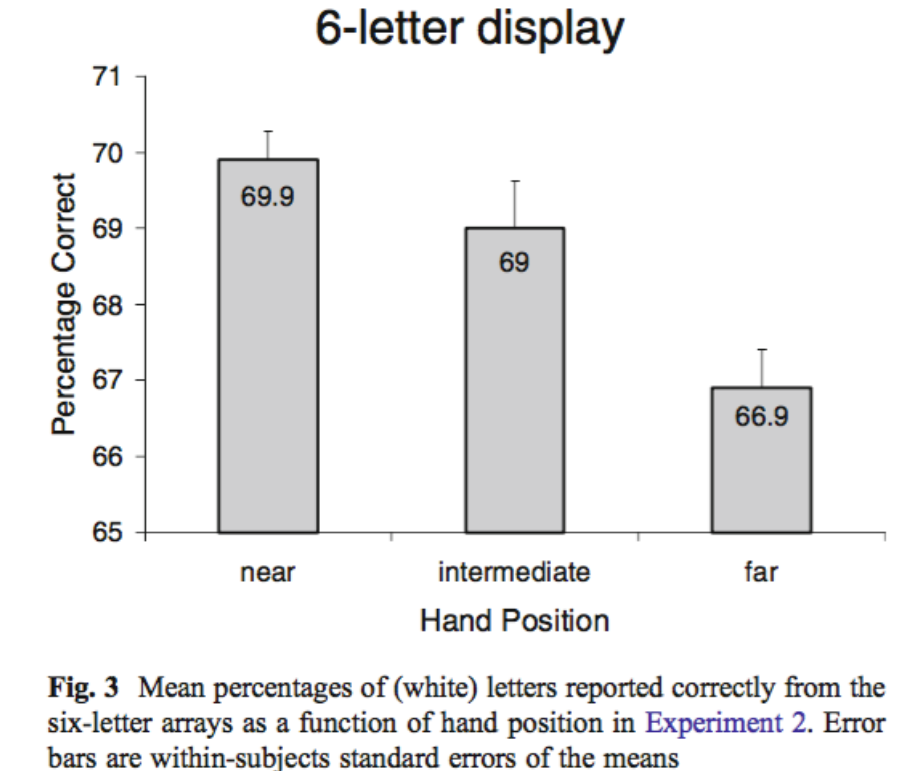

文字の表示時間が長くなると認識の正確性が上がった(p<.001 ; Table 2)。 左の文字が一番よく認識され、一番右の文字の認識が悪かった(p<.001 ; Table 2)。 手の位置が近い場合と中間や遠い場合よりも良く認識されていた(ps<.001 ; Fig. 3)。 全ての結果で実験1よりも低い結果であった。

私見・明日への臨床アイデア

●このような結果からは上肢麻痺により麻痺側の視覚認知機能の低下をすることも考 えられる。麻痺側上肢の治療が麻痺側の認知機能の改善にも関わる可能性を考え、治 療計画を立てる必要があると考えられる。

職種 理学療法士

論文サマリー 一覧はこちら 脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)