脳卒中患者が歩行中に速度に影響を与える因子は?

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

youtube動画 歩行分析に役立つ動画を解説しています

カテゴリー

脳卒中 バイオメカニクス

タイトル

脳卒中後の患者の推進力を増すメカニズム Rehabilitation of scapular dyskinesis: from the office worker to the elite overhead athlete.HaoYuan Hsiao, Brian A Knarr, Jill S Higginson, et al. (2015)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

私が接した脳卒中後の利用者さんの中に「歩く速度が遅くて靖国通りを渡る際に信号が変わってしまう。」という方がいた。このことから歩く速さに興味を持ち、本論文を読むに至った。

内 容

背景

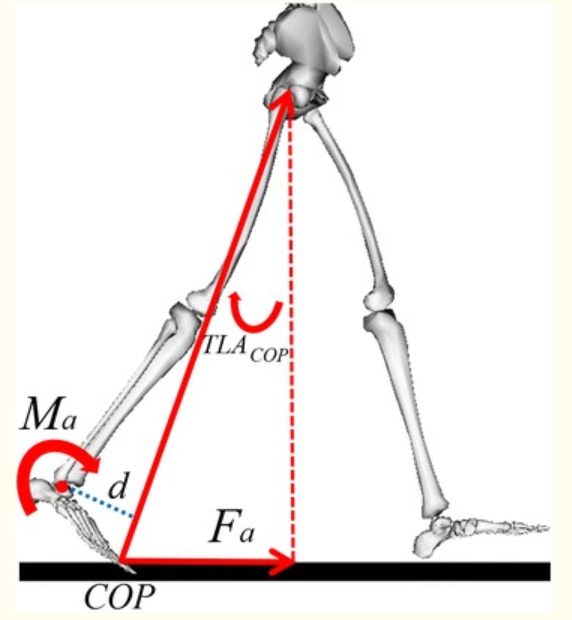

・歩行の推進力を増すメカニズムを解明することで麻痺側の推進力と歩行速度増加のためのリハビリテーションを組み立てられるようになるかもしれない。 ・健常者においてシンプルなモデルを用いることで足関節モーメントと後方下肢の角度の推進力に対する貢献を相対的に定量した(後方下肢の角度が足関節モーメントの2倍貢献)。 ・この研究の目的は脳卒中後の被験者に対して我々のモデルが正確であるか検定し、そして足関節モーメントとTLAの推進力増加に対する貢献を相対的に定量することである。

方法

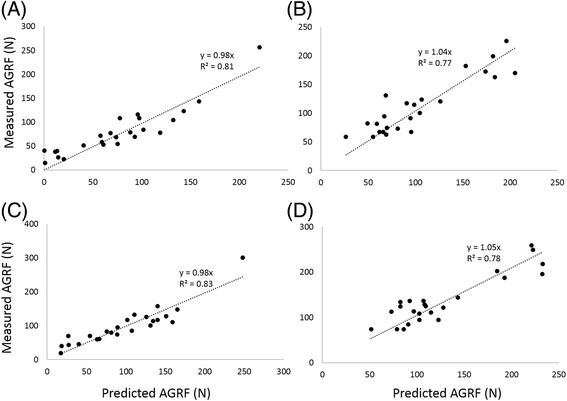

・ 脳卒中後の24人を被験者とした(女性10人;左片麻痺15人:平均60歳;体重89kg;脳卒中発症から5年)。各被験者は自分で選択した速度での歩行と早歩きを行った。 ・ 歩容の解析のためsplit-beltトレッドミル上にフォースプラットホーム2つを埋め込み 、3次元の力を記録した。運動学的なデータは8台のカメラを使ってモーションキャプチャーにて記録した。 ・ 前方への床反力のピーク(Fa)は推進力の発生からトゥーオフの間の最大値と定義した。足関節(Ma)は立脚中の足関節の底屈モーメントと定義した。後方下肢の角度は垂直軸と第5中足骨から大転子を結ぶベクトルの間の角度と定義した。 ・ 推進力の分散を説明するモデルとしてEq2(※(2)と書かれた数式)を開発した。dは床反 力のレバーアームである(Fig1)。TLAcopは垂直軸とCOPから大転子へのベクトルとの角度である。推進力の増加はEq3に表した。Δは自己選択した速度の歩行から早歩きでの歩行した際の変化を表す。モデル(Eq5)によれば、推進力の変化に影響を与える要素は4つある。一番初めは後方下肢の角度の変化である。2番目は足関節のモーメントの変化である。3番目は後方下肢の角度と足関節モーメントの変化である。最後の構成要素はレバーアームの変化である。 ・ 推進力のモデルによる予測能力を評価するために、2つの異なるスピードにおける前方への床反力のピークの予測値と実測値を全被験者で比較することでピアソンの積率相関係数(r)を計算した。 ・ 前方への床反力のピークの変化は予測値と実測値とで差が存在するかを対応のあるT検定により検出した。

結果

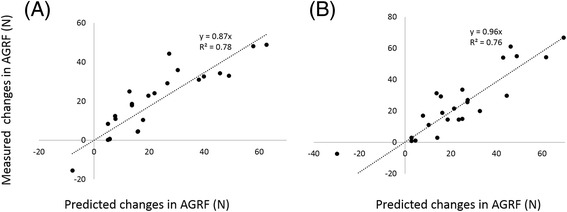

・ 私たちは自分のペースでの歩行と速歩きにおける麻痺側下肢と非麻痺側下肢両方のモデル(Eq2)を有効にした(Figure 2)。このモデルは近似式(係数が1に近い)を使って75%以上の分散を説明できる。 ・ モデル(Eq3)により推進力の変化が計算された。このモデルも歩行速度に伴う推進力の変化の分散の75%を説明することができる(Figure 3)。推進力の変化において予想値と実測値に有意な差は認められなかった。 ・ Eq5の4つの構成要素が推進力の増加にどれほど貢献するかそれぞれの下肢で定量した (Table 1)。麻痺側下肢の推進力増加においてTLAと足関節モーメントの貢献の比は4:1であった。非麻痺側下肢の推進力増加においてTLAと足関節モーメントの貢献の比は3:1であった。

私見・明日への臨床アイデア

・歩行を速くするためには股関節の伸展が特に重要であることが分かった。臨床でもトレイリングポジションの練習後に歩行速度が上がる場面が見られ、今後も継続したい。

職種 理学療法士

下肢・歩行のハンドリングに役立つ動画

https://youtu.be/ObeFqDpO0vE 論文サマリー 一覧はこちら 脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)