【2024年最新】CPGsの役割とリハビリ方法を徹底解説!筋骨格系の感覚フィードバックによる調整メカニズムと脳卒中リハビリ論文サマリー

・CPGs(Central Pattern Generators)の役割について理解する

・CPGsを補正するための筋骨格系のフィードバックの役割を理解する

・臨床に応用する思考が身につく

論文を読む前に

新人療法士の石川さんがリハビリスタッフルームに入ると、リハビリテーション医師の田中先生はすでに資料を持って準備していました。

石川さん:「先生、今日は歩行リハビリの中で、CPGs(Central Pattern Generators:中枢パターン発生器)について教えていただけますか? あと、筋骨格系のフィードバックとどう関連しているのかも気になります。」

田中先生は微笑みながら椅子に座り、説明を始めます。

1. CPGs(中枢パターン発生器)とは?

田中先生:「まず、CPGsは、脳からの信号がなくてもリズミカルな運動、例えば歩行や呼吸を自動的に制御できる神経ネットワークのことだよ。特に脊髄に存在し、歩行や他のリズム運動に重要な役割を果たしている。CPGsが正常に働けば、神経系が自律的に歩行のパターンを生成してくれる。」

石川さん:「脳からの指令がなくても、歩行ができるということですか?」

田中先生:「そう。たとえば、猫を使った実験では、脊髄だけを刺激しても猫が歩行動作を続けることが確認されているんだ。このCPGsが正常に機能することで、基本的な歩行パターンが作られるけれど、もちろんそれだけでは不十分で、実際の環境に適応させるには他のシステムとの相互作用が必要だ。」

2. 筋骨格系のフィードバックの役割

石川さん:「他のシステムとの相互作用というのは、具体的にどの部分ですか?」

田中先生:「CPGsだけでは完璧な歩行はできないんだ。筋骨格系や関節、皮膚からのフィードバックが、CPGsの出力を適切に修正する役割を果たしている。これを感覚フィードバックと呼ぶんだ。」

石川さん:「感覚フィードバックがCPGsにどのように作用するのですか?」

田中先生:「たとえば、足が地面に着いたときの圧力や、関節の角度、筋肉の張力などがフィードバックとしてCPGsに伝わる。この情報に基づいて、CPGsは歩行パターンをリアルタイムで微調整する。脳卒中患者ではこのフィードバックの処理がうまくいかず、歩行がぎこちなくなることがあるんだ。」

石川さん:「つまり、フィードバックがうまく働くと、CPGsがより適切な歩行パターンを生成できるということですね。」

田中先生:「その通り。フィードバックによって、例えば障害物を避けるような適応的な動きも可能になる。脳卒中患者の場合、このフィードバックがうまく伝わらないため、CPG自体は正常でも歩行に困難を感じるケースが多い。」

3. CPGsとフィードバックを活用したリハビリ

石川さん:「では、このCPGsとフィードバックを活用したリハビリの具体的な手法はどのようなものですか?」

田中先生:「一つのアプローチとしては、歩行訓練中にフィードバックを強化することだね。例えば、体重支持歩行トレッドミル訓練や、ロボティクスを用いた歩行リハビリでは、患者に特定の動作を反復させつつ、筋骨格系や関節からのフィードバックを最大限に活用する。歩行時に体重がどのように分散されているかを患者自身が感じられるように、視覚や聴覚フィードバックを取り入れることも有効だよ。」

4. 症例検討:CPGsとフィードバックを組み合わせたリハビリ

田中先生:「では、実際に脳卒中後の患者を考えてみよう。例えば、麻痺側の歩行パターンが極端に崩れている患者さんがいるとする。その患者さんのCPGsは一部機能しているが、筋骨格系からの適切なフィードバックが欠けているため、歩行が不安定だ。こうしたケースでは、ボディウェイトサポートトレーニング(BWS)を使って歩行パターンを改善する。」

石川さん:「具体的にはどのような手順ですか?」

田中先生:「まず、トレッドミル上で体重の一部をサポートし、患者が無理なく足を動かせる状態を作る。次に、体重を徐々に減らしながら、足の接地感や筋肉の緊張感を感じ取らせる。そして、患者に歩行中の足の動きや体重移動に関するフィードバックを与えながら、反復的に歩行訓練を行う。この方法により、筋骨格系からのフィードバックが再びCPGsに作用し、適切な歩行パターンが強化されていく。」

5. 注意点とフィードバックの活用

石川さん:「最後に、治療介入時の注意点はありますか?」

田中先生:「まず、患者ごとのフィードバック処理能力には個人差があるので、フィードバックの種類や強度は慎重に調整すべきだね。視覚的なフィードバックが有効な場合もあれば、触覚的なフィードバックが効果的な場合もある。また、CPGs自体が損傷している場合、筋骨格系からのフィードバックだけでは十分でない可能性があるので、その場合は上位中枢からの指令系を強化するトレーニングも併用することが重要だ。」

石川さん:「なるほど、非常に多くの要素が組み合わさって、リハビリが成り立っているのですね。具体的なリハビリ手順とフィードバックの使い方がとても参考になりました!」

田中先生:「これからも患者さんごとの状況に応じて、CPGsと筋骨格系のフィードバックを最大限に活用したリハビリを工夫していこう。理論に基づいたアプローチが最も効果的だからね。」

こうして、石川さんはCPGsと筋骨格系のフィードバックに関する深い知識を得て、脳卒中患者の歩行リハビリにおいて新たな視点を得ることができました。

論文内容

カテゴリー

神経系

タイトル

CPGのリズム活動パターンを補正する筋骨格系からの感覚フィードバック

Modular neuromuscular control of human locomotion by central pattern generatorPubMed Seyyed Arash Haghpanah et al.(2017)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・脳卒中者の歩行中の筋シナジーの結合に対する、分化を促進したいと思い学習として論文検索をした。

内 容

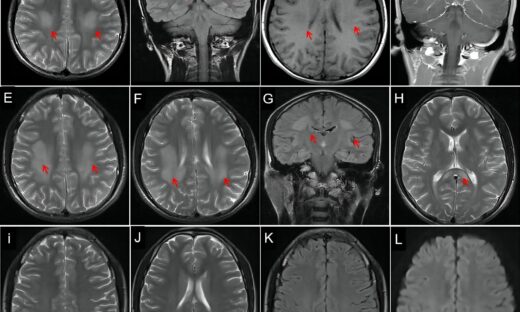

・過去40年の間に、人間や動物の歩行、咀嚼などの基本的なリズミカルな活動の生成に関与する神経筋機構の理解には、多くの進歩があった。中枢神経系はそのような活動を階層的に制御することが示されている。

・脊髄中のCPGsは、リズミックな活動中に、リズム運動パターンを生成する役割を担うと考えられている。歩行では、非常に非線形な筋肉が多く存在する筋肉アクチュエータの冗長システムのために、これにはかなりの複雑さを伴う。

・下位レベルのコントローラ(脊髄内)は運動プログラムの基本的なリズムパターンを生成し、上位コントローラ(運動皮質、小脳、および基底核において)は、環境条件・文脈に従って運動プログラムを選択し、開始し、変調する。

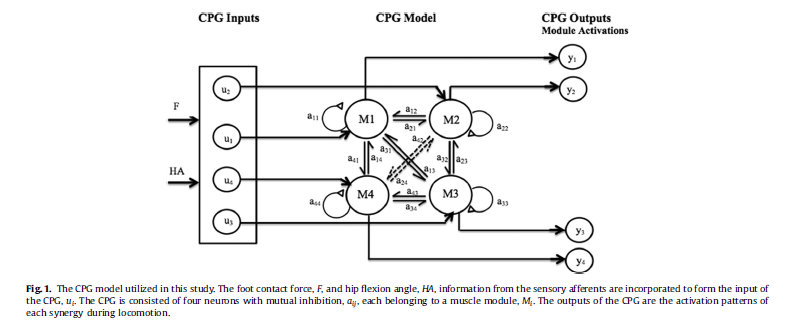

・リズミカルな活動の下位レベルのコントローラーは、しばしばCPGに起因します。CPGは、より高いレベルのコントローラからのリズミカルな入力、および末梢神経系からの感覚フィードバックを必要とせずに、リズミカルな運動を生成するリズミカルモーターパターンを生成することができると考えられている。

・それは適切な運動プログラムを開始するために脊髄の中心から下降するコマンドを受け取り、環境との適切な関係で活動を維持するために運動パターンの必要な補正を提供する固有受容信号と相互作用する。

・リズム活動の制御に関与する神経メカニズムに関する以前の研究は、しばしば、CPG、反射回路、およびフィードバックおよびフィードフォワード変調信号間の相互作用に焦点を当ててきた。

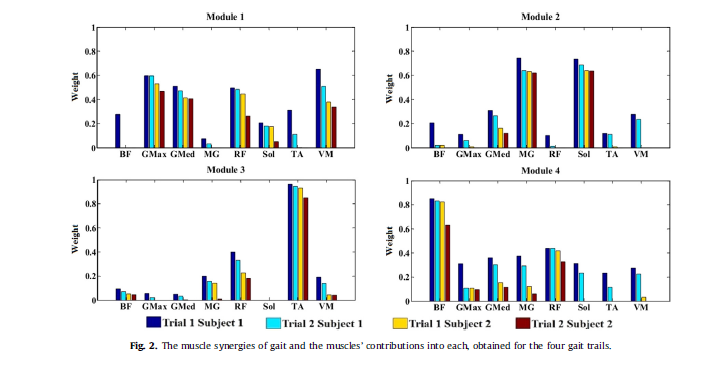

・この研究は、共活性筋(co-acitive muscles)のモジュール構成、すなわち筋肉のシナジー作用に基づいて、CPGの神経制御戦略の理解を簡便化させることを提案する。

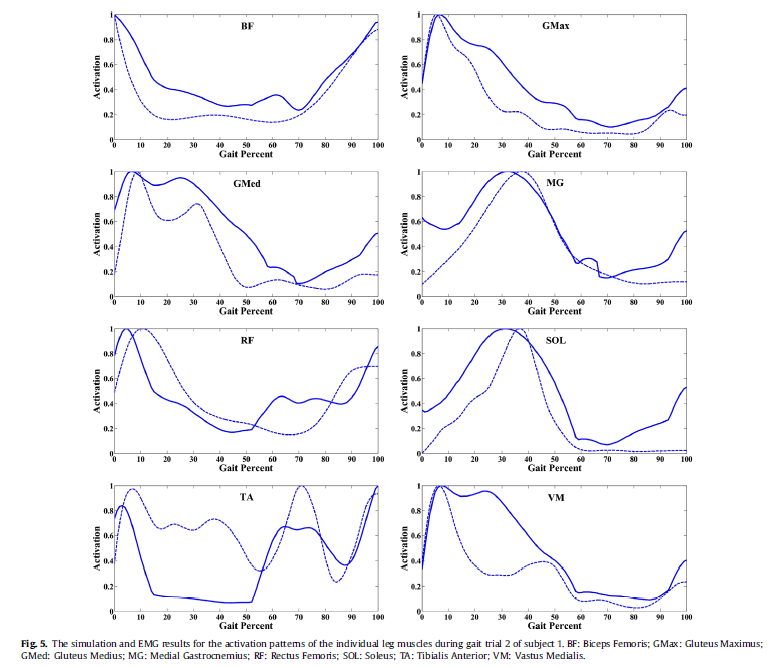

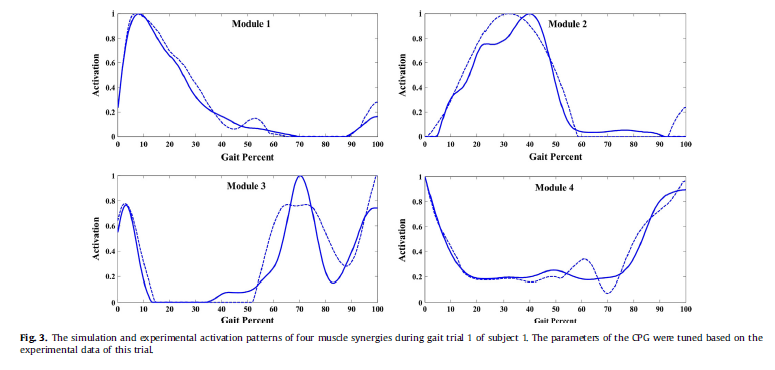

● シミュレーションの波形と実験結果は、TAとVMを除いてすべての筋肉のパターン、タイミング、振幅においてかなり類似していた。

● CPGによるリズム活動パターンに必要な補正するために『 筋骨格系からの感覚フィードバック 』が重要である。

● その感覚フィードバックの存在は、歩行時の相の転移を調節し、運動を安定させ、体重支持に寄与し、運動プログラムを外部環境と調整するためにCPGにとって重要であることが示唆される。

● foot contact force informationおよび股関節の屈曲角は、神経力学的な観点から、他の情報より適用可能であるようである。歩行の最も遠位の点における足のレセプタは、スイングフェーズのオンセットを抑制しながら、スタンスフェーズ中に伸筋活動を調節する。

● 歩行の最も近位の関節である股関節周辺の筋紡錘受容器は、立脚期の揺動する位相の転移を制御する。

● 脊髄ネットワークは、筋活動を調節するために幅広い感覚求心性神経を潜在的に使用することが示唆されている。皮膚、筋紡錘およびゴルジ臓器の感覚受容器によって提供される動態および運動学的情報は、ヒトにおける運動を生成するために最も重要であると考えられている。

明日への臨床アイデア

CPGsは脊髄内に存在する神経ネットワークであり、リズミカルな運動(歩行など)を制御する機構として知られていますが、CPGsが単独で機能するだけでは十分な運動制御は実現できません。特に、股関節や足底面のメカノレセプター(機械受容器)を介した筋骨格系の感覚フィードバックが、CPGの出力を適切に調整するために極めて重要です。

以下では、股関節や足底面のメカノレセプターがCPGsにどのように影響を与えるか、そして臨床応用のアイデアについて、詳細に解説します。

1. 骨盤と体幹の垂直位、および純粋な股関節屈伸運動の重要性

a. 体幹の垂直位の役割

体幹、特に骨盤の安定した垂直位が、歩行中のCPGの機能に重要な影響を与えます。体幹が垂直に安定していることで、CPGsが生成する歩行パターンに正しい軸を与えることができ、左右の下肢運動の対称性を保つための基盤を形成します。

- 体幹の歪みや傾斜が存在する場合、CPGsは正しいリズムパターンを生成できない可能性があります。骨盤が傾くと股関節屈伸運動が正確に行われず、誤った感覚フィードバックがCPGに伝わり、歩行パターンが乱れることが示唆されています。

b. 股関節の屈伸運動とCPGsの補正

歩行中の股関節屈伸運動は、CPGsによる歩行リズムの生成に直接的に関与します。特に、股関節の屈伸運動がスムーズに行われることで、歩行パターンがリズミカルに維持され、歩行の効率が向上します。脳卒中などで股関節の動きが制限されると、CPGsの出力が不適切になり、歩行がぎこちなくなることがあります。

臨床応用アイデア

- 骨盤の安定性向上:体幹トレーニング(コアエクササイズ)を通じて骨盤と体幹の安定性を高めることで、CPGsへの正確なフィードバックを確保し、歩行パターンを改善する。特に、座位や立位での骨盤前傾・後傾運動を意識した訓練が効果的です。

- 股関節屈伸の促進:スムーズな股関節屈伸を補助するために、関節可動域(ROM)を広げるストレッチやモビライゼーションを実施する。また、エアボードやサスペンショントレーニングなどを利用して、重力の影響を軽減しながら安全に股関節運動を行う方法もあります。

2. 足底面の安定と接地フィードバックの重要性

a. 足底面の微細運動とメカノレセプターの役割

歩行中の足底面には多くのメカノレセプターが存在し、これらの受容器が地面からの圧力や振動を感知し、体幹や下肢の動きをリアルタイムで修正します。特に、接地時の足底面の安定性は、歩行の開始や維持に重要です。

- 足底のメカノレセプターは、地面からの感覚フィードバックを介してCPGsに信号を送り、歩行パターンを調整する役割を果たします。足底の接地感覚が不安定な場合、CPGsは不規則なパターンを生成し、結果として歩行が不安定になります。

b. 足部のアライメントと微細な動きの必要性

足部の微細な調整動作は、接地時の足底面の安定性を確保し、メカノレセプターを活性化するために不可欠です。特に、足部の内外反、回内・回外の微細な動きは、地面に対する適応力を高め、バランスを取るために重要です。

臨床応用アイデア

- 感覚フィードバックの強化:足底に圧力センサーや触覚刺激を利用して、患者が足底の感覚フィードバックを強化できるようにする。具体的には、裸足での歩行練習や、表面の異なるマット上を歩行することで、足底メカノレセプターを刺激し、接地感覚を向上させる。

- 足部のアライメント補正:脳卒中患者に多い足部のアライメント不良(例えば、内反足や回内足)を修正するために、矯正用インソールや足底筋トレーニングを取り入れる。また、足関節の柔軟性向上を図るため、足関節周囲のストレッチや足趾の運動も推奨されます。

- 微細な足底運動の促進:接地面に対する足底の安定性を高めるために、足趾グリップ運動や足底筋の強化トレーニングを行う。具体的には、タオルを使って足趾で物をつかむ動作や、足底筋を刺激する専用のエクササイズボードを活用すると良いでしょう。

3. CPGsとフィードバックの相互作用に基づくリハビリ治療

a. 股関節および足底フィードバックの統合

股関節の動きと足底面の感覚フィードバックは、CPGが生成するリズミカルな歩行パターンに直接的な影響を与えます。このため、脳卒中患者に対しては、これらの感覚フィードバックを活用した歩行訓練が重要です。

b. リハビリ治療の具体的手順

- 歩行訓練:トレッドミル上での歩行訓練中、患者に股関節の動きを意識させることで、CPGsが適切に歩行パターンを生成できるようにする。歩行中に足底面の感覚フィードバックを強調するため、表面の異なるトレッドミルや、異なる足底刺激を提供するマットを使用する。

- 股関節-足底フィードバック連携エクササイズ:患者が立位で股関節の屈伸運動を行いながら、足底で地面の感覚を感じ取るエクササイズを行う。このとき、CPGsを活性化し、歩行に必要なフィードバックを最大化するため、筋骨格系のフィードバックをリアルタイムで提供します。

- リアルタイムフィードバック:患者が歩行時に感覚フィードバックを正確に受け取るために、視覚や聴覚的なフィードバックを併用することも推奨されます。例えば、患者が歩行中にバランスを崩した際にリアルタイムでフィードバックが得られる環境を構築し、CPGsが最適な歩行リズムを維持できるようにします。

歩行時のCPGsについて解説

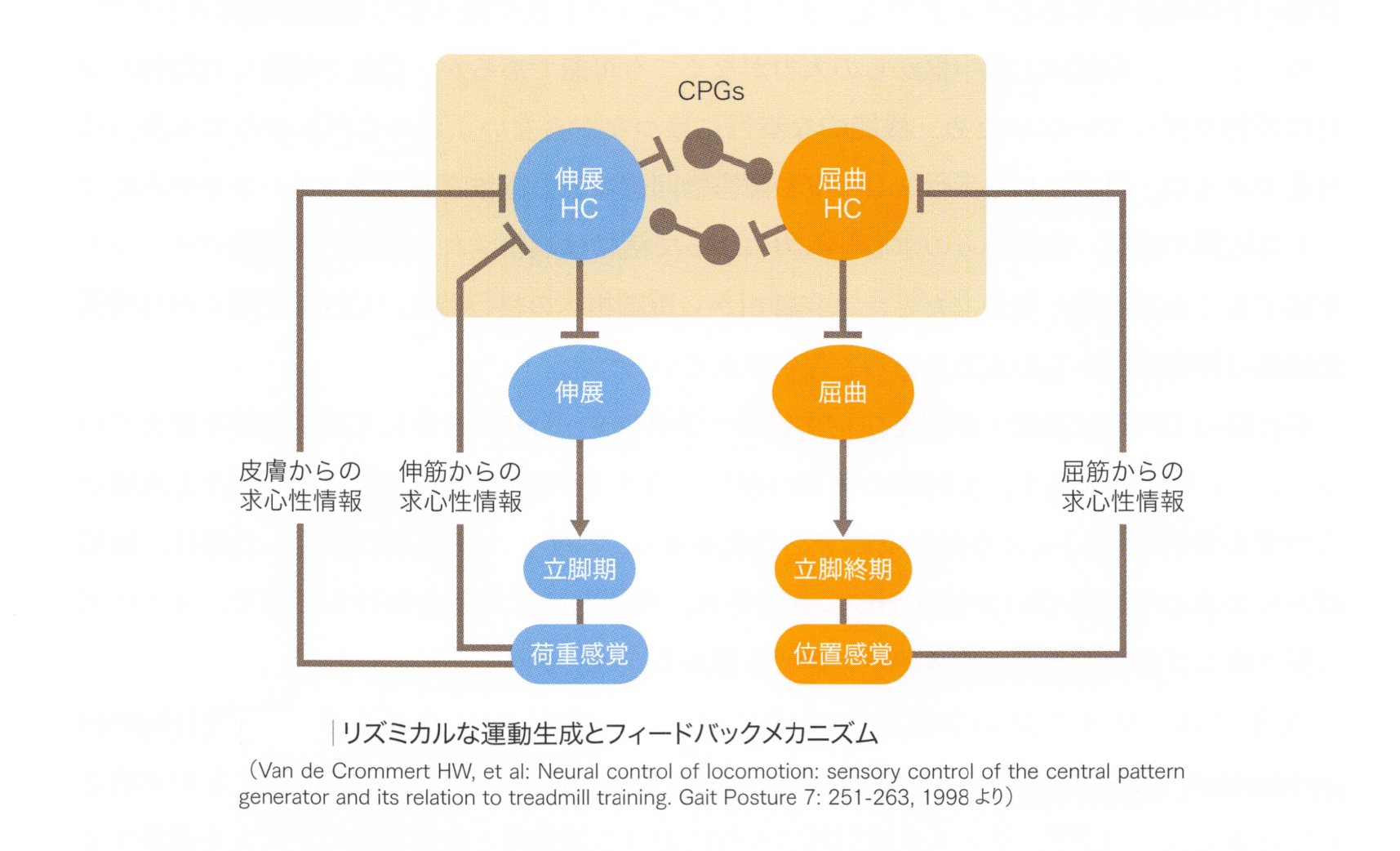

歩行時のCPGsは屈曲・伸展を決定するハーフセンタ-(HC)を介して抑制を切り替えています。加えて、支持脚の荷重の際に入力する伸筋群の感覚(グループI)と皮膚か らの求心性情報(II)により伸展HCを活性化させます。一方、立脚終期に移行した際は,屈筋群からの求心性情報(Ia)が屈曲HCに入力され、伸展HCに抑制をかけることで、スムーズな振り出しに移行できるようスイッチが切り替わります。

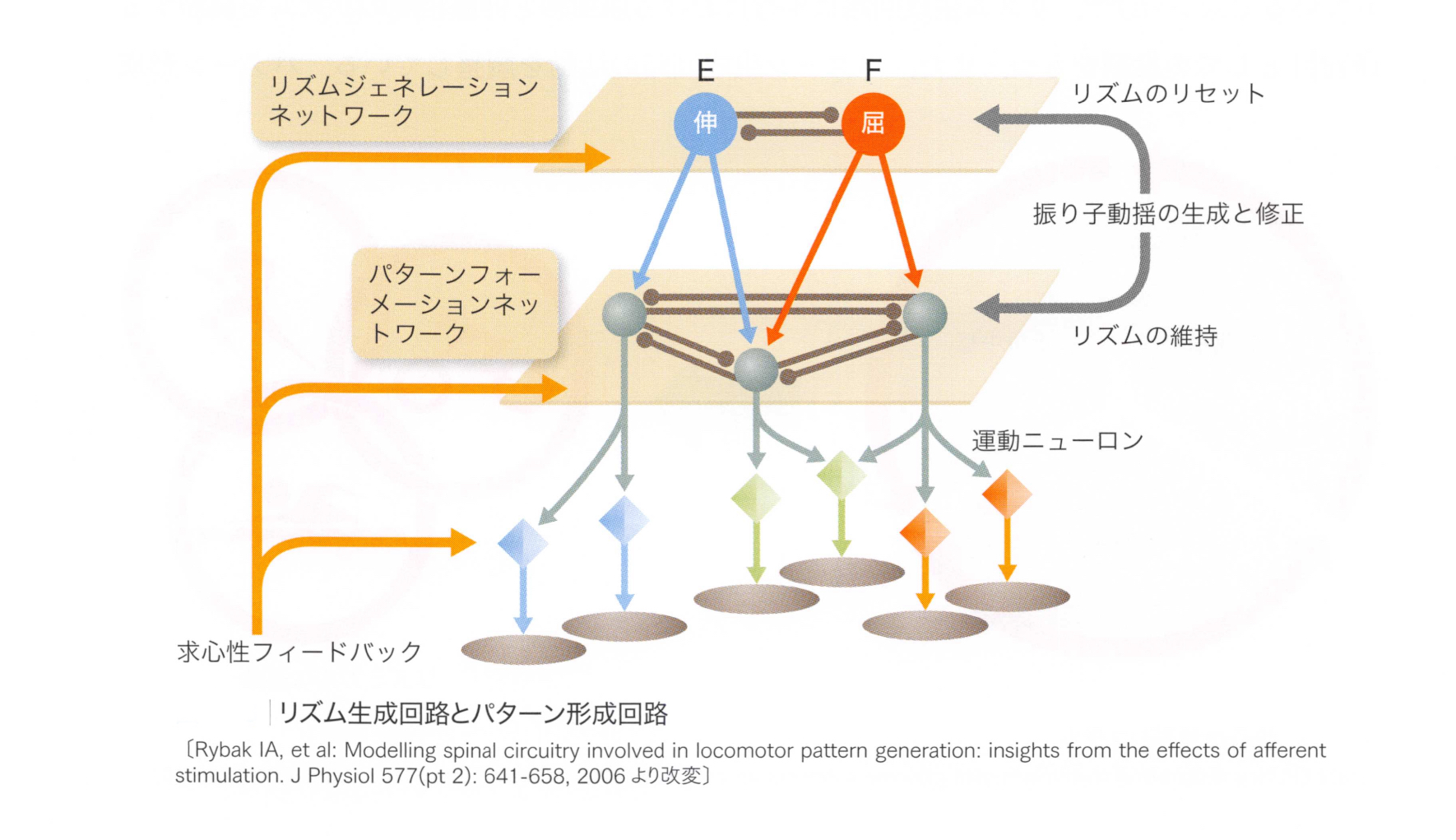

近年では、リズミカルな運動の生成について、CPGs内にリズム生成回路(rhythmgeneration;RG) とパターン形成回路(pattern formation;PF) が存在することが示唆されています。リズム生成回路は歩行における屈曲相と伸展相間のリズムを調節する「時計」としての役割をもちます。また、パターン生成回路の活動を調整しています。

パターン形成回路は主動作筋を支配する運動ニューロンを興奮させ、拮抗筋を抑制するなど相互のやりとりを行うことで「出力」の調整を行い、共同運動を生み出しています。 このように、CPGsが独立した2層構造となることで、歩行周期のタイミングや運動ニューロンの活動性の制御が可能となります。

新人療法士がCPGsをより効果的に促通するためのコツ

脳卒中片麻痺患者の歩行におけるCPGs(中枢パターン発生器)の機能をより効果的に促通するために、新人療法士が留意すべきポイントや注意点を示します。これらのポイントを意識しながらリハビリを行うことで、患者の歩行機能を改善することができます。

1. 体幹の安定性を確保する

- ポイント: 体幹が不安定だと、CPGsの正しいリズムが崩れ、歩行の効率が低下します。まずは体幹の安定性を高めるエクササイズ(コアトレーニングなど)を実施し、歩行の基盤を整えることが重要です。

- 注意点: 骨盤の歪みや体幹の左右非対称性を見逃さないようにし、全身の姿勢を確認すること。

2. 股関節の屈伸運動を意識させる

- ポイント: 歩行のリズムに重要な役割を果たす股関節の屈伸運動を適切に行わせるため、歩行中に意識的に動作を促します。患者が足を引き上げる動作や、地面に押し出す動作をしっかりと感じられるようにする。

- 注意点: 麻痺側の動きが不足することが多いため、特にその側に対して十分な促通を行うこと。

3. 足底感覚のフィードバックを強化する

- ポイント: 足底面の感覚受容器を活性化することで、CPGsへの正確なフィードバックが得られ、歩行パターンが改善されます。裸足で歩かせる、あるいは異なる表面を歩かせることで感覚を促します。

- 注意点: 感覚障害がある場合、無理に刺激を与えすぎると不快感や混乱を招くため、適切なレベルで調整します。

4. 足趾の動きを促す

- ポイント: 足趾(つま先)の動きは足底感覚の一部として重要です。タオルつかみ運動や小さなボールを使った運動で、足趾を積極的に動かし、歩行の接地感覚を高めます。

- 注意点: 足趾の動きが弱い場合、患者の努力に頼りすぎず、適度なサポートを提供します。

5. 歩行中の視覚的・聴覚的フィードバックを利用する

- ポイント: リアルタイムでのフィードバックを与えることで、CPGsの適切な機能を促進します。鏡を使った視覚的なフィードバックや、聴覚的なリズム(メトロノームなど)を使用して、歩行のタイミングを合わせます。

- 注意点: フィードバックが過剰だと患者が依存してしまうため、徐々に減らすようにします。

6. 麻痺側の荷重を意識させる

- ポイント: 片麻痺患者では麻痺側に対する荷重が少なくなる傾向があります。歩行時に麻痺側に適切な荷重がかかるように、重心移動を意識させます。

- 注意点: 初期段階では不安定さを感じるため、転倒リスクに十分に注意しながら進めます。

7. 体重移動のリズムを意識させる

- ポイント: 歩行中の左右の体重移動を意識的に促すことで、CPGsによるリズミカルな歩行パターンを強化します。左右対称のスムーズな体重移動を目指します。

- 注意点: 片麻痺の影響で体重移動が片側に偏りやすいため、麻痺側への移動をサポートしながら進めます。

8. 足関節の可動域を確認し、促進する

- ポイント: 足関節の可動域が制限されると、歩行パターンが不自然になり、CPGの出力が正確でなくなります。足関節の可動域を拡大するために、ストレッチやモビライゼーションを行います。

- 注意点: 無理な動作を行うと痛みや不安定さを引き起こすため、慎重に可動域を拡大していく。

9. 早期の歩行介入を実施する

- ポイント: CPGsは反復的なリズミカルな運動で強化されるため、できるだけ早期に歩行訓練を開始し、CPGsの機能を促進します。早期の歩行介入が歩行機能の回復に重要です。

- 注意点: 早期介入であっても、無理な負荷をかけると患者に不安や疲労を与える可能性があるため、患者の状態を確認しながら進めます。

10. バランストレーニングを取り入れる

- ポイント: バランス機能の向上は、CPGsを効果的に活用するために不可欠です。立位や歩行中のバランストレーニングを行い、歩行中の姿勢制御をサポートします。

- 注意点: 患者が転倒しないように、必ずサポートを行いながら、バランス能力に応じたトレーニングを選択します。

これらのポイントを実践することで、CPGの機能を効果的に引き出し、脳卒中片麻痺患者の歩行能力を向上させることが可能です。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)