【2024年最新】皮質脊髄路と網様体脊髄路の役割の違い:体幹領域における機能とリハビリ論文サマリー

・体幹機能を神経学的な視点で説明できる

・脳卒中患者の体幹機能訓練の具体的アイデアを提示できる

論文を読む前に

リハビリテーション室での朝。新人療法士の石川さんは、脳卒中患者の体幹機能の評価と治療に悩んでいました。リハビリテーション医師の田中先生に相談すると、彼は笑顔で座り、体幹制御の背後にある神経学的なメカニズムについて説明を始めました。

1. 皮質脊髄路とその役割

田中先生:

「まず、皮質脊髄路について理解しましょう。皮質脊髄路は、主に随意運動を制御する経路です。この経路は運動野から始まり、脊髄を経て、四肢や体幹の運動ニューロンにシナプスを形成します。皮質脊髄路は精密な四肢運動、特に手指の微細運動に重要ですが、実は体幹筋にも影響を与えます。これは、体幹の姿勢制御において、特に素早い姿勢反応や歩行時のバランスに関与しています。」

石川さんが質問します。

石川さん:

「体幹の姿勢制御にも皮質脊髄路が関与しているんですね。では、脳卒中後に体幹の安定性が失われるのは、皮質脊髄路の障害が関係しているんでしょうか?」

田中先生:

「その通りです。脳卒中で皮質脊髄路が損傷されると、特に対側の四肢に麻痺が生じますが、同時に体幹筋の制御にも問題が生じます。これが、歩行時や座位でのバランスが不安定になる原因の一つです。しかし、皮質脊髄路だけでなく、他の経路、特に網様体脊髄路も重要な役割を果たします。」

2. 網様体脊髄路と体幹制御の役割

田中先生は、ホワイトボードに体幹のイラストを描きながら続けます。

田中先生:

「網様体脊髄路は、姿勢制御やバランス、そして全身の緊張を制御する自動的な運動制御に関与しています。この経路は脳幹の網様体から脊髄にまで伸び、体幹や四肢の筋緊張を調節します。網様体脊髄路は主に反射的な動きに関与しており、体幹筋の姿勢調整や、歩行時の重心移動を助ける役割を果たしています。」

石川さんがメモを取りながら頷きます。

石川さん:

「つまり、脳卒中で皮質脊髄路が損傷しても、網様体脊髄路がまだ働いている場合、ある程度の姿勢制御は残っている可能性があるということですね。」

田中先生:

「その通りです。網様体脊髄路はより自律的で反射的な動きを司るので、たとえ随意運動が失われても、ある程度の姿勢制御を保つことができます。ただし、これが脳卒中後のリハビリテーションで非常に重要になる部分です。患者の残存機能をどのように引き出し、両方の経路を適切に活性化するかがポイントです。」

3. 体幹制御と歩行の関連性

石川さんは、患者の歩行のリハビリについて質問します。

石川さん:

「患者さんが歩行時にバランスを崩しやすい理由も、皮質脊髄路と網様体脊髄路の両方に関連しているんですか?」

田中先生:

「その通り。歩行は、体幹と四肢の連携した動きが求められます。皮質脊髄路は主に随意的な脚の動きを調整しますが、網様体脊髄路がその下支えとなる姿勢制御を行っています。特に歩行時の体幹の安定性は、網様体脊髄路に依存しているため、この経路がしっかり機能しているかどうかがバランスの安定性に直結します。」

田中先生は、さらに詳しく説明します。

田中先生:

「脳卒中後、歩行時に麻痺側の下肢に十分な力が入らない場合、体幹筋を使ってバランスを取る必要があります。このとき、網様体脊髄路の働きが重要です。例えば、歩行訓練中に意識的に体幹の筋肉を使う練習や、姿勢を維持するためのエクササイズを取り入れることで、歩行時の安定性が向上します。」

4. リハビリテーションへの応用

石川さんは、具体的なリハビリの手法について質問しました。

石川さん:

「リハビリで皮質脊髄路と網様体脊髄路を効果的に活性化させる方法はありますか?」

田中先生:

「もちろんです。ここでは、具体的なトレーニング方法をいくつか紹介しましょう。

体幹筋トレーニング:

麻痺側の体幹筋を意識して鍛えるトレーニングです。例えば、座位や立位での体幹の前後・左右への重心移動訓練は、網様体脊髄路を活性化させ、姿勢制御を改善します。

バランスボードを使った訓練:

体幹と下肢の協調性を高めるために、バランスボードを使用した動的バランス訓練も有効です。これにより、体幹筋の反射的な調整能力が向上し、歩行時のバランスが改善されます。

歩行訓練:

歩行時に体幹を意識した練習を行います。意識的に体幹を安定させながら歩くことで、皮質脊髄路と網様体脊髄路の協調的な働きを引き出します。

ステップ訓練:

両脚のステップを繰り返す練習では、下肢の動きと体幹の姿勢制御を同時に鍛えることができます。特に体幹を使ってバランスを取ることが求められ、体幹機能の強化が期待できます。

負荷をかけた体幹トレーニング:

エクササイズボールや軽いウエイトを用いた負荷付きのトレーニングは、皮質脊髄路を活性化し、体幹の筋力を強化するのに役立ちます。」

5. まとめと次のステップ

田中先生は話を締めくくります。

田中先生:

「皮質脊髄路と網様体脊髄路の違いを理解することで、リハビリテーションのアプローチも大きく変わります。体幹機能や姿勢制御の改善に焦点を当て、歩行やバランスのトレーニングを組み合わせることで、患者さんのQOLを向上させることができるのです。」

石川さん:

「ありがとうございます!患者さんに適切な治療ができるよう、今日の学びをしっかりと応用していきます!」

論文内容

タイトル

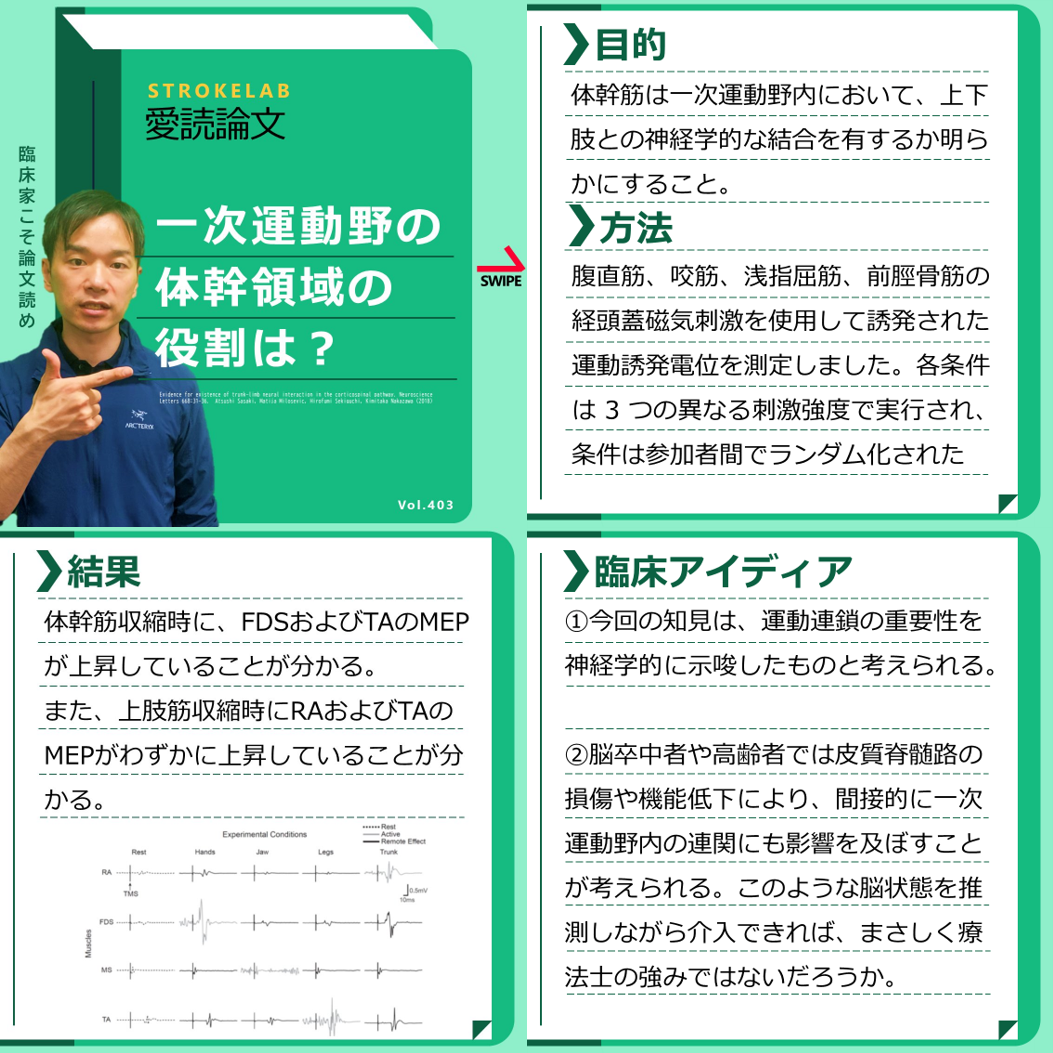

皮質脊髄路における体幹筋の神経学的結合の存在

Evidence for existence of trunk-limb neural interaction in the corticospinal pathway. Neuroscience Letters 668:31-36. Atsushi Sasaki, Matija Milosevic, Hirofumi Sekiguchi, Kimitaka Nakazawa (2018)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・2000年頃からヒトの運動制御における体幹筋の重要性が提唱されてきたが、その制御機構は完全には解明されていない。

・体幹筋は、網様体脊髄路などの腹内側系システムによる制御機能の関与が示唆されているが、一方で一次運動野のホムンクルスに着目すると、下肢支配領域と上肢支配領域の中間に位置している。これは機能的には何を示唆しているのであろうか。

・本論文では、一次運動野における”remote effect”に着目し、一次運動野における体幹筋のremote effectを初めて明らかにした論文である。

・一次運動野の機能局在に着目して体幹筋の特徴を理解することは、ハンドリングや運動療法に応用可能な示唆を与えるが、この考えは浸透していない。単純な実験系であるが、療法士に重要な示唆を与えると考えたため、この論文についてまとめてみたい。

内 容

概 要

・経頭蓋刺激法(TMS)を用いて一次運動野を刺激し、末梢筋に貼付した筋電図より振幅(MEP; motor evoked potential)を記録することで、その振幅の大きさや潜時から、皮質脊髄路の興奮性を評価することができる。

・例えば、安静状態であっても、筋収縮をイメージするだけでMEPは上昇する。つまり運動は伴わなくともイメージにより皮質脊髄路の興奮性は増大する。これが、運動イメージが有効であると言われる由縁の一つである。

・このTMS法を用いて、上下肢間の神経学的結合を明らかにする研究が複数行われている。例えば、下肢筋を収縮させると上肢筋のMEPが上昇し、他にも、咬筋を収縮させるだけでも上肢筋のMEPは上昇する。ジェンドラシック手技はまさしくこの原理を利用しており、膝蓋腱反射を増大させたいときには、咬筋や上肢筋の収縮により、安静中であるはずの下肢筋の皮質脊髄路興奮性が増大し、反射が更新する。この背景には、一次運動野内である局所の興奮が生じると、隣接領域にも波及し、その領域の皮質脊髄路の興奮性に影響を与える。この作用を”remote effect”と呼ぶ。

・本研究では、体幹筋のremote effectを明らかにした。すなわち、「体幹筋の収縮中に上肢や下肢筋のMEPが上昇するか」、という点を調べた。またこの効果量を比較するため、上肢や下肢筋、咬筋収縮時にも同じような効果があるか検討した。

・結果は、体幹筋の収縮は、安静時の上肢や下肢のMEPを上昇させた。また、上肢筋の収縮は体幹筋のMEPを上昇させた。これらのことから、体幹筋は一次運動野内において四肢に興奮を伝播させやすい性質を持ち、特に上肢-体幹間で相互作用が生じやすい関係がある。

・これらのことから、四肢の筋を鍛える際に体幹筋との連動が重要であること、体幹を鍛える際に上肢筋の収縮を伴うことが重要であることが、神経学的に示唆されたと考えられる。

目 的

・体幹筋は一次運動野内において、上下肢との神経学的な結合(興奮の伝播のしやすさ)を有するか明らかにすること。

方 法

●対象:11人の健常者群(24.2 ± 3.2 歳)を対象とした。

●姿勢:安静座位

●対象筋:①rectus abdominis (RA; trunk muscle) ②flexor digitorum superficialis (FDS; hand muscle) ③masseter (MS; jaw muscle) ④tibialis anterior (TA; leg muscle).

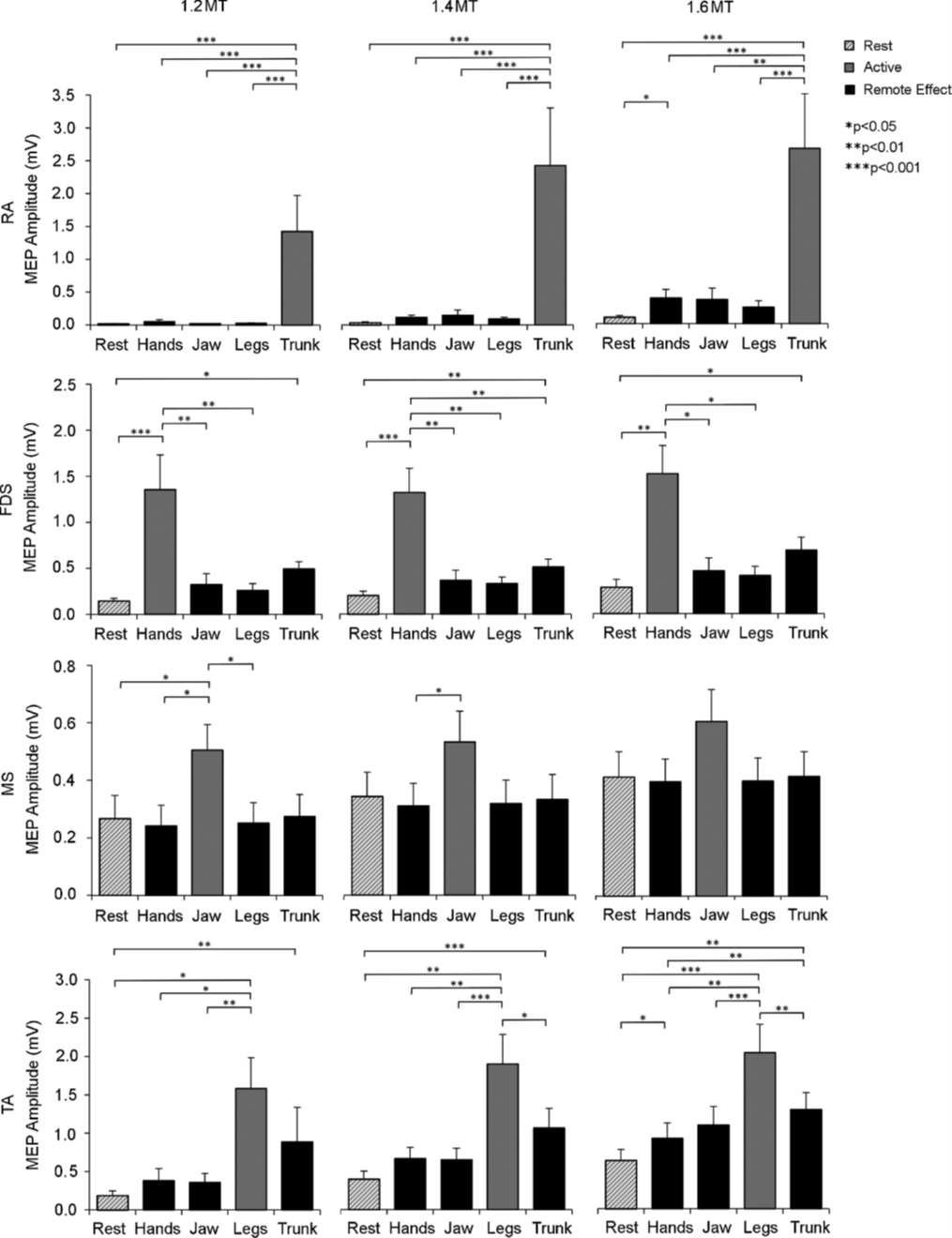

●手順:まず各筋のMVCを計測し、各筋の30%MVCを算出した。測定条件は、安静時および①~④の筋をそれぞれ30%MVCラインに合わせるよう収縮させるよう指示を与えた。刺激強度は閾値(MT) を算出し、その1.2MT, 1.4MT,1.6MTとした。各筋のMEPはこの3強度の平均値を算出した。

結 果

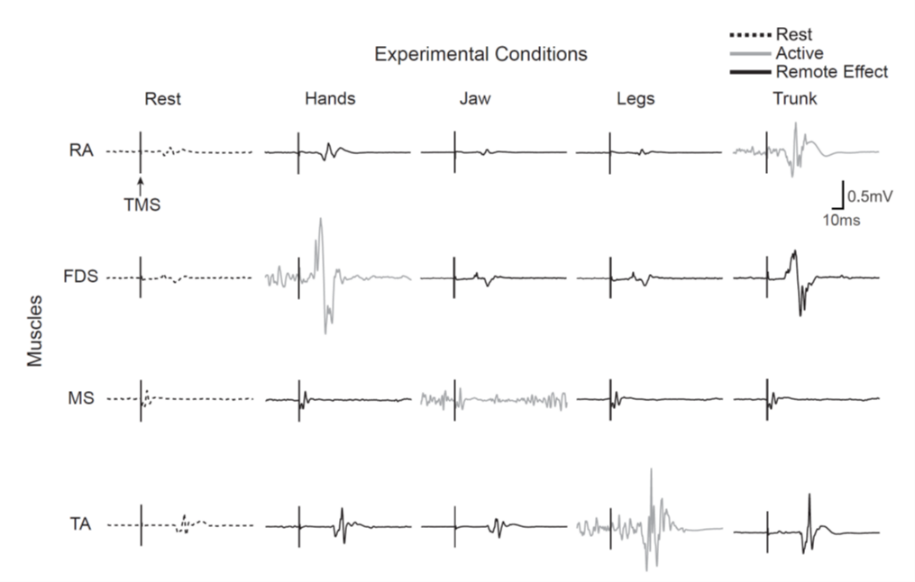

1.6MT刺激時の波形例を以下に示す。

体幹筋収縮時に、FDSおよびTAのMEPが上昇していることが分かる。

また、上肢筋収縮時にRAおよびTAのMEPがわずかに上昇していることが分かる。

・また、筋毎にremote effectのかかりやすさを可視化すると、体幹筋自体は他の筋の収縮中に振幅は増大せず、remote effectはかからないことが分かる。

・一方、上肢筋や下肢筋はremote effectがかかりやすいが、体幹筋収縮時にその効果が最も大きいことが明らかとなった。

考 察

●remote effectの背景にある体幹筋の神経学的制御機構

・TMSのみを用いた実験系のみでは、一次運動野内の領域間の関係は明らかにできるものの、どのような経路をたどってremote effectが生じているか断定はできない。

・特に体幹筋は、皮質脊髄路と、皮質下領域へ投射し脳幹を下降する経路と大きく二つに二分される。この2つは最終的に脊髄を伝わり、αmotor neuron pool を賦活させる。今回の結果にどちらの作用が大きかったのかを推定することはできない。(補足であるが、これを断定するためには頚髄へのTMSにより、皮質下領域からのαmotor neuron poolへの投射によるMEPの大きさを計測する必要がある。)

・つまり詳細なメカニズムの解明にまでは至らなかったが、四肢の筋を含め、一次運動野内での賦活パターンの組み合わせにより、他の筋の皮質脊髄路興奮性を変調できたことは臨床的にも重要な結果であると考えらる。

明日への臨床アイデア

今回の知見は、運動連鎖の重要性を神経学的に示唆したものと考えられる。例えば立ち上がり時に骨盤前傾を誘導し体幹筋の活動を高めることで動作が行いやすくなるが、この神経学的な一因として、体幹筋の収縮により下肢筋の皮質脊髄路興奮性が高まり、出力がしやすくなることが考えられる。

・また、スポーツ場面でも体幹筋が持続的に安定していると、上下肢のパフォーマンスも向上することが知られている。運動療法やハンドリングへ応用するには療法士の技術が問われるところであるが、例えば上肢のプレーシング行い、骨盤のtiltingにより体幹筋の賦活を行う。その状態で立ち上がりや歩行の運動を行うと、効率よく運動が行えることが考えられる。

・逆に脳卒中者や高齢者では皮質脊髄路の損傷や機能低下により、間接的に一次運動野内の連関にも影響を及ぼすことが考えられる。このような脳状態を推測しながら介入できれば、まさしく療法士の強みではないだろうか。

症例検討

田中先生:

「では、実際の症例を検討してみましょう。症例は、右中大脳動脈梗塞後の70歳男性。発症から3ヶ月が経過し、左側の片麻痺があり、特に体幹の不安定性が強い。歩行時に麻痺側へ傾くため、頻繁にバランスを崩してしまう。現在は、杖を使って短距離の歩行が可能ですが、歩行時の体幹のふらつきと、麻痺側の下肢の負荷不均衡が問題です。」

症例検討

石川さん:

「この患者さんの場合、主に皮質脊髄路と網様体脊髄路の機能不全がどのように関連しているのでしょうか?」

田中先生:

「まず、麻痺側の体幹筋が十分に働かず、姿勢制御が不十分になっています。これは、皮質脊髄路の障害によって随意的な体幹筋の制御が失われているためです。さらに、網様体脊髄路も機能低下が見られるため、反射的な姿勢調整が不安定になっています。これにより、歩行中のバランス保持や重心移動がうまくいかず、麻痺側への傾きが強くなっているのです。」

リハビリ治療計画

田中先生:

「この患者さんに対して、次のような治療アプローチが考えられます。まず、体幹筋と下肢筋の協調性を改善し、姿勢制御の回復を目指しましょう。具体的には以下のステップで進めていきます。」

具体的なリハビリ治療手順

ステップ1: 体幹の静的安定性の改善

田中先生:

「まず、体幹の静的安定性を高める訓練を行います。これは、網様体脊髄路を活性化させ、反射的な姿勢制御を改善するためです。」

- 重心移動訓練:

座位で患者に体幹を前後左右にゆっくり動かしてもらいます。目的は、体幹筋のバランスを意識的に活性化し、重心移動の感覚を再学習することです。石川さん、指導ポイントは、無理な負荷をかけず、患者が自身の重心位置を意識できるようにサポートすること。 - 座位での体幹回旋訓練:

座位で体幹を左右に回旋する練習を行います。この訓練では、麻痺側の体幹筋が活性化し、体幹の動きと姿勢保持のバランスを取る練習になります。反復して実施することで、麻痺側の筋力や反射的な姿勢制御が向上します。

ステップ2: 動的安定性と体幹筋強化

田中先生:

「次に、体幹の動的安定性と筋力強化を目指します。動的なバランス保持を促すことで、網様体脊髄路だけでなく、皮質脊髄路を活性化させます。」

- バランスボールを使った体幹筋トレーニング:

バランスボールに座り、上下方向や左右方向に動かす訓練を行います。石川さん、患者が意識的に体幹の安定性を保ちながらバランスを取ることが重要です。体幹の安定が歩行時の重心移動に直接関与します。 - ステップ台を使った立位の重心移動訓練:

患者をステップ台の前に立たせ、片足をステップ台に上げたり下ろしたりする訓練を行います。これは、歩行中の麻痺側への重心移動を改善するための訓練です。目的は、体幹と下肢の筋連携を向上させることです。

ステップ3: 歩行時の姿勢改善

田中先生:

「次に、歩行中の姿勢改善を行います。ここでは、皮質脊髄路と網様体脊髄路の協調的な働きを引き出すことが重要です。」

- 歩行時に体幹を意識したトレーニング:

杖や歩行器を使いながら、患者に体幹の姿勢を意識させつつ歩行を行います。石川さん、歩行中に麻痺側へ傾く際は、患者に軽くタッチしてフィードバックを与え、姿勢を修正させましょう。ポイントは、左右対称の姿勢を保つように促すことです。 - タスクオリエンテッドトレーニング:

患者に日常生活の動作(例えば、椅子から立ち上がる、台所で物を取るなど)を実際に行わせながら、歩行時の体幹と下肢の協調動作を強化します。このように実生活に即した訓練が、より効果的なリハビリ結果をもたらします。

ステップ4: 麻痺側下肢の筋活動の改善

田中先生:

「最後に、麻痺側の下肢筋の活動を強化します。特に、網様体脊髄路を活性化させて反射的な筋反応を向上させることが目標です。」

- 電気刺激療法(NMES):

麻痺側の大腿四頭筋と腓腹筋に電気刺激を加えることで、筋活動を促進し、筋力低下を防ぎます。石川さん、注意点としては、適切な出力を選び、患者が不快感を感じないように設定することです。 - プロプリオセプティブニューロムスキュラーファシリテーション(PNF):

麻痺側の下肢に対して、抵抗を加えながら筋活動を促すPNF手技を行います。これにより、体幹と下肢の筋連携が強化され、歩行や立位時の安定性が向上します。

まとめとフィードバック

田中先生:

「以上が、この患者さんのリハビリ治療の流れです。石川さん、体幹の安定性と下肢の筋力を同時に鍛えることで、歩行時の姿勢制御が大きく改善されるはずです。常に患者の負担を確認しながら、段階的に進めることが大切です。」

石川さん:

「ありがとうございます、田中先生!今日のケースを通じて、皮質脊髄路と網様体脊髄路の重要性を深く理解できました。患者さんに適切なリハビリを提供できるよう、今後も取り組んでいきます。」

新人療法士が神経系路を意識した体幹訓練を行う際のポイント

新人療法士が皮質脊髄路や網様体経路などの神経経路を意識して体幹機能訓練を行う際、以下のポイントや注意点を押さえることが重要です。

1. 皮質脊髄路の役割を理解する

- 皮質脊髄路(錐体路)は、意識的な随意運動の調整を担っています。この経路は主に四肢の精密な動作や体幹の随意運動に関与しているため、体幹トレーニング中に、意図的に動きをコントロールする練習が必要です。運動を始める前に、患者が動作の意識を持つことを促すとよいでしょう。

2. 網様体脊髄路の役割を意識する

- 網様体脊髄路は、姿勢制御や自動的な姿勢調整に重要な経路です。この経路は、バランスや安定性を自然に維持する機能をサポートするため、特に姿勢保持やバランス練習時に、この経路を意識することが重要です。患者が無意識に体幹を安定させるような環境を整えると効果的です。

3. 体幹筋の協調性を重視

- 皮質脊髄路や網様体経路を刺激する際、腹筋、背筋、側腹筋などの体幹筋の協調的な働きが求められます。左右の筋群や前後の筋群がバランスよく動くことが、正しい姿勢制御に繋がります。特に、アンバランスな動作を避けるよう指導しましょう。

4. 意識的な動作と自動的な動作のバランス

- 皮質脊髄路は意識的な運動を司り、網様体脊髄路は無意識の運動を調整します。体幹訓練では、この両方のシステムをバランスよく活用する必要があります。初期段階では意識的に動作を行わせ、進展するにつれて自動的な安定性を引き出すようにしましょう。

5. 感覚フィードバックを活用する

- 神経系の回復には感覚フィードバックが重要です。触覚、視覚、聴覚などのフィードバックを利用して、患者が自分の姿勢や動きを認識できるようにしましょう。特に皮質脊髄路の活性化には視覚フィードバックが有効です。

6. 段階的な負荷調整

- 体幹機能訓練では、負荷を段階的に調整し、神経系路への刺激を最適化することが重要です。急激な負荷や過度な刺激は、逆に痙縮や筋緊張の増加を引き起こす可能性があるため、患者の状態に合わせて難易度や負荷を調整しましょう。

7. バランス訓練を意識

- 網様体脊髄路はバランスを保持するために重要な役割を果たします。バランスボールや不安定なサーフェスでのトレーニングは、この経路の活性化に有効です。バランス訓練を通じて、網様体脊髄路の機能を高め、体幹の安定性を向上させることが期待できます。

8. 姿勢制御における横隔膜の役割

- 横隔膜も体幹の安定性に関与しており、皮質脊髄路や網様体経路の活動に影響を与えます。深呼吸や腹圧を高める訓練を取り入れることで、体幹の安定性が増し、神経経路の活性化が促進されます。

9. 動作の再現性を意識させる

- 同じ動作を繰り返し行うことで、神経経路の強化が図れます。特に皮質脊髄路の再学習には、動作の反復が効果的です。患者に反復的な動作を正確に行わせることで、運動パターンが固定化され、機能回復が促進されます。

10. 他の神経経路との連携を意識する

- 皮質脊髄路や網様体脊髄路だけでなく、赤核脊髄路や前庭脊髄路など、他の経路も体幹制御に関与しています。これらの経路を統合的に考慮したトレーニングを行うことで、より効果的な機能回復が期待できます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)