【2024年最新版】顎関節と頭頚部・姿勢の機能的関係に迫る!効果的リハビリアプローチと研究サマリー

論文を読む前に

リハビリテーション医の金子先生と新人療法士丸山さんは、リハビリテーションの実習室にいます。今日の講義では、顎関節(TMJ)と頭頸部の機能的関係について、特に顎関節症(TMD)や姿勢制御に与える影響を中心に話します。

1. 頭頸部と顎関節の解剖的・生理的関係

金子先生:

「丸山さん、まず顎関節(TMJ)の解剖学的な位置付けから確認しようか。顎関節は、下顎骨と側頭骨の関節から成り立っていて、運動は単純な開閉だけじゃなく、回転運動と滑走運動の2つの運動が組み合わさって行われているね。重要なのは、頭頸部と顎関節の解剖学的連携が非常に密接であるということ。頸部の筋肉、特に胸鎖乳突筋や僧帽筋が顎関節の動きに直接的に関与しているんだ。」

「例えば、頭頸部の姿勢が不良で前傾姿勢や側屈姿勢が取られると、顎関節の動きに影響を与え、顎関節症(TMD)を引き起こすリスクが高くなる。顎関節と頭頸部は協調して機能しているため、一方が不安定になるともう一方にも悪影響が及ぶんだよ。」

丸山さん:

「なるほど、顎関節と頭頸部の動きが連携していることが大事なんですね。でも、具体的にどんな筋肉が関与しているのか、もう少し教えていただけますか?」

金子先生:

「もちろん。顎関節の運動には主に咀嚼筋群が関与していて、これは側頭筋、咬筋、外側翼突筋、内側翼突筋の4つの筋群だ。これらの筋群は咀嚼の動きを司っているけど、頭頸部の姿勢が変わるとこれらの筋に不均衡な負荷がかかり、筋緊張が増大しやすい。さらに、頭頸部伸展筋群、特に多裂筋や頸部後屈筋が顎関節の安定性にも関わるんだ。」

2. 姿勢と顎関節機能の相互作用

金子先生:

「次に、顎関節と姿勢との関係について話そう。研究では、頭部の前方変位(FHP: Forward Head Posture)が顎関節の負担を増やすことが示されている。この姿勢は、頭が前方に移動して頸椎の自然なカーブが崩れ、結果として顎関節の正常な動きが妨げられるんだ。FHPでは、咀嚼筋群に過剰なストレスがかかり、筋肉のアンバランスが生じるため、患者は顎関節症や頭痛、肩こりを訴えることが多い。」

丸山さん:

「なるほど、だから顎関節症の患者には頭部の姿勢を整えることが重要なんですね。具体的なリハビリ介入方法はどうなりますか?」

金子先生:

「その通りだよ。FHPの矯正には、体幹と頸部のアライメントを改善するためのエクササイズが必要だ。例えば、頸部の後方筋群を強化し、前方に突き出た頭部を後方に戻すためのリトラクション運動が有効だ。これにより、頸部のアライメントが改善され、顎関節の負担が軽減される。さらに、肩甲帯の安定性も重要で、僧帽筋や菱形筋の強化を通じて、姿勢を正すアプローチも取り入れよう。」

3. 顎関節と神経系の連携

金子先生:

「丸山さん、もう一つ覚えておくべきことは、顎関節と頭頸部が**三叉神経(V3)**を介して密接に神経連携している点だ。三叉神経は顎関節の感覚を司っており、この神経の機能異常は、痛みの認知や咀嚼機能、さらには姿勢制御にまで影響を及ぼすんだよ。」

「さらに、顎関節に関連する感覚受容器は、脳幹レベルでの姿勢制御にも関与している。このため、顎関節や咀嚼筋群への適切な感覚入力が、頸部や体幹の姿勢制御に寄与する可能性がある。」

丸山さん:

「つまり、顎関節の感覚フィードバックが、姿勢全体にも影響を与えているということですね。では、具体的にどうやってこの感覚フィードバックを促進するリハビリを行えば良いのでしょうか?」

金子先生:

「良い質問だね。顎関節に対する感覚刺激としては、咀嚼や顎関節運動の際に軽い抵抗を加えたり、患者に意識的に顎の位置をコントロールさせることで、感覚フィードバックを高めることができる。これに加えて、顎の動きに意識を集中させる運動イメージトレーニングも、神経可塑性の促進に役立つ。」

4. 顎関節のリハビリテーションと臨床応用

金子先生:

「最後に、臨床での応用に移ろう。顎関節に対するリハビリは、姿勢矯正と組み合わせて行うのが効果的だ。具体的には、姿勢の評価をしっかりと行い、患者が顎関節に不必要な負担をかけている姿勢や動作パターンを修正する。さらに、顎の動きに対するプロプリオセプティブトレーニング(固有受容感覚訓練)を導入し、顎関節の正確な動きを促す。」

「例えば、顎関節症の患者に対しては、軽いストレッチや筋膜リリースを行いながら、姿勢の再教育も同時に行う。また、FHPが顕著な患者には、頸部や肩甲帯の強化トレーニングを組み合わせることで、全体的な機能改善が期待できる。こうした多面的なアプローチが、顎関節と頭頸部の連携を最適化するんだ。」

丸山さん:

「なるほど、顎関節だけではなく、姿勢全体を考慮したリハビリが重要なんですね。頸部や体幹の筋力も強化しながら、顎関節の安定性を向上させるアプローチが効果的ということですね。」

金子先生:

「その通りだよ。顎関節と頭頸部は、解剖学的にも機能的にも切り離せない関係にあるから、治療介入ではこの相互作用を意識することが、効果的なリハビリにつながる。しっかりと覚えておいて、今後の臨床で活かしていこう。」

論文内容

タイトル

顎関節と頭頚部の機能的関係Co-ordinated Mandibular and Head-Neck Movements during Rhythmic Jaw Activities in Man?pubmedへ PO Eriksson.et al.(2000)

本論文を読むに至った思考・経緯

•嚥下口腔分野と理学療法分野の繋がりの考えを深めていくために本論文に至る。

論文内容

論文の目的・背景

•最大に顎を開閉させる動作中における付随的な頭頚部と顎関節の動きは、その密接な機能的関係を示唆している。

•この研究は、顎と首の領域間の機能的統合の仮説に対するさらなる調査を目的としていた。

方法

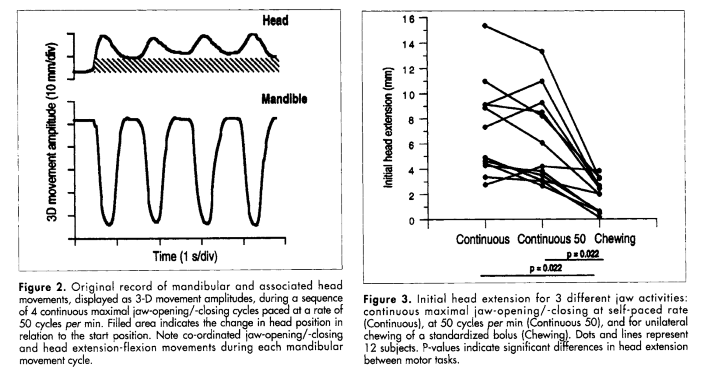

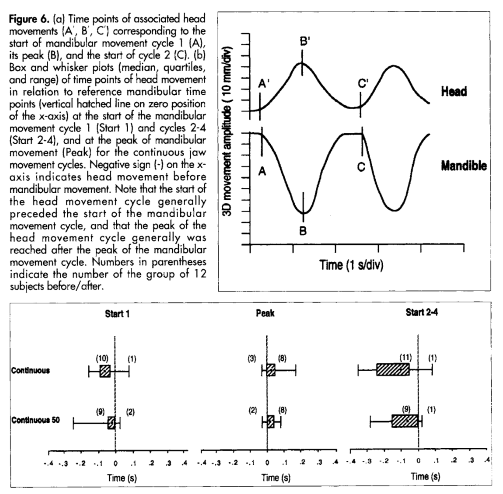

•下顎とそれに付随する頭部運動の時空間特性を

1) 自身のペースで連続的な最大の顎の開閉運動

2)50サイクル/分での連続的な最大の顎の開閉運動

3)軟化したチューイングガムの片側での咀嚼

において評価した。

12人の健康な若者が参加し、下顎(下顎)と上頭(頭)の切歯に反射マーカーを付した3次元運動記録のためのwireless opto-electronic systemを用いて顎および頭頸部運動を記録した。

結果

•リズミカルな下顎運動が頭の動きと並行していることを示した。

•最初の顎運動サイクルの開始時に頭の位置(頭の伸展)の最初の変化が見られ、その調整された頭の位置は次のサイクルの間保持された。

•顎の開閉サイクルは、頭の伸展 – 屈曲の動きと並行して行われ、ほとんどこれらの頭部の動きの開始は、下顎の動きの開始に先行した。

•この結果は、顎関節と頭頚部の神経筋の機能的関係の考えを支持する。「機能的な顎の動き」は、顎および頚部の筋肉の活性化の結果である。

明日への臨床アイデア

顎関節と頭頸部の機能的連携に着目したリハビリ介入において、APAs(先行随伴性姿勢調整:Anticipatory Postural Adjustments)の活用は非常に重要です。特に、顎関節の動きを引き出す際に、頭頸部のAPAsを意識して介入することは、安定した顎関節運動を誘導し、機能的な姿勢と動作をサポートするために有効です。以下に、具体的なリハビリテーションの臨床アイデアを提示します。

1. 頭頸部のアライメント調整とAPAsのセット

臨床アイデア:

顎関節運動に先立って、頭頸部の姿勢を正しくセットすることで、顎の運動の精度が向上します。患者が顎を動かす際に、頭部と頸部の正しいアライメントを意識させるためのトレーニングを導入します。具体的には、患者に顎を動かす前に以下のポイントを確認させると良いです:

- 頭部が前方に突出していないか

- 頸椎の自然なカーブ(頸椎前弯)を維持できているか

- 肩甲帯が過度に挙上していないか

具体的なエクササイズとしては、頭部のリトラクション運動(顎を引く動き)や胸鎖乳突筋の軽い収縮を促しながら、顎関節の動きを誘導する方法が効果的です。これにより、頭頸部のAPAsをセットし、顎関節に過剰な負荷がかからないようにします。

2. 頭頸部と顎関節の協調運動トレーニング

臨床アイデア:

顎関節運動と頭頸部のAPAsを同時に促進するために、協調運動をトレーニングします。例えば、軽い負荷をかけた顎の開閉運動を行いながら、頭頸部を動かさないように意識させるトレーニングを導入します。この際、患者が頭頸部の固定を意識できるよう、軽い触覚フィードバックを与えることが有効です。患者の肩や頭部に手を軽く当てて、姿勢の崩れや動作中の不必要な緊張を防ぎます。

エクササイズ例:

- 患者に頭部を安定させたまま、口の開閉をスムーズに行うよう指示

- 外側翼突筋や咬筋に対して適度な負荷をかけつつ、頸部の固定を意識させる

3. 姿勢制御の改善を目的とした体幹・頭頸部の統合トレーニング

臨床アイデア:

顎関節の動きを安定させるためには、頭頸部だけでなく、体幹の姿勢制御も重要です。APAsの機能を強化するために、体幹と頭頸部を統合した運動プログラムを導入します。特に、体幹の安定性を強化しながら、頭頸部と顎関節の運動を誘導する方法が効果的です。

具体的なアプローチ:

- 患者に体幹を安定させる姿勢を取らせ、頭頸部と顎の協調運動を指導

- プランクなどの体幹安定化エクササイズに顎の運動を組み合わせることで、体幹と顎関節の協調性を促進する

ポイント:

APAsの観点から、顎関節の動きに体幹の安定性がどのように影響するかを患者にフィードバックしながら、姿勢と顎の動きを統合してトレーニングします。

4. 前庭系の活用による顎関節と頭頸部の姿勢調整

臨床アイデア:

前庭系の刺激を利用して、顎関節の運動と頭頸部の姿勢調整を強化します。顎関節と前庭系の連携は、特に顎を動かす際の姿勢制御に重要な役割を果たします。例えば、前庭刺激を加える運動(バランスボールやバランスパッド上でのトレーニング)を顎関節運動と組み合わせることで、よりダイナミックなAPAsのセットを促進します。

具体的なエクササイズ:

- バランスボールに座らせて顎の開閉運動を行い、姿勢制御を意識させる

- 頸部と顎関節の動きを安定させながら、バランス感覚をトレーニングする

5. 固有感覚の強化を目的とした触覚フィードバック

臨床アイデア:

頭頸部と顎関節の固有感覚を向上させるために、触覚フィードバックを利用したトレーニングを導入します。顎関節の運動を行う際に、顎や頭部に手で軽い圧力を加え、患者がどのように筋肉を動かしているかを認識できるようにします。これにより、顎関節と頭頸部の協調性が高まり、APAsのセットがより正確に行えるようになります。

エクササイズ例:

- 顎の開閉運動中に、顎や頭部に軽く触れてフィードバックを与える

- 咬筋や側頭筋に適切な刺激を加えながら、顎関節の運動をサポートする

6. 固縮や動作の硬さに対するモビライゼーション

臨床アイデア:

パーキンソン病患者や固縮が見られる患者に対しては、モビライゼーションを用いて顎関節と頭頸部の柔軟性を高めることが重要です。モビライゼーションを通じて、硬さや動きの制限を取り除き、顎関節の動きに必要なAPAsが発揮しやすい環境を整えます。

アプローチ例:

- 頭頸部の軽い牽引やモビライゼーションを行い、柔軟性を向上

- 顎関節の可動域を広げるためのストレッチを組み合わせる

7. 顎関節運動中の呼吸調整

臨床アイデア:

呼吸は姿勢制御と深く関連しており、顎関節の運動においても重要な役割を果たします。顎関節運動中に適切な呼吸を促し、APAsと呼吸パターンを調整することで、姿勢の安定性を保ちながら動作を行えるようにします。

エクササイズ例:

- 顎を動かす際に、患者に深呼吸を意識させながら動作を行わせる

- 息を吸う際に顎を開き、吐く際に閉じるリズムを作ることで、全身の協調性を促す

8. 噛み合わせの再教育

臨床アイデア:

顎関節運動の一部として、噛み合わせを調整することも重要です。不良な噛み合わせは顎関節に不均衡な負荷をかけるため、患者に噛み合わせを正すエクササイズを提供します。これにより、顎関節の動きをスムーズにし、APAsの適切なセットが可能になります。

エクササイズ例:

- 患者に正しい噛み合わせを意識させながら顎を動かすエクササイズ

- 軽い抵抗を与えるスプリントを装着しながら、顎関節の運動を練習

まとめ:

顎関節と頭頸部のAPAsを意識した介入は、顎関節運動を安定させ、姿勢制御を改善するために非常に有効です。頭頸部のアライメントや体幹の安定性、前庭系の活用など、様々な要素を組み合わせたリハビリテーションプログラムを導入することで、機能的な顎関節運動を引き出すことができます。

新人療法士が顎関節症へのリハビリ介入を行う際のポイント

顎関節症(TMD: Temporomandibular Disorder)へのリハビリ介入は、顎関節の機能改善だけでなく、全身の姿勢や筋肉バランスを考慮したアプローチが求められます。新人療法士が顎関節症に介入する際、以下の10つの専門的な注意ポイントを意識することが重要です。

1. 顎関節の可動域と機能評価

顎関節の可動域と機能を詳細に評価することが最初のステップです。特に開口幅や左右の顎運動、そして痛みの有無を確認します。過度に動かしたり、急に力を加えたりすることは、関節に負担をかけるため、慎重に動作を行い、適切な範囲でリハビリを進めることが重要です。

- 注意点: 強制的に顎を広げるなど、無理な操作は避ける。痛みを感じた場合は、運動範囲を見直し、負荷を軽減。

2. 姿勢との関連性に注目

顎関節症は頭頸部の姿勢とも密接に関連しています。例えば、前方頭位や猫背姿勢は顎関節に余計な負担をかけることがあります。リハビリ介入では、顎関節だけでなく、首や肩、体幹の姿勢も評価し、全身のバランスを調整するアプローチが重要です。

- 注意点: 頸部や肩甲帯の姿勢の崩れがないかを確認し、顎関節の運動中に姿勢が乱れないよう指導する。

3. 咀嚼筋の筋緊張と筋力のバランス

顎関節症患者では、咬筋、側頭筋、外側翼突筋などの筋肉が過緊張している場合があります。これに対して筋緊張を緩和し、適切な筋力バランスを取り戻すことが重要です。筋膜リリースや軽いストレッチ、マッサージを用いて筋緊張を改善する方法を活用します。

- 注意点: 過度に筋肉を刺激しすぎないようにする。痛みが強い場合は、マニュアルセラピーの強度を調整する。

4. 顎関節の軟部組織の状態を確認

顎関節周囲の軟部組織(関節包、靭帯、ディスクなど)の状態を把握することが重要です。特に、関節ディスクのずれや関節音(クリック音)がある場合、無理な動作を避ける必要があります。柔軟なアプローチが求められます。

- 注意点: 顎関節のクリック音が確認された場合、無理に関節を操作せず、ディスクの滑らかな運動を誘導するような運動を選択する。

5. 呼吸パターンと顎関節の動きの連携

顎関節症の患者は、呼吸パターンが乱れていることがあり、特に胸式呼吸が強調されると、頸部や顎関節に不自然な緊張が生じます。腹式呼吸を促進することで、顎関節や頭頸部の緊張を軽減することができます。

- 注意点: 運動中やリハビリ後に、患者の呼吸が胸式呼吸になっていないか確認し、リラックスした腹式呼吸を誘導する。

6. 顎の開閉動作の質を重視

顎の開閉動作では、下顎が真っ直ぐに開閉するかどうかを確認します。左右どちらかに偏って開閉している場合、顎関節に不均衡な負担がかかっている可能性があります。この際、運動が左右対称に行えるように調整し、筋力バランスを整えます。

- 注意点: 患者が顎を開閉する際に、顎が片方にずれるような動作が見られた場合、側方への負荷を軽減し、正しい動きを指導する。

7. 心理的ストレスとTMDの関連性に配慮

顎関節症は、心理的なストレスや緊張と密接に関連しています。ストレスが強いと、歯ぎしりや食いしばりが増え、顎関節に過度の負担がかかります。リラクゼーションテクニックや、ストレス緩和のためのカウンセリング的なアプローチを組み合わせることが重要です。

- 注意点: 患者が強いストレスを感じている場合、その緩和を目的としたリラクゼーション方法(深呼吸法、筋弛緩法など)を指導する。

8. 食生活と咀嚼の習慣

硬い食品やガムの噛み過ぎなど、過度な咀嚼運動が顎関節に負担をかけることがあります。リハビリでは、食生活の改善や、無理な咀嚼を避けるように指導し、負担の少ない食事スタイルを推奨します。

- 注意点: 硬い食品を避けるよう患者に助言し、過度な咀嚼を避けるように指導。食事中の顎の使い過ぎに注意を促す。

9. 前庭系と姿勢反射の影響を考慮

前庭系の不安定さは、顎関節の動きや姿勢に影響を与えることがあります。特に、平衡感覚が低下している患者では、顎の動きが不安定になりやすいです。リハビリでは、前庭系を活用したバランストレーニングや、顎関節運動中の姿勢安定化を目的とした運動を組み合わせます。

- 注意点: 前庭系の刺激が顎関節の動きにどのように影響するかを評価し、バランストレーニングを併用して介入する。

10. 患者教育の徹底

リハビリテーションの効果を最大限に引き出すためには、患者自身が顎関節症の原因や適切なケア方法を理解することが重要です。セルフケアの方法や、日常生活での姿勢改善、顎関節への過度な負担を避ける方法をしっかりと指導します。

- 注意点: 患者がリハビリ後も正しい姿勢や顎の使い方を日常生活で実践できるよう、セルフケアの方法を十分に説明し、フィードバックを行う。

まとめ:

顎関節症に対するリハビリ介入は、顎関節や咀嚼筋への直接的なアプローチだけでなく、全身の姿勢や心理的要因、日常生活での咀嚼習慣なども考慮した包括的なアプローチが必要です。新人療法士は、これらのポイントを押さえ、顎関節の動きを正確かつ負担なく行えるようにサポートすることが求められます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)