【2025年最新】ビタミンがバランス機能に与える影響とリハビリにおける栄養管理の重要ポイント

ビタミンとバランス機能の関係性

新人療法士の丸山さんは、ビタミンがバランス機能に与える影響についてリハビリテーション医の金子先生に質問します。金子先生は、ビタミンが神経系にどのように作用し、バランス機能に関与するかを脳科学的な視点を交えつつ、リハビリテーションにどう応用できるかを講義します。

1. ビタミンB群と神経系への影響

金子先生:「まずビタミンB群、特にB1、B6、B12は、神経系の健康維持に重要な役割を果たします。これらのビタミンは神経伝達や神経保護に関与し、脳の働きや末梢神経の健康に深く関わっています。」

ビタミンB1(チアミン)

- エネルギー代謝: ビタミンB1はグルコース代謝を助け、エネルギー供給を確保します。神経細胞はエネルギー消費が多いため、ビタミンB1不足があると神経伝達がスムーズに行えなくなり、めまいや平衡感覚の低下が生じやすくなります。

- 臨床例: 「ウェルニッケ脳症の患者がバランス感覚に問題を抱えるのも、ビタミンB1欠乏が原因です。この症状は適切なビタミンB1補給により改善しますが、早期発見がカギです。」

ビタミンB6とB12

- 神経伝達物質の合成: ビタミンB6はGABAやドーパミンといった神経伝達物質の合成に必要です。これが不足すると、神経の興奮が不安定になり、バランス機能にも影響を及ぼします。

- 神経保護: ビタミンB12はミエリン鞘の維持を助け、神経の保護と再生に役立ちます。B12不足によって末梢神経障害が起こり、立位や歩行時のふらつきにつながります。

丸山さん:「ビタミンB群が不足すると、神経伝達が乱れてバランスが崩れやすくなるのですね。リハビリ前に血液検査でビタミンB群の状態を確認することも大切ですね。」

2. ビタミンDと筋力、平衡感覚への影響

金子先生:「ビタミンDもバランス機能には欠かせません。これは筋力や骨密度を維持するだけでなく、中枢神経系を通してもバランスに寄与しています。」

ビタミンDと筋力の関係

- 筋力低下のリスク: ビタミンDが不足すると筋力が低下しやすくなり、転倒リスクが増加します。ビタミンD受容体は筋細胞にも存在し、筋収縮や骨格筋の健康維持に関与しているため、低下はバランス機能を大きく左右します。

- バランスへの影響: 骨密度の減少によって立位や歩行時のふらつきが増え、特に高齢者では骨折リスクが高まります。

ビタミンDの中枢神経系への作用

- 神経伝達調節: ビタミンDは脳内での神経成長因子の生成を促し、海馬や小脳に対して保護的な役割を果たします。これがバランス感覚や平衡機能にも関係してきます。

- 臨床的効果: 「近年の研究では、ビタミンDが不足している高齢者において補給することで、転倒リスクが30%以上低下したという報告があります。」

丸山さん:「ビタミンD補給が転倒リスクを下げるとは驚きです。リハビリにビタミンDが関わるのも面白いですね。」

3. ビタミンEと神経保護

金子先生:「ビタミンEも重要です。これは抗酸化作用が強く、細胞の酸化ストレスを軽減し、特に神経細胞を保護します。」

- 酸化ストレスと神経機能: 酸化ストレスは、神経細胞の劣化を早め、バランス機能にも悪影響を及ぼします。ビタミンEは、細胞膜の酸化を防ぐ役割を持ち、神経系の健康維持に寄与します。

- 筋力低下の防止: 筋肉も酸化ストレスの影響を受けやすく、ビタミンEが不足すると筋肉が硬直しやすくなり、バランス機能に悪影響を与えることがあります。

丸山さん:「ビタミンEの抗酸化作用が、神経を守るだけでなく筋肉の働きにも関わるのですね。」

4. 臨床応用:ビタミン補給とバランスリハビリテーション

金子先生:「以上のビタミンの関与を考慮すると、バランス機能改善には適切な栄養補給が欠かせません。リハビリの前に栄養状態を確認することがリスク管理の一環となり得ます。」

具体的な臨床応用

初期評価と栄養状態の確認

リハビリ開始前にビタミンの欠乏が疑われる場合、血液検査や栄養指導を通じて状態を把握し、必要に応じてサプリメントや食事指導を行います。

リハビリプログラムの調整

筋力低下や平衡感覚が不足している場合、ビタミンD補給と並行してバランストレーニングを強化し、骨密度や筋力の改善を目指します。

ビタミン補給による効果測定

定期的にバイタルサインや筋力・バランスの測定を行い、ビタミン補給の効果を観察します。

患者教育

ビタミンの重要性について説明し、栄養とバランス機能の関連を理解してもらいます。特に高齢者には、ビタミンDやビタミンB群の補給が転倒予防に寄与する点を伝え、食事改善や屋外活動の推奨を行います。

丸山さん:「ビタミンの重要性を理解しました。リハビリ前後の栄養状態がバランス機能に大きく関わることを改めて実感しました。」

金子先生:「その通りです。ビタミンの補給は身体全体のパフォーマンス向上だけでなく、バランスや転倒リスクの低減にもつながります。リハビリテーションの成功には栄養管理が不可欠であることを、今後の臨床で意識して取り組んでください。」

ビタミンとバランス機能は、リハビリテーションの質を高めるための重要な視点です。脳科学的なメカニズムを理解し、栄養管理を徹底することが効果的なリハビリに繋がると言えるでしょう。

論文内容

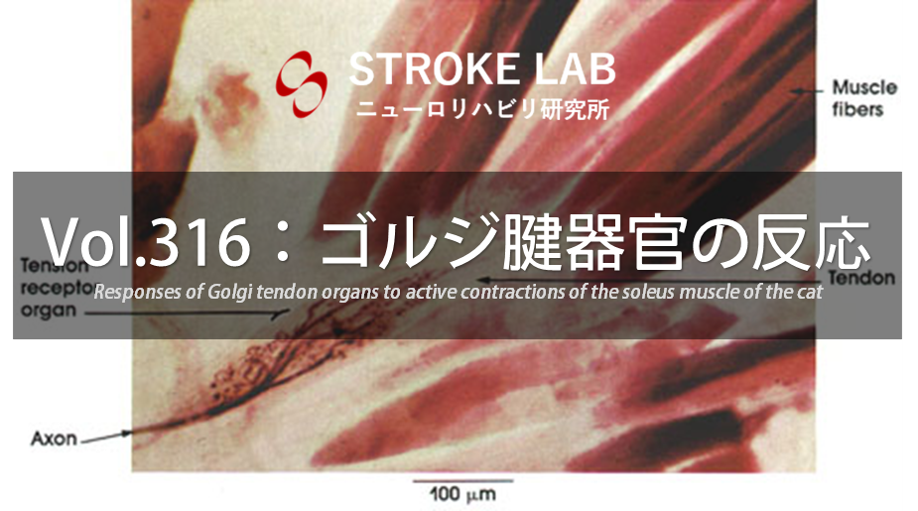

タイトル

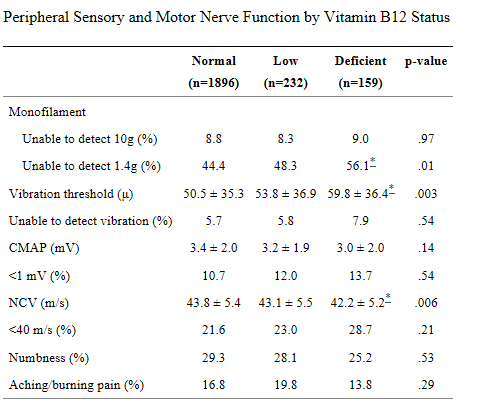

ビタミンB12と末梢神経機能の関係性The Relationship of Vitamin B12 and Sensory and Motor Peripheral Nerve Function in Older Adults?PMCへ Kira Leishear et al.(2013)

本論文を読むに至った思考・経緯

•血液状態の変化などによっても、パフォーマンスが低下する方を見受ける。自身の視野を広げるために今回は歩行障害も来すB12についての論文を検索した。

論文内容

背景

•ビタミンB12欠乏症は高齢者の5~20%に影響し、血清B12濃度の低下は高齢者では蔓延し15~40%に影響する。

研究目的

•B12欠乏症または血清B12のレベル低下が、高齢者のより感覚および運動末梢神経機能と関連しているかどうかを調査することである。

研究方法

•対象者72~83歳の成人2877人(平均年齢:76.5±2.9歳、 51.4%が女性)

•B12の状態と末梢神経に関するテストを行った。

研究結果

•B12欠乏状態が7%の方に見受けられ、さらに10.1%は血清B12の濃度が低下していた。

•B12欠乏症では、軽いタッチ(1.4g)に対する感受性の低下、腓骨神経伝導速度の低下(ベースが43.5m/s対し42.3m/s)と関連していた。

•振動覚、神経伝達の振幅、末梢神経の症状については有意な関連は認められなかった。

•結論として、不良なB12(B12欠乏およびB12低血清)は、感覚鈍麻および運動末梢神経の機能と関連している。

バランス機能改善を目的とした栄養管理

バランス機能の改善において、適切な栄養管理は筋肉や骨の健康維持だけでなく、脳神経機能の強化といった多面的な効果があります。ここでは、脳科学的視点に基づいた栄養管理のアプローチ手順を詳述し、医師が臨床で実践するための手法を示します。

1. 初期評価と栄養状態の確認

バランス機能の維持には、脳の健康が不可欠です。栄養状態の確認により、特にビタミンB群、D、Eの欠乏がないかを評価します。

- 血液検査:神経伝達や筋収縮に関与するビタミンやミネラル(ビタミンB群、D、E、マグネシウム、カルシウム)の血中濃度を確認。

- 既往歴と食生活の問診:過去に栄養不足や特定の栄養素の欠乏があった場合、それが現在のバランス機能に影響している可能性を考慮。

2. 脳機能におけるビタミンの重要性についての評価

脳神経とビタミンの関係を明確に理解し、各患者の状況に応じた補給計画を立てます。

- ビタミンB群:B1、B6、B12は神経伝達物質の合成や神経伝達速度を維持するのに不可欠です。特に、ビタミンB12は脳の可塑性を高め、バランス感覚の向上に貢献します。

- ビタミンD:筋力維持と同時に、脳内の神経成長因子に作用し、小脳と前庭系の機能を強化します。

- ビタミンE:神経細胞の酸化ストレスを軽減し、神経機能を維持することで、特に高齢者においてバランス維持に役立ちます。

3. 栄養計画の立案と補給指導

- 栄養補給のタイミング:リハビリテーション開始前や、運動量が増す前にビタミンやミネラルを補給し、神経伝達の効率を高めます。

- 食事指導:食事の内容に加え、吸収効率を高める調理法を指導。例として、脂溶性ビタミンDやEは油と一緒に摂取することで吸収率が向上します。

臨床応用例

ビタミンDが不足している場合、サプリメントの服用だけでなく、日光浴の指導や屋外活動を増やすように推奨します。

4. トレーニングと栄養管理の組み合わせ

バランストレーニングにおいては、栄養状態が直接影響を与える可能性があるため、次のような方法で栄養補給とリハビリを組み合わせます。

- ビタミンB群の補給後の神経促通トレーニング:ビタミンB1とB12を摂取した直後に行うと、神経伝達がスムーズになり、筋肉の反応が向上します。

- ビタミンD補給後の筋力トレーニング:ビタミンDのサポートにより骨格筋の活性が高まるため、運動効率が向上し、バランス機能も強化されます。

5. 継続的な評価と調整

定期的に患者のバランス機能や栄養状態を再評価し、必要に応じて栄養計画を見直します。

- ビタミンやミネラルの効果測定:バイタルサインや筋力テスト、神経反応のチェックを行い、栄養補給の効果をモニタリングします。

- 患者のフィードバック:体調の変化や改善が見られる場合、リハビリの目標設定を段階的に引き上げて、さらなるバランス機能向上を目指します。

栄養管理とリハビリの組み合わせにより、バランス機能改善の効果はさらに高まります。特にビタミンB群、D、Eは神経系や筋力維持に不可欠であり、患者の栄養状態の確認を基に、最適なリハビリ計画を提供することで、長期的なバランス機能改善に繋げることが可能です。

新人療法士が栄養管理を行う際のコツ

新人療法士がバランス機能改善のための栄養管理を行う際には、栄養素の基礎知識をベースに、患者個々の状態に応じた高度な視点が求められます。以下は、その実施において特に留意すべきポイントです。

神経伝達のための抗酸化対策

酸化ストレスは神経伝達を阻害し、バランス機能に影響を与えます。ビタミンC、E、亜鉛、セレンなど抗酸化作用のある栄養素を摂取することで、神経細胞の酸化ダメージを軽減し、バランス維持をサポートします。

筋肉収縮とリラックスに関わるマグネシウムの摂取

マグネシウムは筋肉の収縮とリラックスを促し、痙縮や筋硬直の緩和に有用です。特に高齢患者においては、マグネシウム不足により転倒リスクが増すため、食品やサプリメントからの補給が推奨されます。

腸内環境とバランス機能の関係性

腸内環境の悪化は、脳機能や神経系に影響を与えます。腸内の善玉菌を増やすために、プロバイオティクスや食物繊維を摂取するよう指導し、腸内環境を整えることで、間接的にバランス機能の向上を図ります。

ビタミンB12の吸収効率に関する理解

高齢者や胃腸の手術歴がある患者では、ビタミンB12の吸収が低下するため、舌下サプリメントや注射での補給が必要になる場合があります。バランス機能に重要な神経系維持のため、吸収効率に応じた適切な方法での補給が推奨されます。

オメガ3脂肪酸と脳の可塑性

オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)は脳の可塑性を高め、特にバランス機能改善に有用です。魚やナッツ類からの摂取に加え、必要に応じてサプリメントの利用も考慮し、神経伝達や反応時間の改善を図ります。

ビタミンDの吸収と相互作用を考慮した指導

ビタミンDはカルシウムと連携して骨密度や筋力を維持しますが、吸収にはマグネシウムが関与します。これらを組み合わせて摂取するよう指導することで、より効果的にバランス機能をサポートします。

ビタミンKと骨・筋肉機能の調整

ビタミンKはカルシウム代謝に関与し、骨の健康を支え、筋肉の伸縮性を高めます。特に骨折リスクのある患者において、ビタミンKを含む緑黄色野菜の摂取を促し、バランス機能の底上げに繋げます。

アミノ酸バランスと筋肉合成

バランス機能の改善には、筋肉の安定が重要です。特にロイシンやイソロイシンなど、分岐鎖アミノ酸(BCAA)は筋肉合成に不可欠であり、肉や豆類などのたんぱく質を十分に摂取させるよう指導します。

鉄分と脳の酸素供給

鉄分は脳への酸素供給を担う赤血球を増やし、脳の活動をサポートします。貧血による酸素不足は脳機能やバランス機能に悪影響を与えるため、鉄分が豊富な食品(赤身肉、ほうれん草)や鉄分補助剤を適切に摂取させることが重要です。

ナトリウムとカリウムのバランス調整

ナトリウムとカリウムのバランスは筋肉の収縮機能と神経伝達に重要です。ナトリウムの過剰摂取は高血圧リスクを高め、カリウム不足は筋力低下に繋がるため、患者の食生活を見直し、適切なバランスでの摂取を促すよう指導します。

上記のポイントをふまえ、患者の個別の栄養状態に応じた指導を行い、バランス機能改善に向けた栄養管理を提供しましょう。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

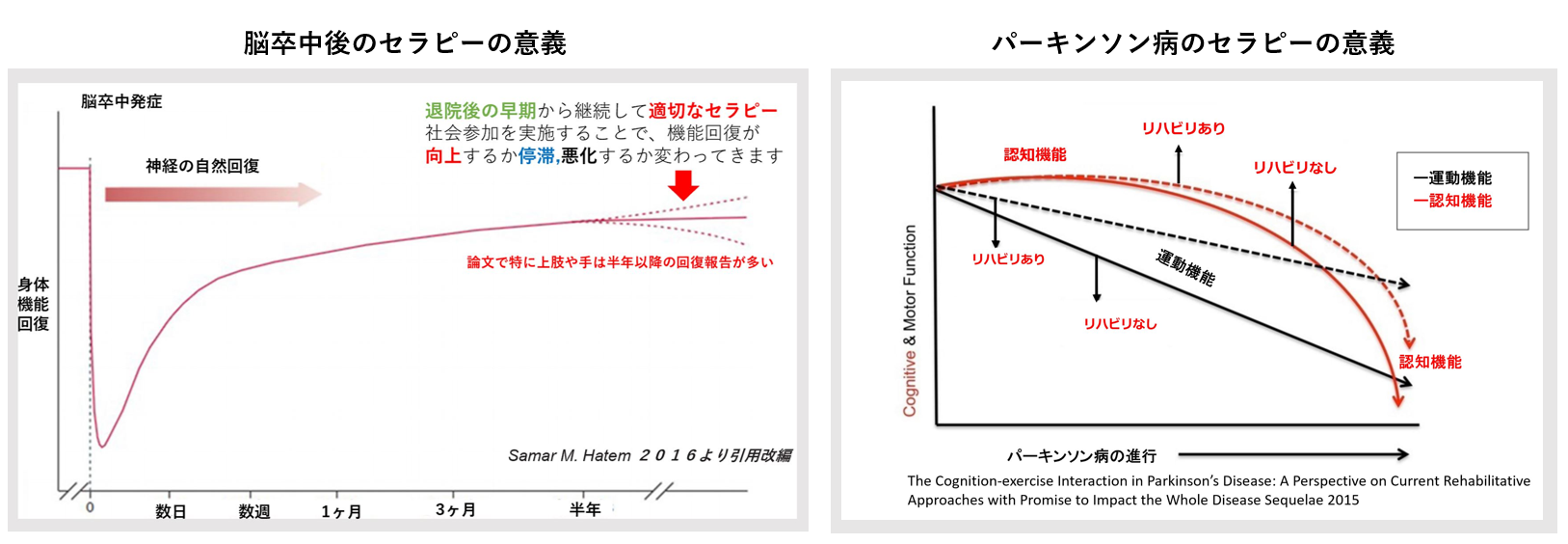

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

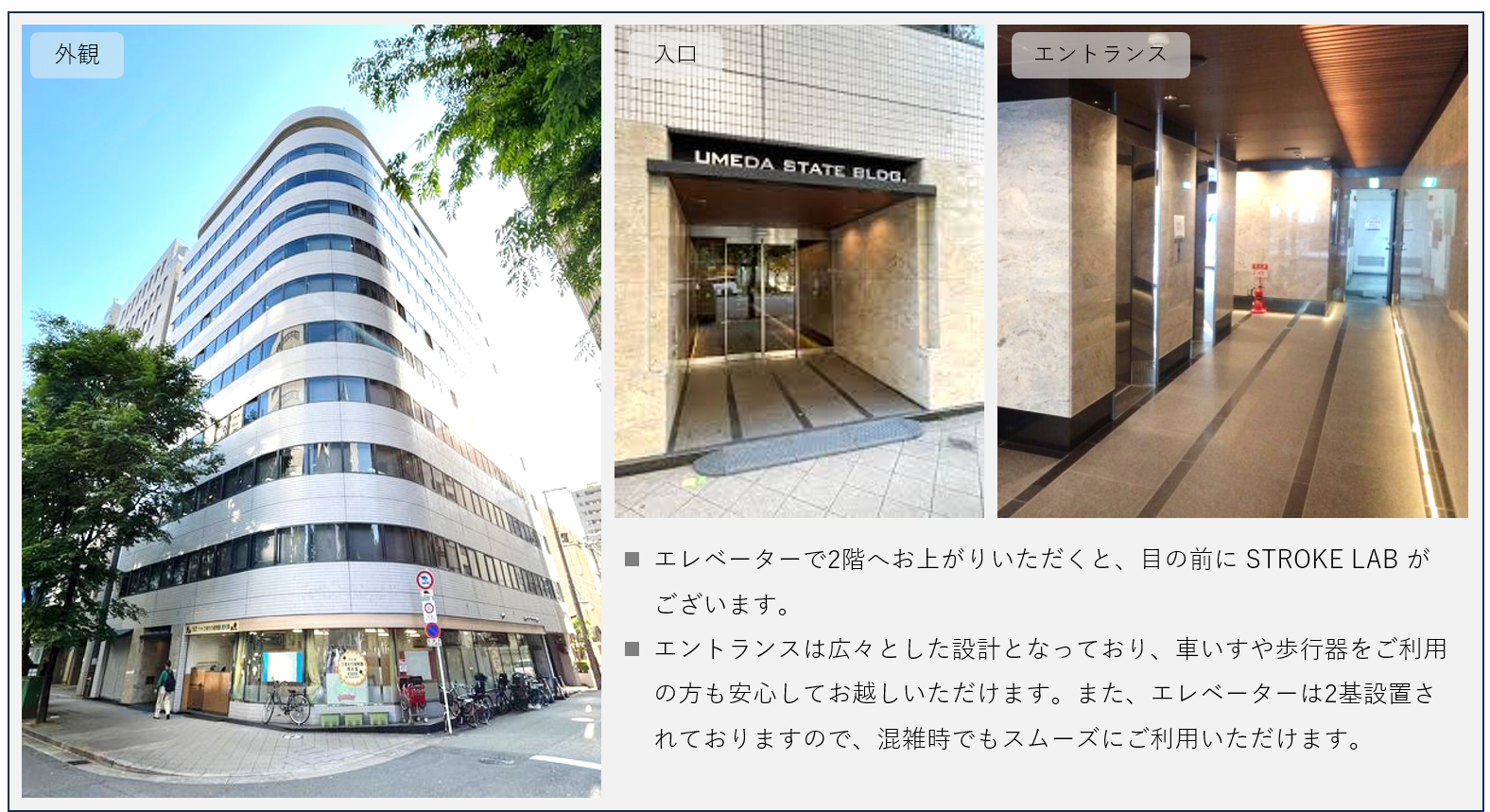

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)