【2025年版】淡蒼球の解剖と役割、リハビリ戦略:被殻における運動学習を解説!

はじめに

本日は淡蒼球について解説したいと思います。この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

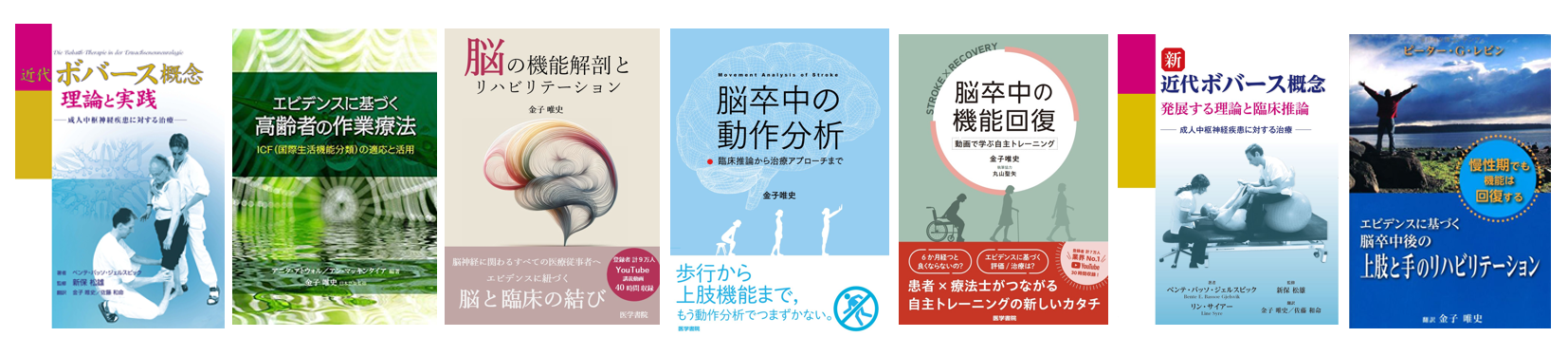

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

淡蒼球とは?

観察ポイントと臨床へのヒント

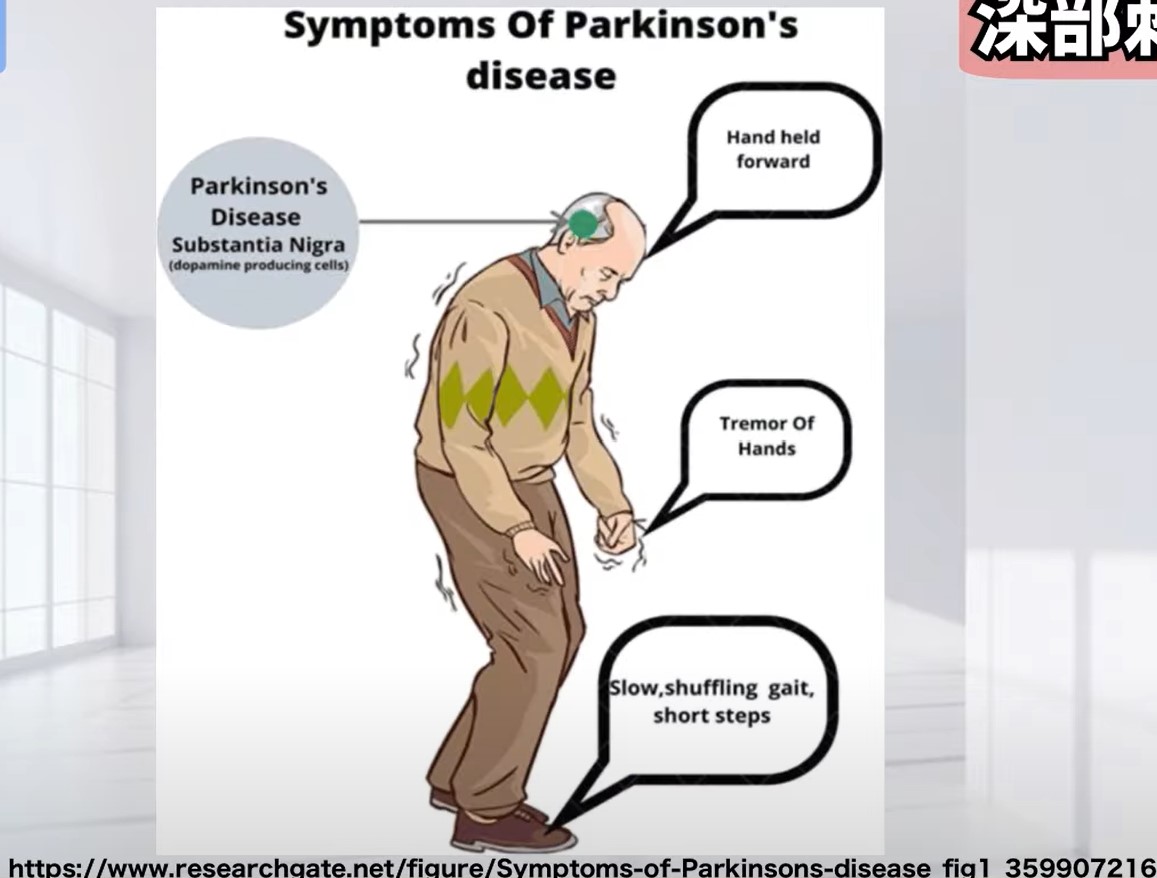

1. 随意運動の調節

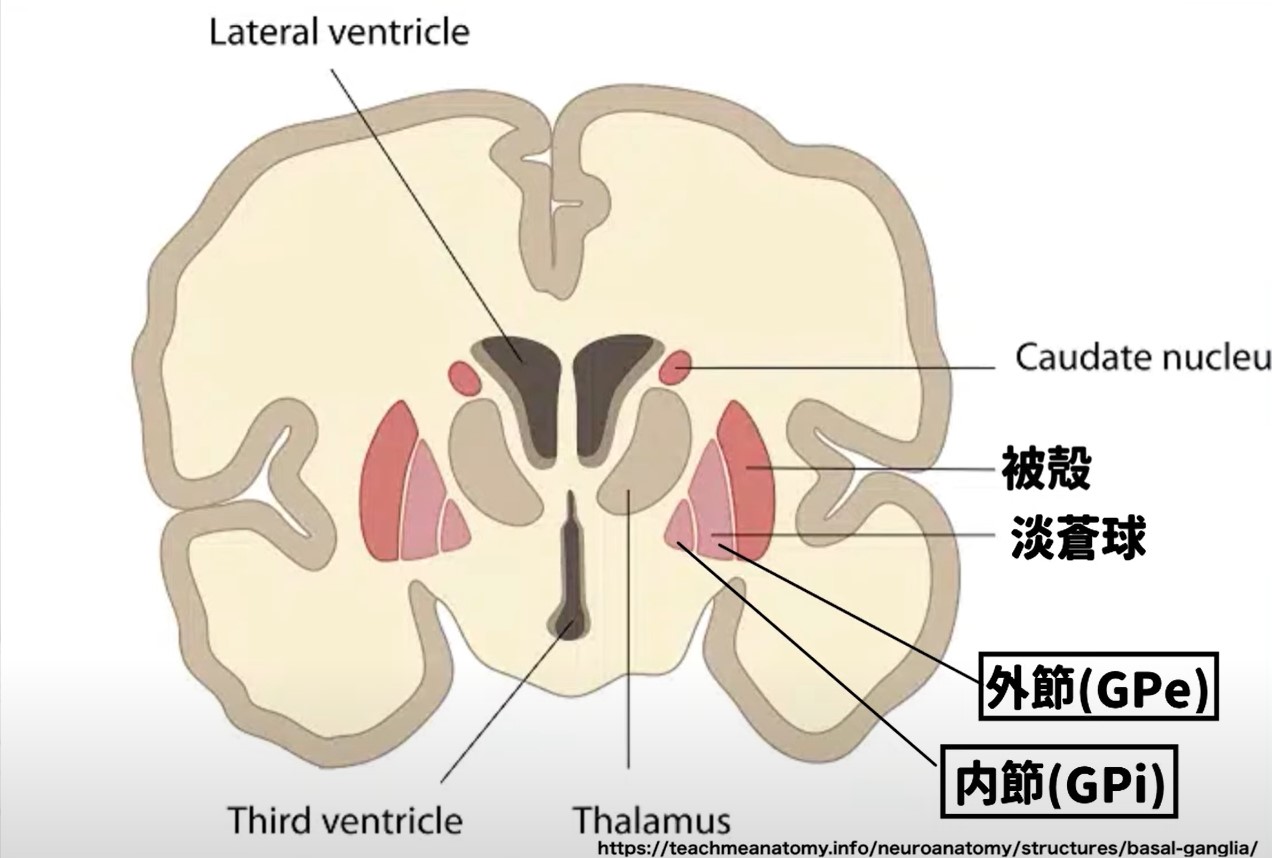

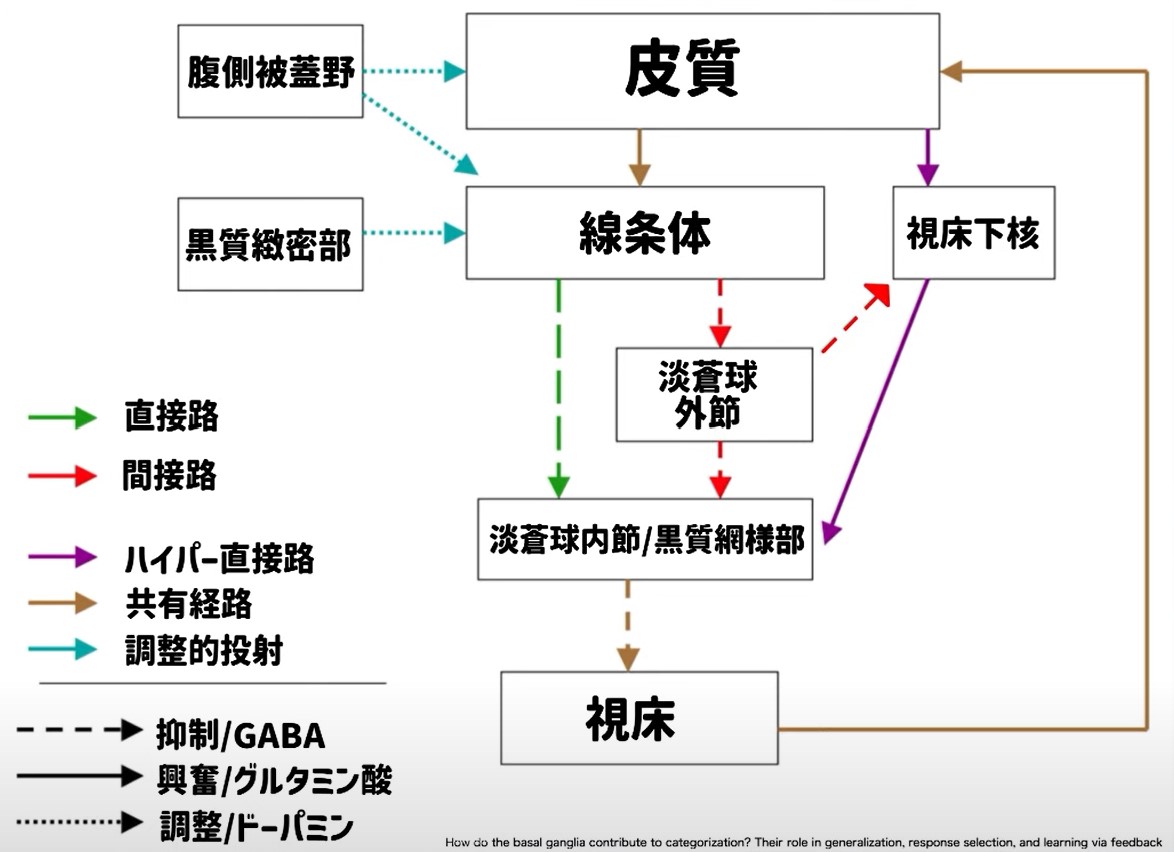

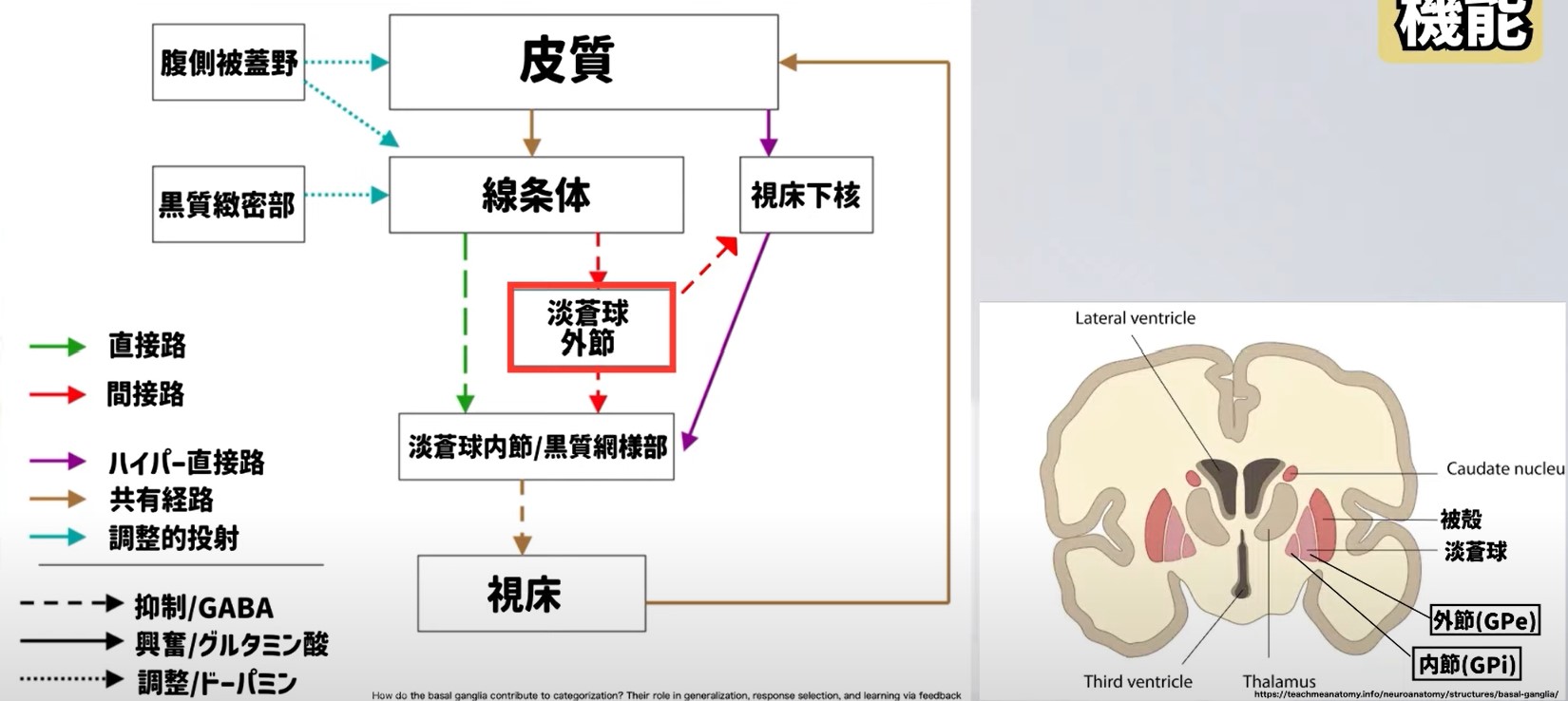

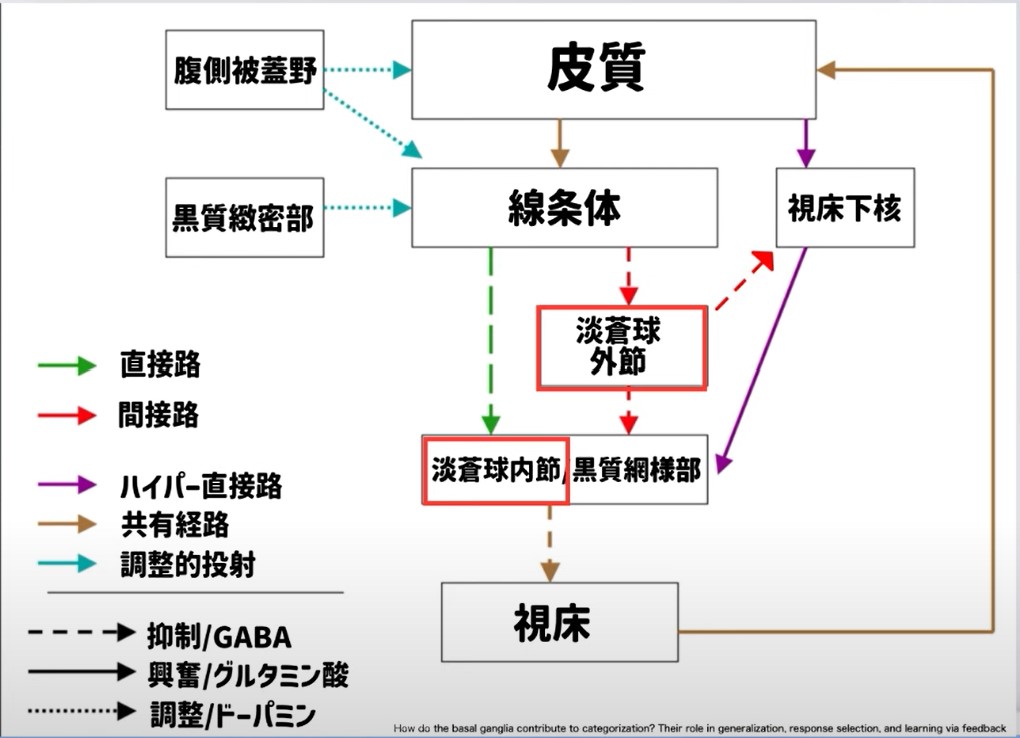

**GPi(淡蒼球内節)**は大脳基底核から視床への主要な出力を担い、視床を介して運動皮質と連絡し、随意運動の開始と調節に関与します。一方、GPe(淡蒼球外節)は大脳基底核の間接経路で重要な役割を果たし、GPiに送られる信号を調節・精緻化します。

観察のポイント

-

動作開始と動きの制御は?

- 日常生活で、ボタンの掛け外し、スプーンでの食事、髪をとかす動作などがスムーズに行えるかを観察します。

- 靴の紐を結ぶ動作が遅れて開始される、または途中でぎこちなくなる場合、淡蒼球に関連する運動制御の問題が疑われます。

-

不随意運動の出現は?

- 手や足の震え、突然の筋肉の痙攣が見られる場合には注意が必要です。

- コップを持つ際に手が震えることが続く場合、淡蒼球の機能障害の兆候である可能性があります。

-

姿勢やバランスは保てるか?

- 立位や歩行時にバランスを崩しやすい、姿勢が不安定になることが多い場合、淡蒼球の問題が考えられます。

- 平坦な道でつまずくことが頻繁にある場合などが該当します。

臨床へのヒント

抑制エクササイズを中心に取り入れます。

静的抑制エクササイズ

-

片足バランス

- 目的: 体の制御と安定性を強化し、姿勢維持における淡蒼球の機能を促進します。

- 方法: 安全な環境で片足立ちを行い、バランスを保つ練習をします。

-

壁にもたれるエクササイズ

- 目的: 下肢筋力と体幹を強化し、全体的な安定性と持久力を向上させます。

- 方法: 壁に背を向けて立ち、ゆっくりと膝を曲げて腰を落とし、速度を抑制しながら座位に近い姿勢まで下がります。

動的抑制エクササイズ

-

ストップ&ゴーウォーキング

- 目的: 歩行中の運動の開始と停止の制御を強化し、脳の迅速な切り替え能力を訓練します。

- 方法: 通常の歩行を行い、合図(声や手拍子)があれば直ちに停止し、その姿勢を保持します。

-

バランスウォーキング

- 目的: 歩行時のバランスと制御を向上させ、正確な動きの開始と停止を促します。

- 方法: 床に引いた直線(テープやライン)に沿って歩行し、ランダムな間隔で停止します。

-

ジェンガゲーム

- 目的: 抑制的なコントロールを必要とする活動で、慎重な動作計画を促進します。

- 方法: ジェンガなどのスキルゲームを通じて、衝動を抑えながら正確な動作を行います。

参考文献

- 2010年 Peter

- 「Goal-directed and habitual control in the basal ganglia: implications for Parkinson’s disease」

- この論文では、大脳基底核が目標指向行動と習慣行動の両方にどのように寄与しているかを包括的に分析しています。特に、パーキンソン病における被殻でのドーパミン喪失が習慣的な行動制御に与える影響を詳述し、目標指向の行動制御への依存度が高まることを示しています。

- 「Goal-directed and habitual control in the basal ganglia: implications for Parkinson’s disease」

新人が陥りやすいミス

- 抑制運動中の不十分なガイダンス

- セラピストが患者に動作を途中で止めるよう指示しても、十分な指導やサポートがない場合、患者はエクササイズに苦戦し、怪我のリスクも高まります。

- 対策: 明確な指示と安全なサポートを提供し、患者の理解度を確認します。

2. 不要な運動の抑制

GPiは視床に抑制性シグナルを送り、不要な動きや望まない動きの抑制に主に関与します。GPeも間接経路を介してGPiの活動を調節し、このプロセスに貢献しています。

観察のポイント

-

無駄なく課題を実行しているか?

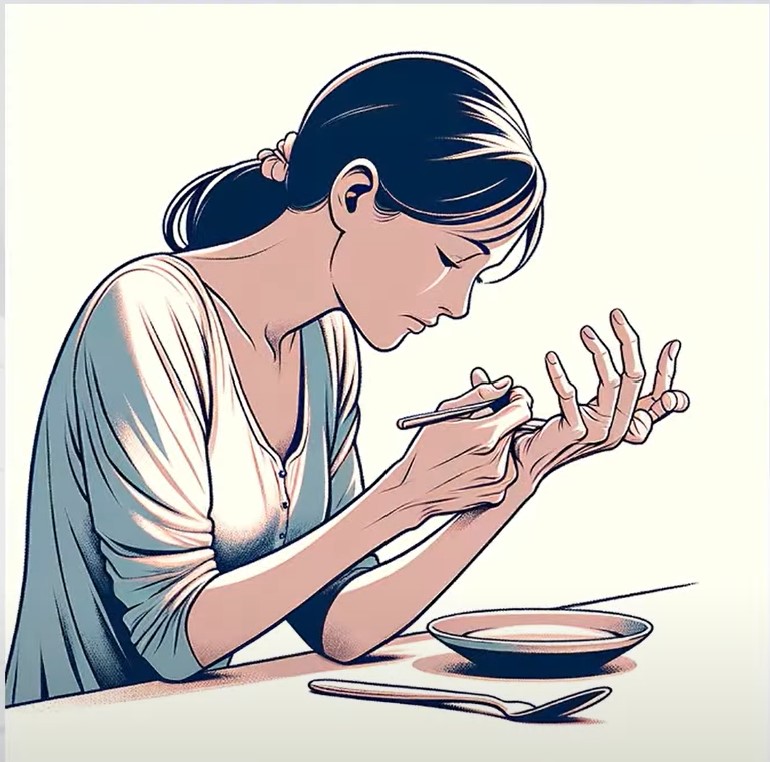

- 食事や着替えの際に、手の震えや不随意運動など、目的と関係のない動きが見られる場合、動作に無駄が生じていると判断されます。

- 持ち物を落とす、ボタンをうまく留められない、スプーンやフォークの操作が不安定などに注目します。

-

安静時の動きは?

- リラックスした状態で、手足のふらつきや顔の筋肉の微細な震えが見られる場合、淡蒼球の抑制制御が正常に機能していない可能性があります。

臨床へのヒント

-

集中的なトレーニング

- ブロック積みやビーズ通しなど、正確さと集中力を要する練習を行い、細かな運動制御を強化します。

-

タスクの簡略化

- 複雑な作業をシンプルで管理しやすいステップに分割し、余計な動きを最小限に抑えます。

- 例: 着替えが困難な場合、まずボタンを留める、次に靴ひもを結ぶなど、個々の動作を練習します。

-

補助器具の使用

- 重みのある食器などの補助器具を使用し、手の安定性を向上させます。

- 歩行補助具や手すりなど、日常生活での安全性を高める器具の導入も検討します。

-

休息時間の確保

- 疲労時に増加する不随意運動を抑えるため、定期的な休息を促します。

- 十分な睡眠と休憩は運動制御の改善に寄与します。

参考文献

- 2003年 Jonathan

- 「The Basal Ganglia and involuntary movements: impaired inhibition of competing motor patterns」

- この論文は、不随意運動の神経学的および生理学的側面、および大脳基底核との関係に焦点を当てています。大脳基底核の障害が、舞踏病、ジストニア、チックなどの不随意運動を特徴とする運動障害を引き起こすメカニズムを探求しています。

- 「The Basal Ganglia and involuntary movements: impaired inhibition of competing motor patterns」

新人が陥りやすいミス

- 補助器具の誤用

- 補助器具を早期に導入しすぎたり、適切な指導なしに使用させると、患者が過度に依存したり、誤った使い方をする可能性があります。

- 対策: 補助器具は必要性を十分に評価した上で導入し、使用方法を明確かつ詳細に説明します。

淡蒼球とその臨床関連性について提供される詳細な情報の理解を確認するために、ここに 10 の質問があります。

①解剖学と機能: 淡蒼球の主な部分と運動制御におけるそれぞれの役割は何ですか?

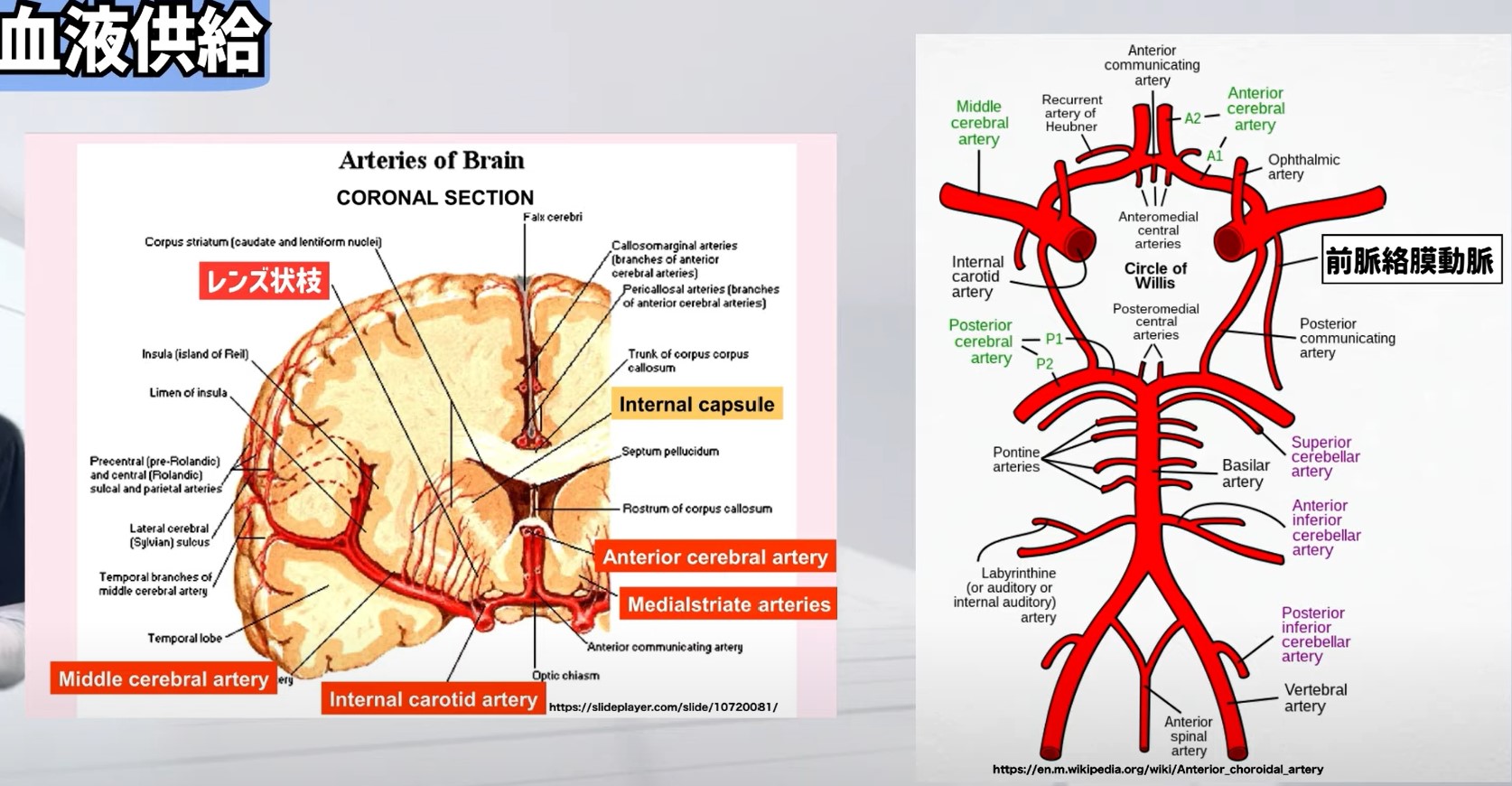

②血液供給: 淡蒼球に主要な血液供給を提供する動脈はどれですか?

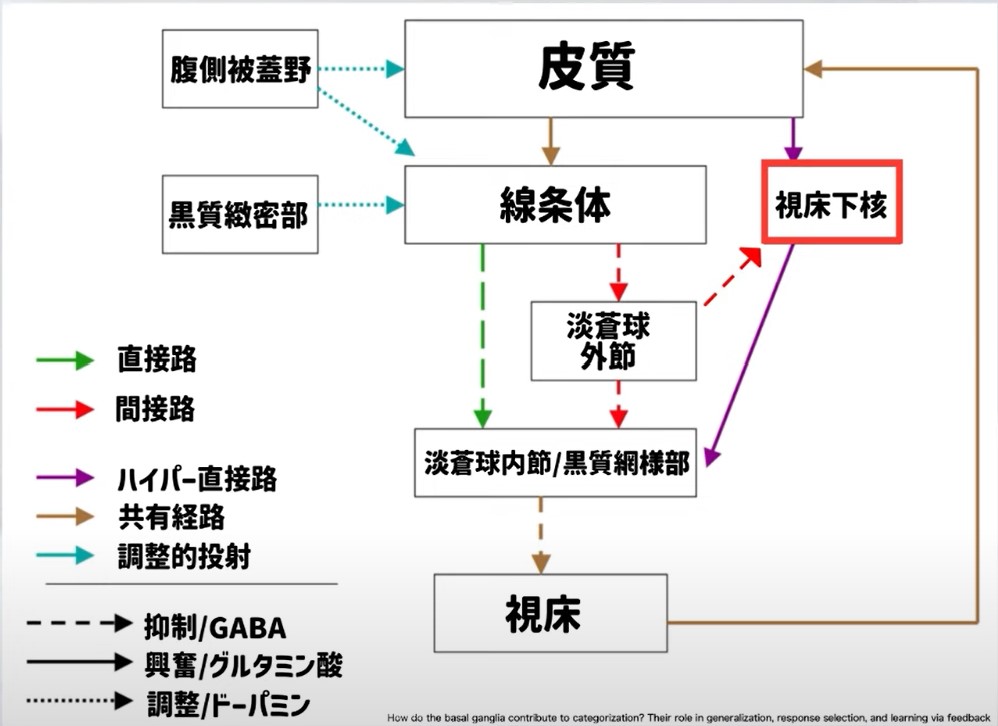

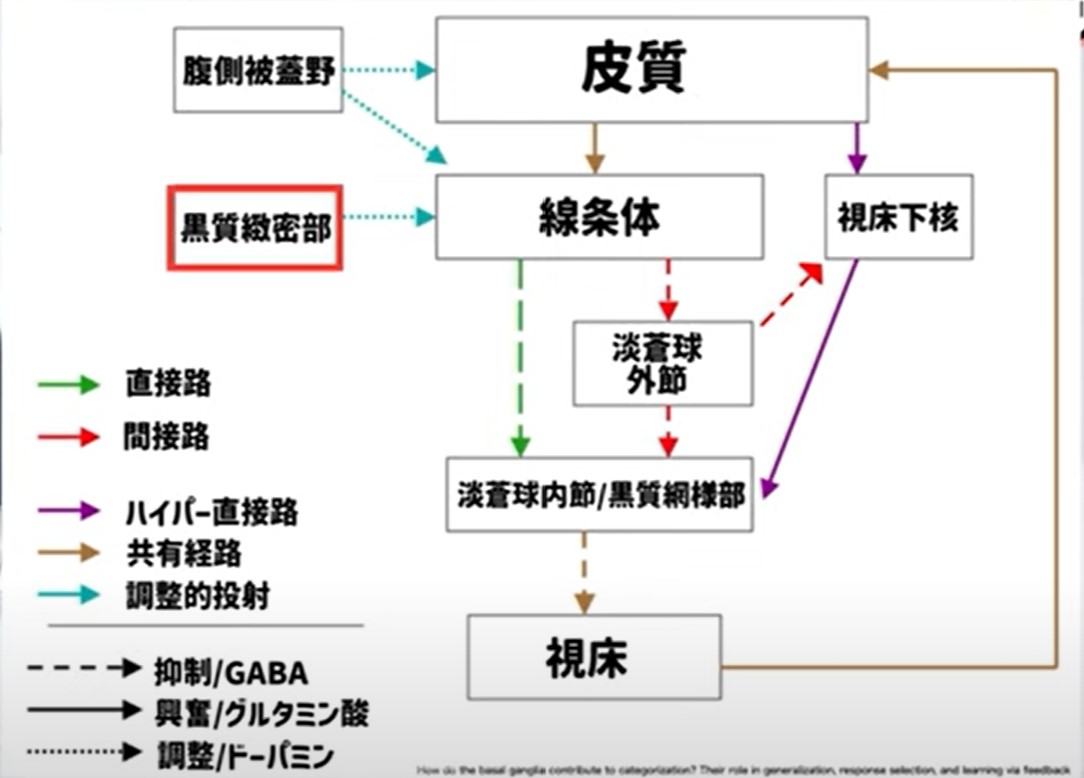

③大脳基底核経路: 大脳基底核の直接経路と間接経路、およびそれらの運動機能への影響を区別できますか?

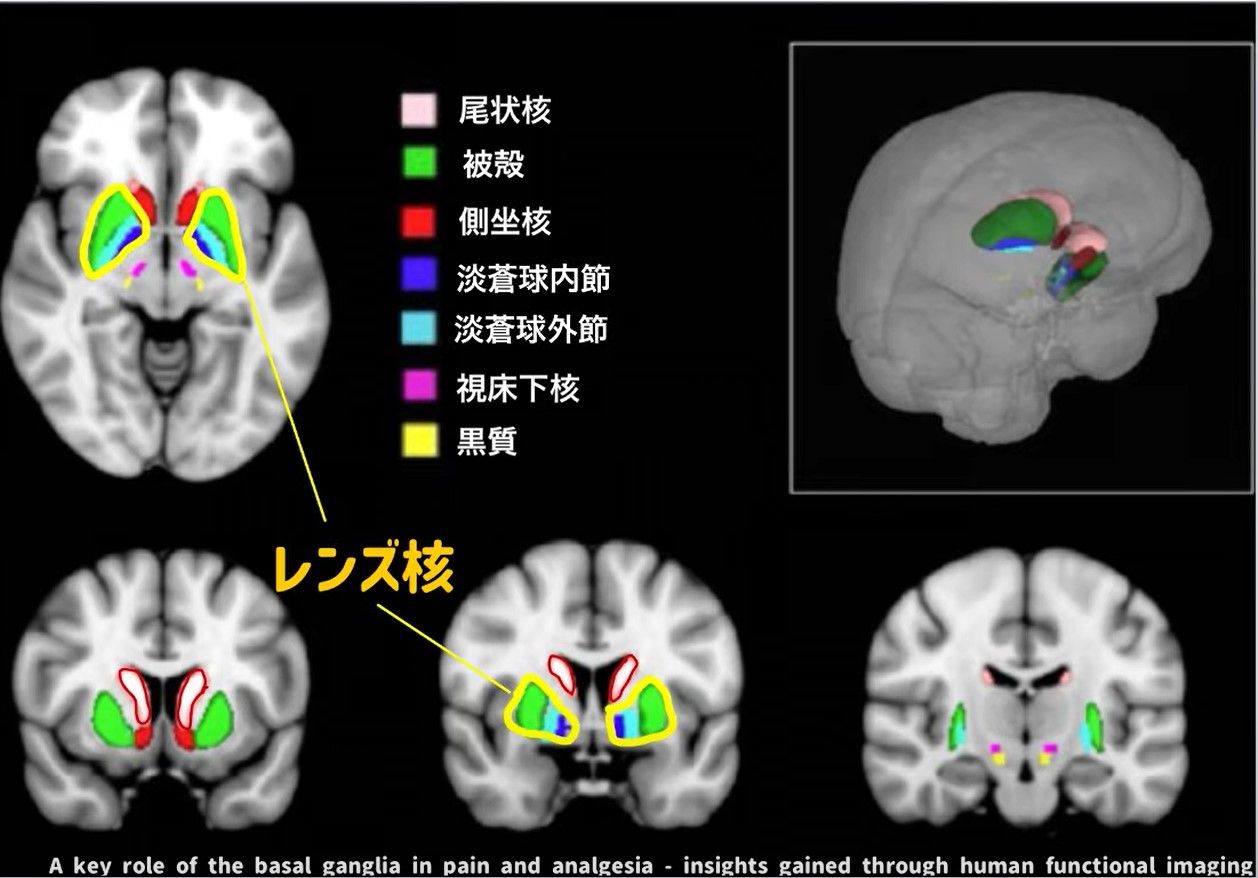

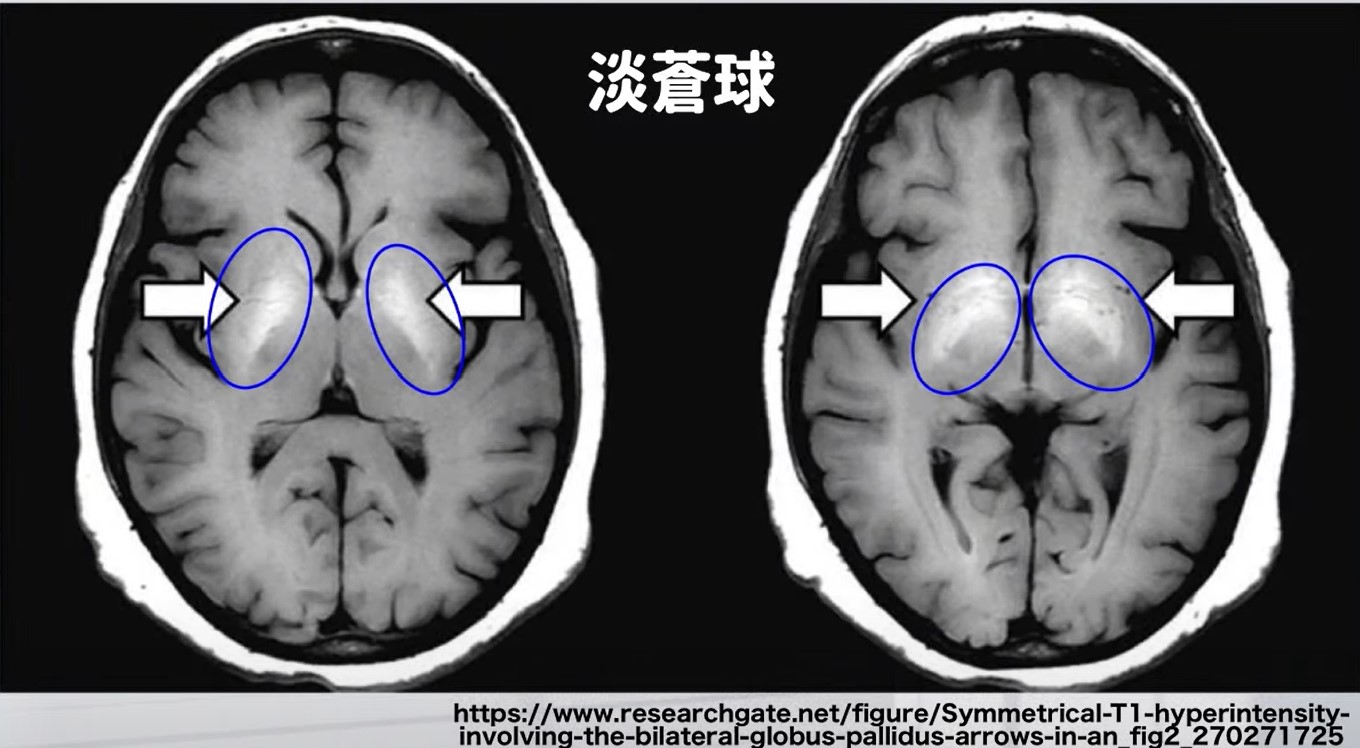

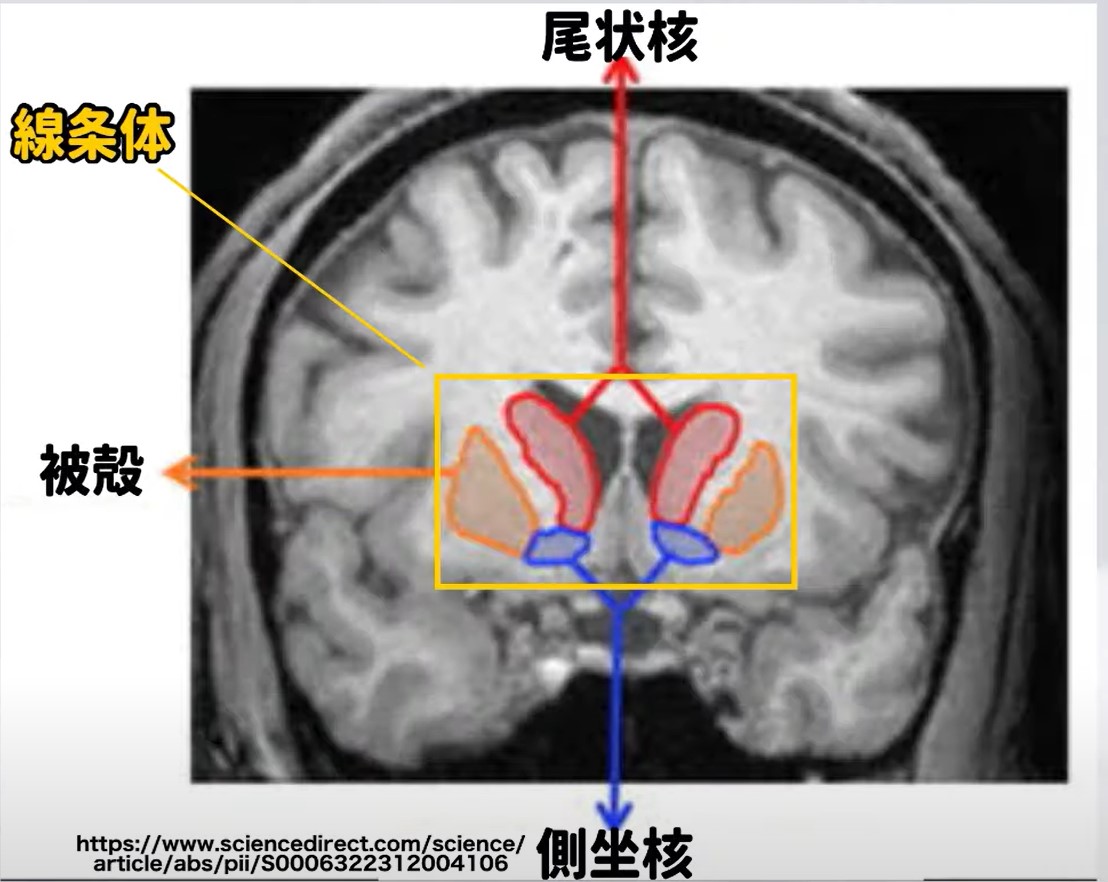

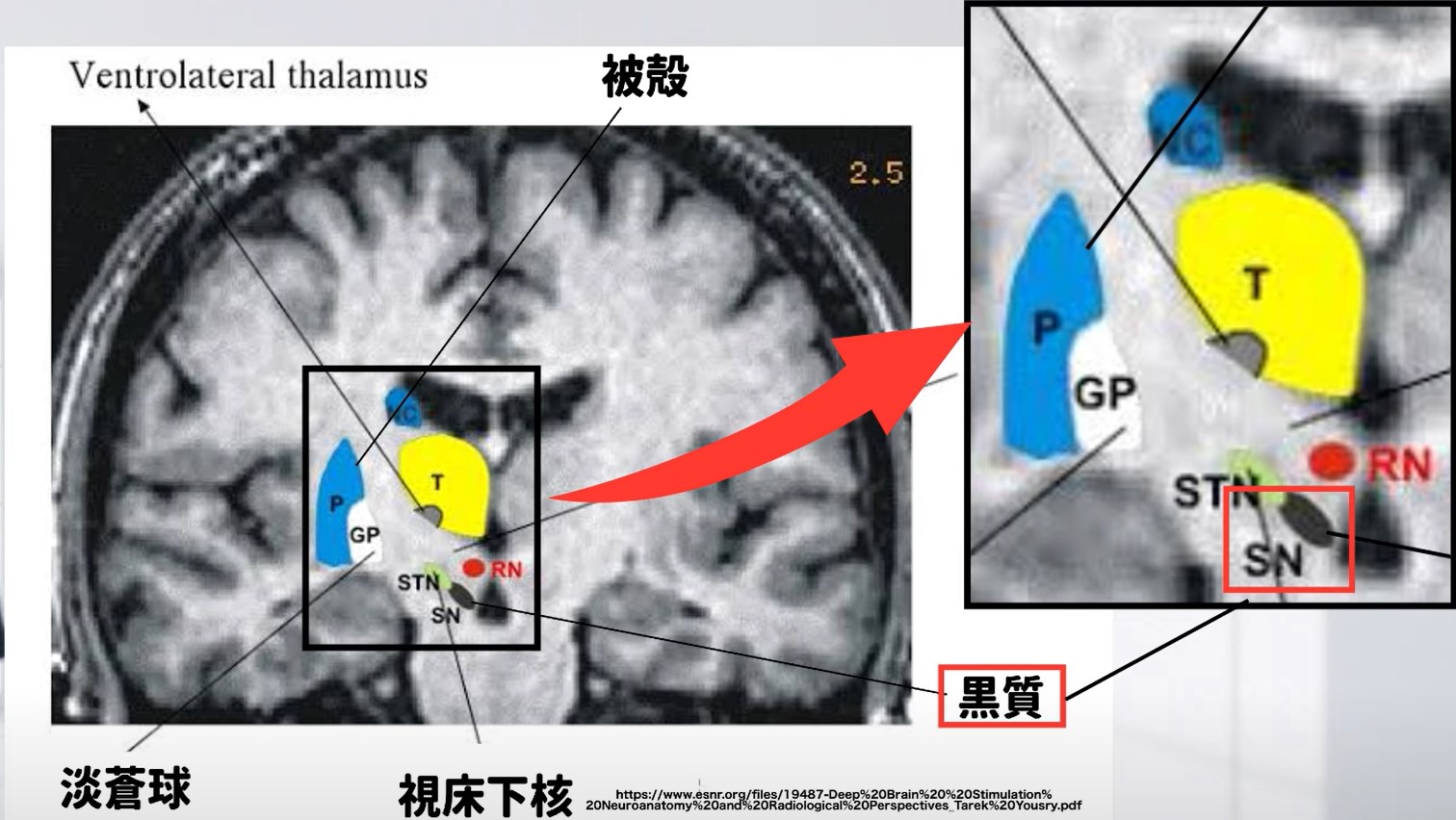

④MRI 画像: MRI スキャンでは、淡蒼球のどのような特徴が通常観察されますか?

⑤痛みの処理: 尾状核や被殻など、大脳基底核のさまざまな領域が痛みの処理にどのように寄与しているのでしょうか?

⑥パーキンソン病における DBS: パーキンソン病の治療における脳深部刺激 (DBS) の役割、特に淡蒼球の内部部分を標的とする役割について説明してください。

⑦運動学習における大脳基底核: 黒質や側坐核などの大脳基底核のさまざまな部分は、運動学習や報酬系にどのように寄与しているのでしょうか?

⑧臨床実践における観察ポイント: 患者の淡蒼球に関連する問題を特定するための重要な観察ポイントまたは臨床ヒントは何ですか?

⑨新人によくある間違い: 大脳基底核障害の患者を治療するときに新人が犯す可能性のあるよくある間違いにはどのようなものがありますか?

⑩研究論文: 大脳基底核とその機能に関するピーターによる 2010 年の論文とジョナサンによる 2003 年の論文の主な発見や示唆を要約していただけますか?

①解剖学的構造と機能: 淡蒼球は内節 (GPi) と外節 (GPe) に分けられます。 GPi は運動制御の直接経路に関与し、運動の開始を助けますが、GPe は間接経路の一部であり、運動抑制を調節します。

②血液供給: 淡蒼球は主に中大脳動脈の水晶体枝から血液を受け取り、一部は前脈絡膜動脈から血液を受け取ります。

③大脳基底核経路: 直接経路は GPi を阻害することで運動を促進し、視床の抑制を軽減します。 間接経路は、視床下核および GPi の GPe 調節を介して運動を阻害し、視床抑制を増大させます。

④MRI 画像化: MRI スキャンでは、淡蒼球は鉄含有量によって区別でき、周囲の構造とは異なる独特の外観を示します。

⑤痛みの処理: 尾状核のような領域は、痛みの強さと回避行動のコード化に関与しており、被殻は体性的方法を使用して痛みを制御し、痛みの知覚に影響を与えます。

⑥パーキンソン病における DBS: GPi をターゲットとした脳深部刺激は、運動緩慢、固縮、振戦などのパーキンソン病の症状の管理に効果的であり、ジスキネジアの軽減や柔軟な投薬管理などの利点をもたらします。

⑦運動学習における大脳基底核:黒質などのさまざまな部分が報酬処理や運動制御に関与している一方、側坐核は報酬に基づく学習や意思決定において重要な役割を果たしています。

⑧臨床実践における観察ポイント: 主な観察には、スムーズな日常生活の実行能力、不随意運動の発生、姿勢とバランスの維持が含まれ、潜在的な淡蒼球機能不全を示します。

⑨新人によくある間違い: 新人は、拘束動作中に不適切な指導を行って患者の苦戦を引き起こしたり、適応装置の使用を誤って導入または指導したりする可能性があります。

⑩研究論文: Peter による 2010 年の論文は、パーキンソン病において重要な目標指向性および習慣的制御における大脳基底核の役割について論じており、ジョナサンによる 2003 年の論文は、不随意運動および関連疾患の病態生理学を制御する際の大脳基底核の役割に焦点を当てています。

淡蒼球を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1. 初回セッション:評価と課題設定

石川さんがリハビリ室に到着すると、明るい照明が部屋全体を照らしており、柔らかいマットが敷かれたリハビリスペースが目に入ります。周りでは他の患者もそれぞれの目標に向かってリハビリに励んでおり、医療スタッフが近くでサポートをしています。

田中先生:「こんにちは、石川さん。今日はどんなことに困っているか教えてもらえますか?」

石川さん:「歩いている途中で靴ひもがほどけることが多いんですが、結ぼうとすると手が震えたり、うまくいかなくて困っています。」

田中先生:「それは不便ですよね。靴ひもを結ぶときの様子を少し見せていただけますか?」

石川さんが実際に靴ひもを結ぶ動作を試みると、指先がぎこちなく動きが途切れがちになることや姿勢の不安定性がわかりました。田中先生は「動作が遅れる」「リズムが乱れる」などの問題点を確認し、目標として「靴ひもをスムーズに結べるようになること」を設定しました。

2. リハビリの計画と実施

実施項目

抑制エクササイズ:バランスとリズムの調整

集中的なトレーニング:ビーズ通しで指先の動きを強化

タスクの簡略化:靴ひもを結ぶ動作を分割して習得

-

実施項目1:抑制エクササイズ

田中先生:「最初は片足でバランスをとる練習から始めましょう。片足を少し上げて、手すりを使いながら立ってみてください。」

石川さん:「これで合っていますか?」

田中先生:「はい、その調子です。少しずつサポートを減らして、自分のバランス感覚で立てるようにしましょう。」

田中先生は、片足バランスを練習させ、体幹の安定性と抑制感覚を高めました。次に、Stop & Goウォーキングを取り入れ、歩行中に指示があれば歩みを止めて、その場で安定させる練習をしました。

田中先生:「歩きながら、今度は合図があったら止まってみましょう。大丈夫ですか?」

石川さん:「はい、歩いているときに急に止まるのは難しいですね。でも、頑張ってみます。」

田中先生:「ええ、無理せずリズムを感じながらやってみましょう。歩き出す時も、指示に合わせてゆっくり始めてみてください。」

Stop & Goウォーキングにより、石川さんは歩行中に自分のリズムをコントロールする感覚を少しずつ取り戻していきました。

-

実施項目2:集中的なトレーニング

指先の細かい制御を鍛えるため、ビーズ通しを使ったトレーニングを行いました。ビーズをつまみ、糸に通すことで、細かい動きを正確に行うための集中力を養います。

田中先生:「ビーズをつまんで糸に通す練習です。靴ひもを結ぶ時の感覚に近いので、繰り返し練習することで指先の力加減をつかみやすくなります。」

石川さん:「指先を動かすだけでも疲れてきますが、これで靴ひもが結びやすくなるなら、続けてみます。」

田中先生は、石川さんが疲れないよう、適度に休憩を取りながら練習を進め、不随意運動が抑えられるようにサポートしました。

-

実施項目3:タスクの簡略化

靴ひもを結ぶ一連の動作をよりシンプルな手順に分け、石川さんが着実に取り組めるようにしました。最初のステップとして「ひもをしっかりとつかむ」「片方を輪にする」「もう片方を絡める」といった基本的な動きを分解し、練習を進めました。

田中先生:「まずはひもをつかむ練習です。慣れてきたら次の動作に進みましょう。」

石川さん:「分けて練習することで、無駄な動きが減ってきた感じがします。」

田中先生は、各ステップを終えるごとに達成感を感じられるようサポートし、石川さんが目標に向けて自信を持って進めるようにしました。

3. 結果と進展

数週間のリハビリ後、石川さんは靴ひもを結ぶ際の動きがスムーズになり、Stop & Goウォーキングやビーズ通しの練習によって、指の動きも安定してきました。指のリズムを意識することで、靴ひもを以前より楽に結べるようになり、動作の自信もついてきました。

石川さん:「先生のおかげで、靴ひもが結べるようになりました!練習を続けていくことで、さらにスムーズになる気がします。」

田中先生:「とてもいい調子ですね。石川さんの頑張りが成果につながっていますよ。これからもゆっくり進めていきましょう!」

石川さんは日常の小さな達成感を感じながら、動作に対する自信を取り戻しつつ、リハビリに取り組んでいます。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

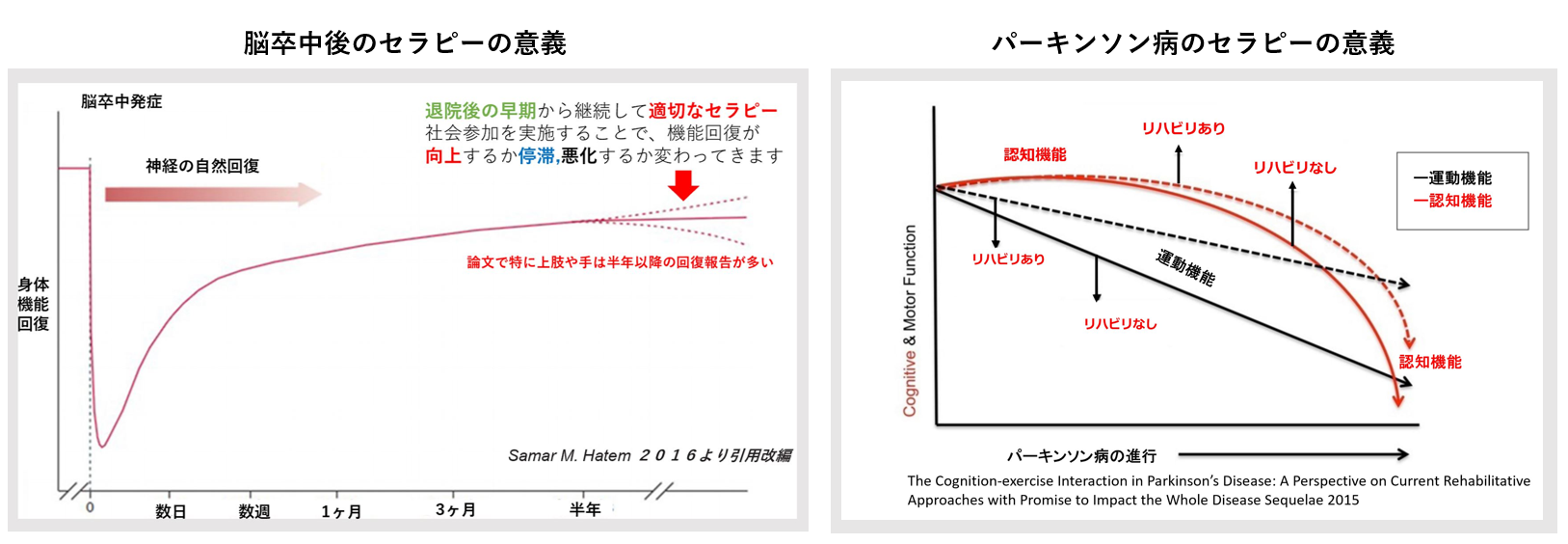

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

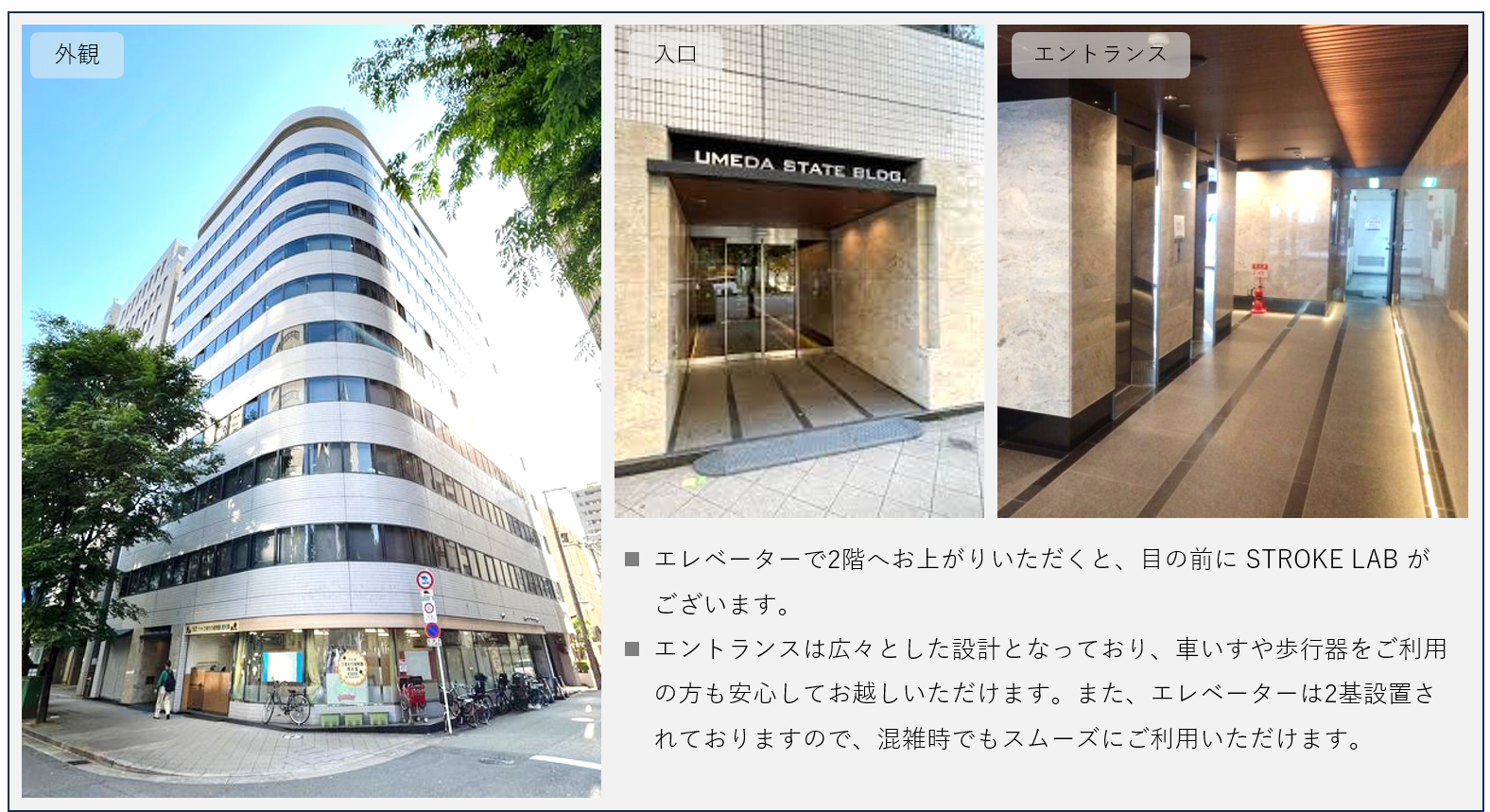

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)