先行随伴性姿勢制御(APAs)をどのように臨床に応用するか? 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

PDFでもご覧になれます。→PDF

本文contents

運動への上位中枢の関与 随意運動時(歩行も含めた)上位中枢の関与です。

今回の話は随意運動のための皮質内の認知過程に焦点を当てているのではなく、その先の運動と姿勢との協調過程に焦点を当てた内容です。

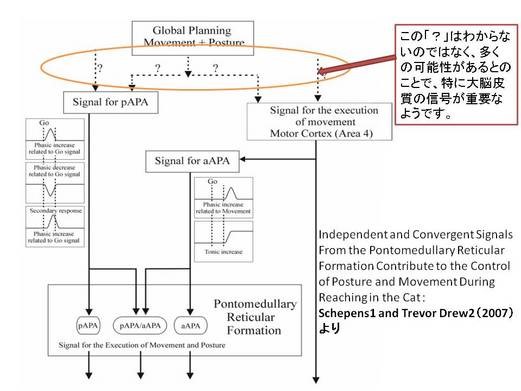

まず最初に以下の図を出しました。最近(だいぶ昔)よくボバースの講習会でも紹介されるschepensの図です。

これまで姿勢セットという言語を生理学用語のAPAと言い換え、姿勢セットのエビデンスを猫がネズミを捕獲する実験で提示された図で説明しています。

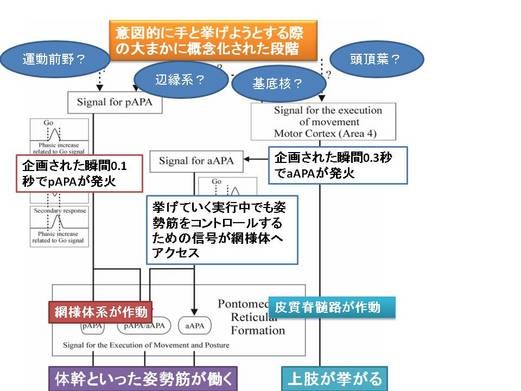

手を挙げる場合どのように考えるか?

患者さんは「?」の形成で失敗するようで、セラピーではこの「?」の部分をしっかり形成して適切な運動と姿勢の信号が発動できるようにすることが重要なようですよ。

歩行時も辺縁系や網様体系のスイッチが入ってCPGが発火し、駆動したとしても、上位中枢の関与は完全にはなくならないと上記の図でも考えられます。

随意運動実行中(aAPA)の制御には、上記「?」の部分に当たる上位中枢のモニターが重要となります。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

STROKE LABの療法士教育/自費リハビリを受けたい方はクリック

臨床の結果に悩んでいませんか?脳科学~ハンドリング技術までスタッフ陣が徹底サポート

厳しい採用基準や教育を潜り抜けた神経系特化セラピストがあなたの身体の悩みを解決します

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)