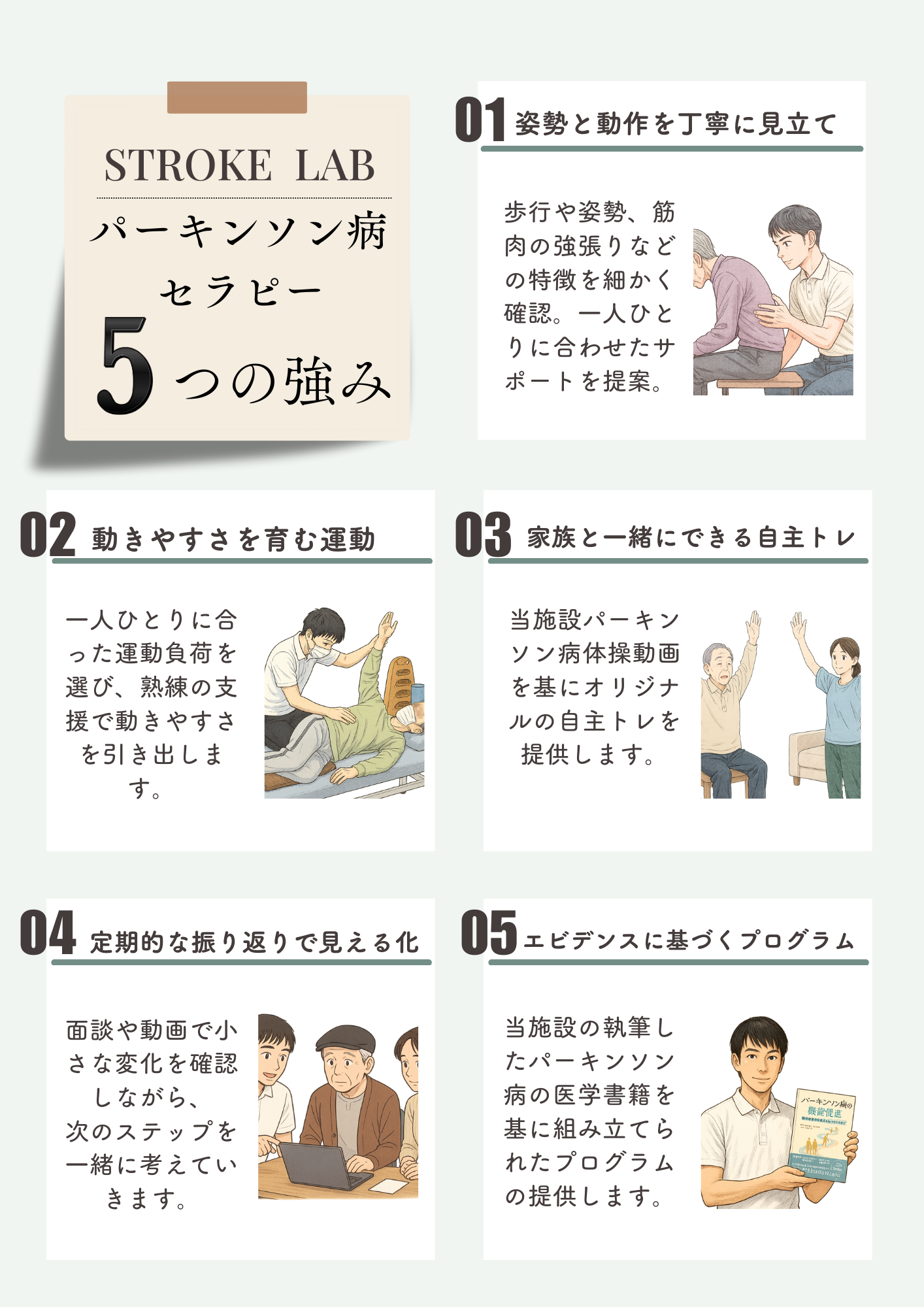

パーキンソン病 セラピー

神経系難病の方へ

利用者様を支えるスタッフをご紹介します。

スタッフ紹介を見る →STROKE LABのセラピー

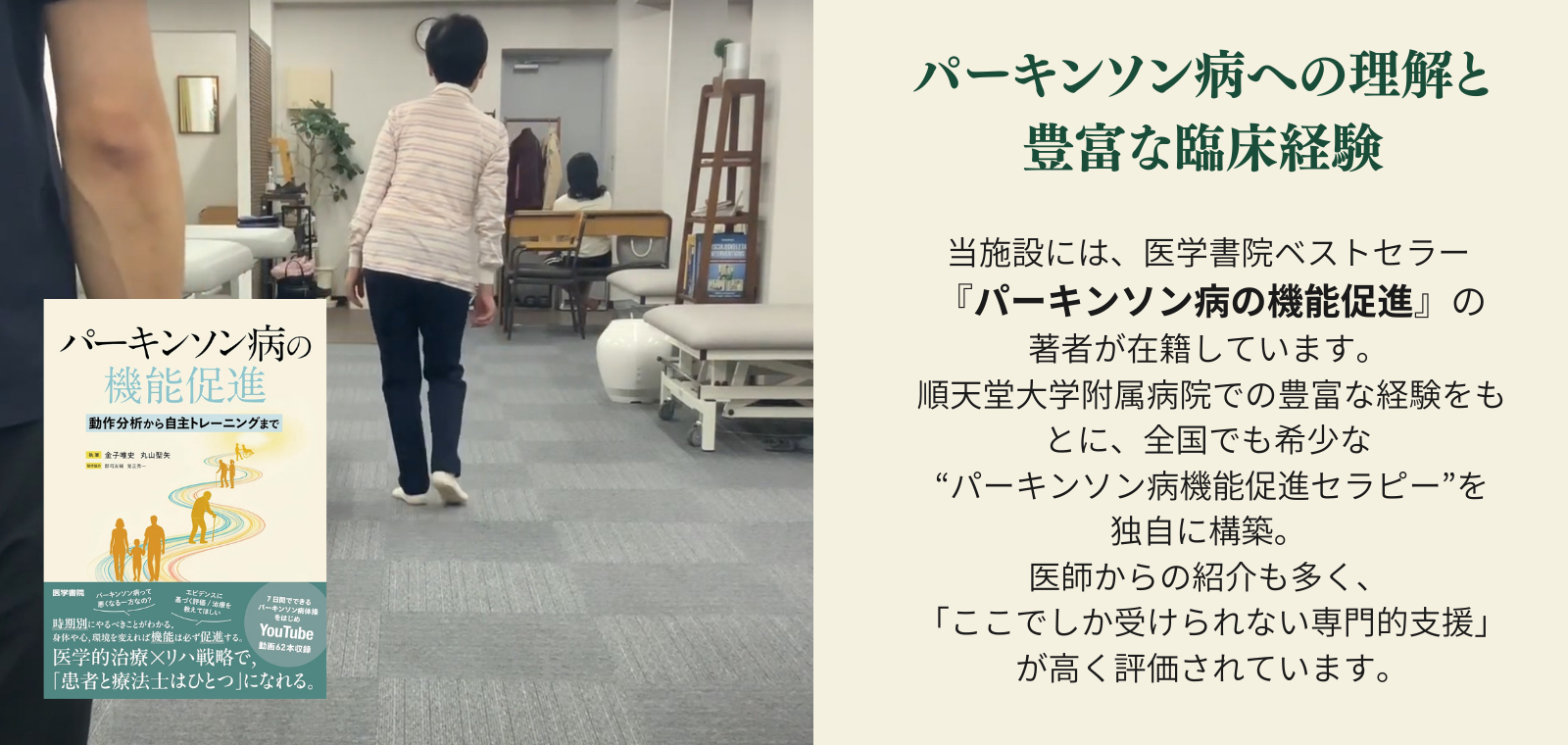

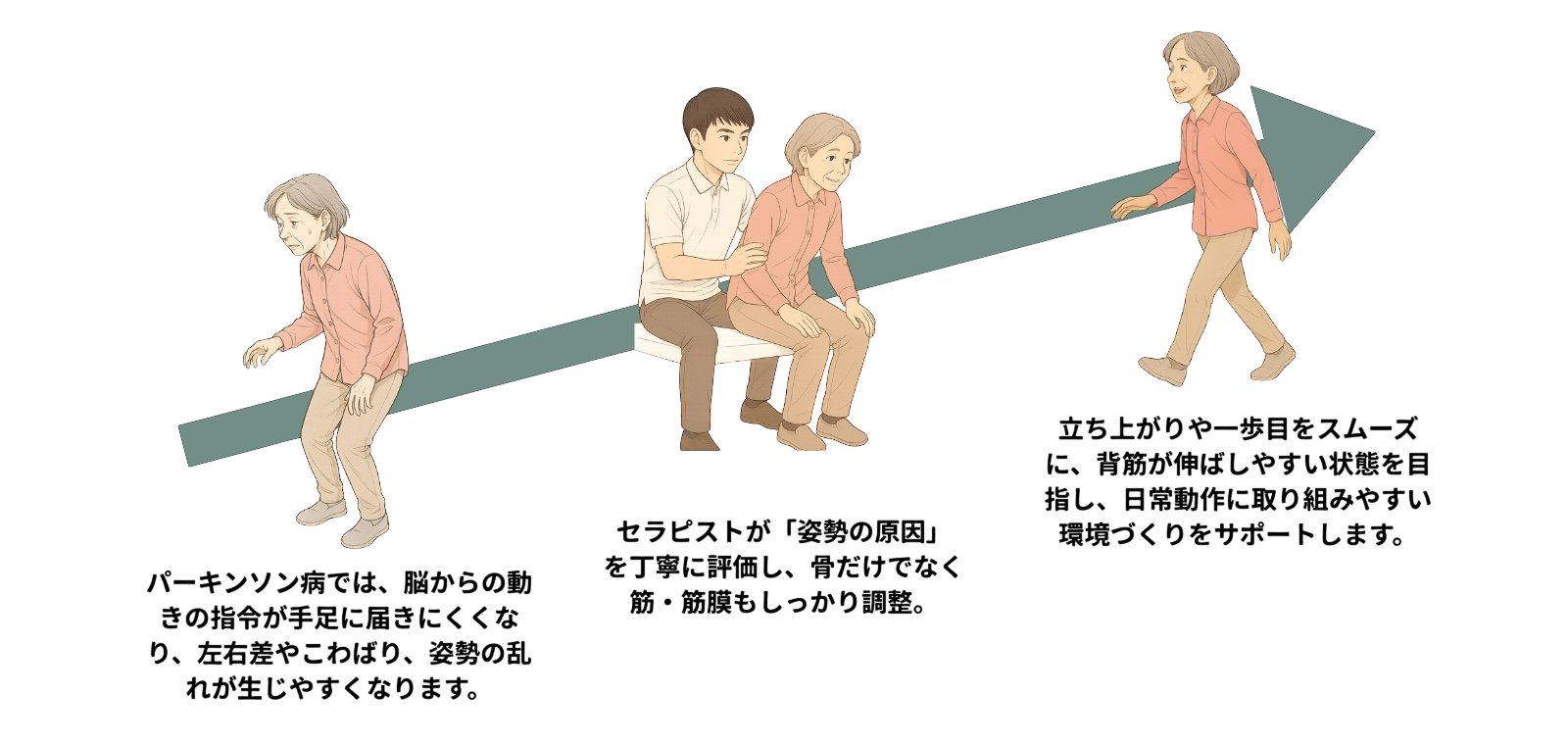

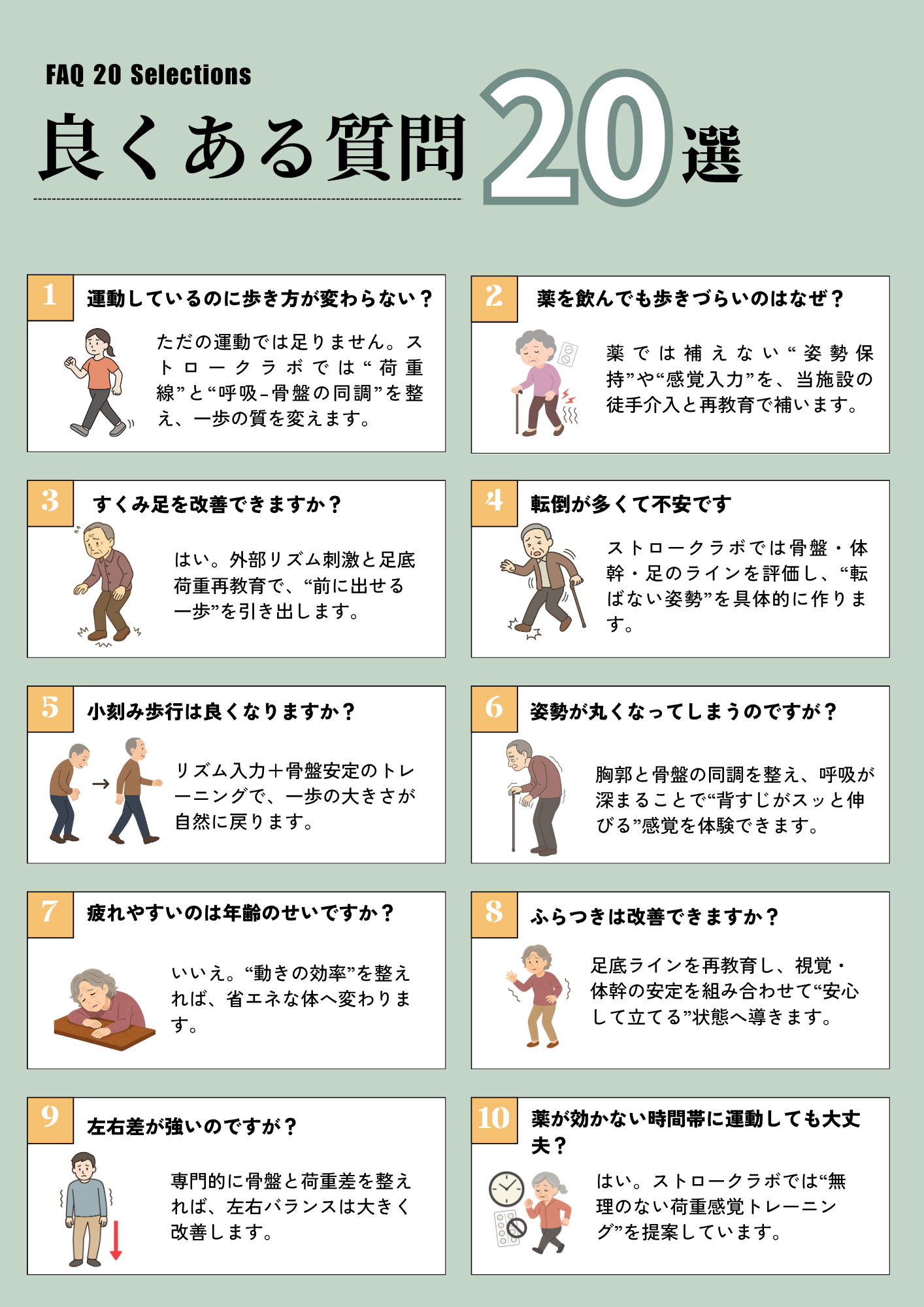

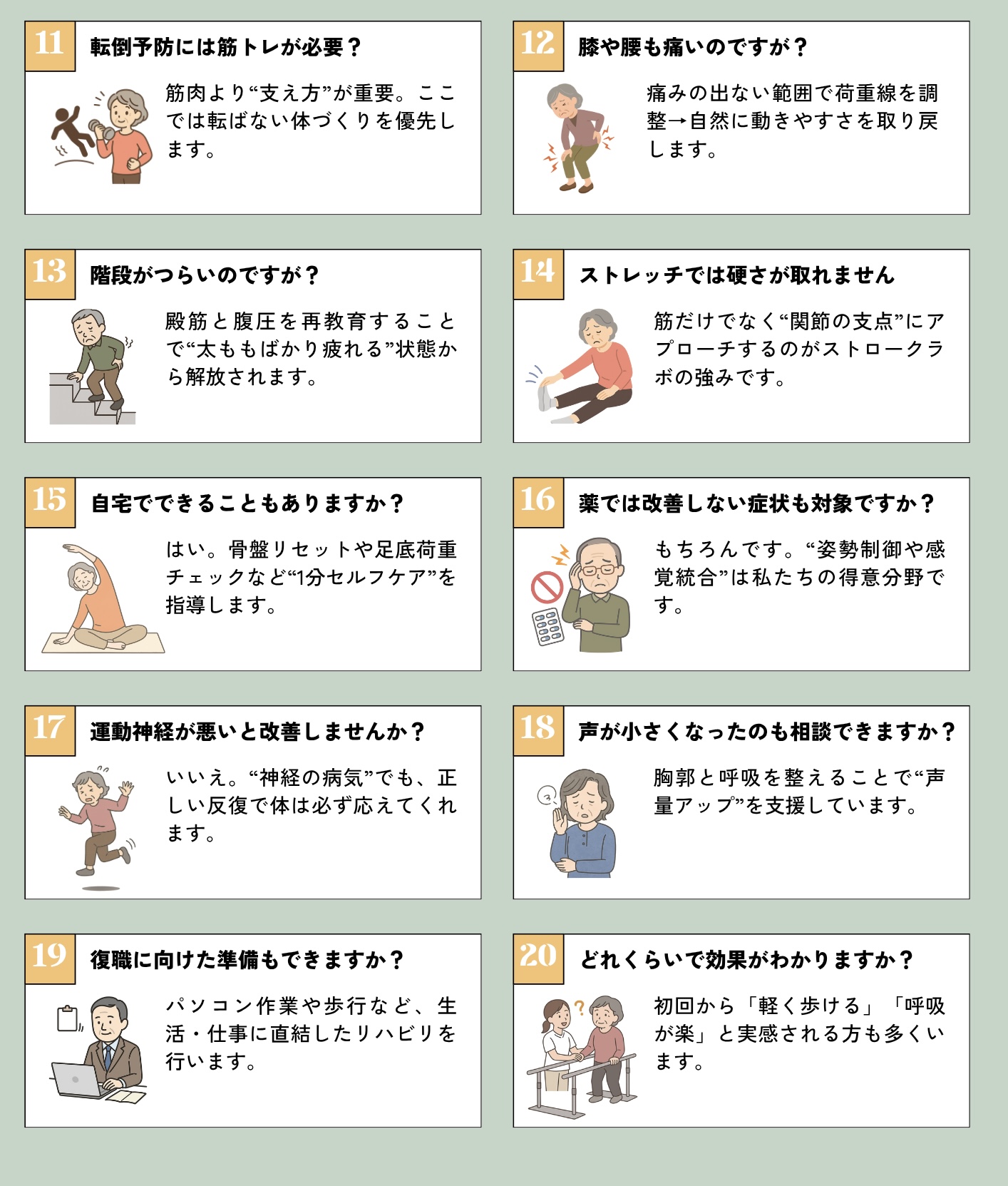

◇パーキンソン病では、脳からの「動いて」という信号が手足にうまく伝わらず、病気の進行に伴って左右差も生じます。その結果、筋肉や筋膜の硬さ・ねじれ、姿勢の崩れが動きにくさを引き起こします。こうした緊張やこわばり、姿勢の乱れが、歩行・立ち上がり・着替えといった日常動作に大きな負担となり、患者さまやご家族を悩ませます

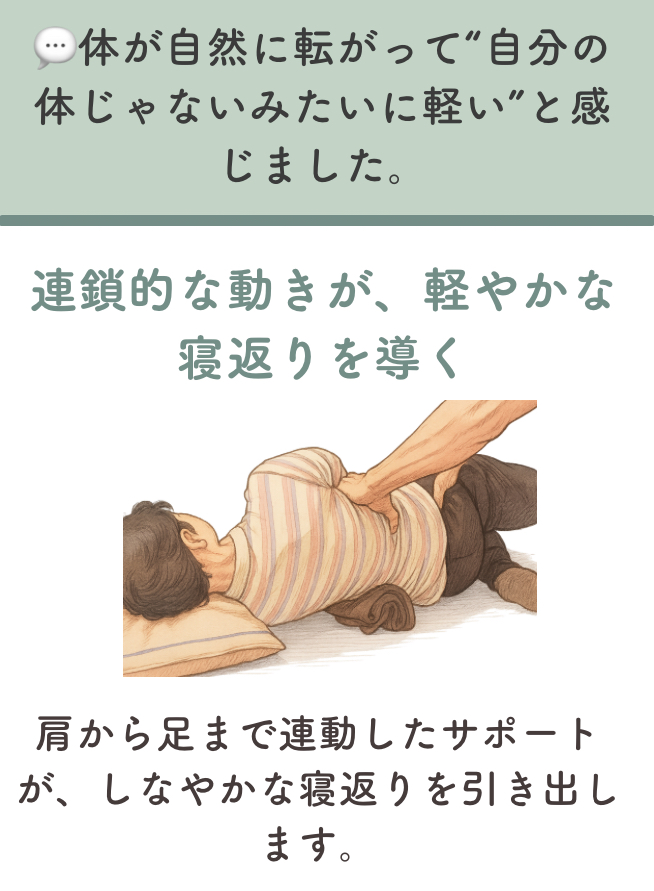

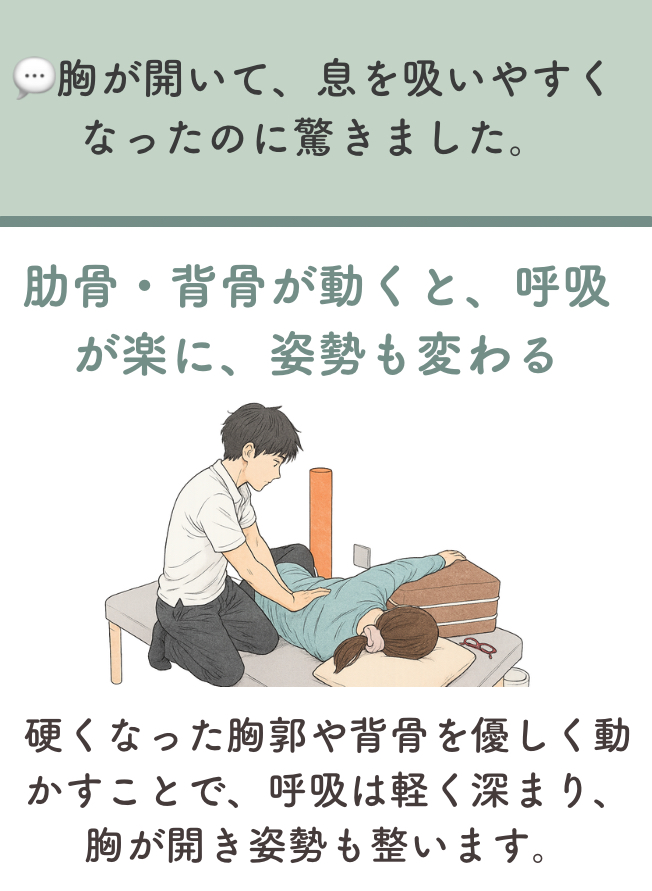

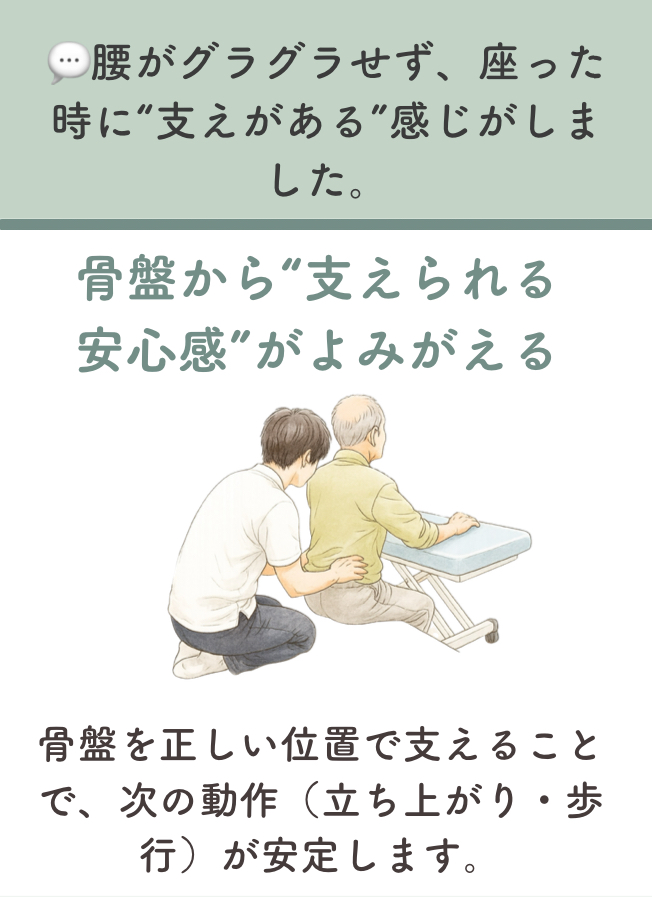

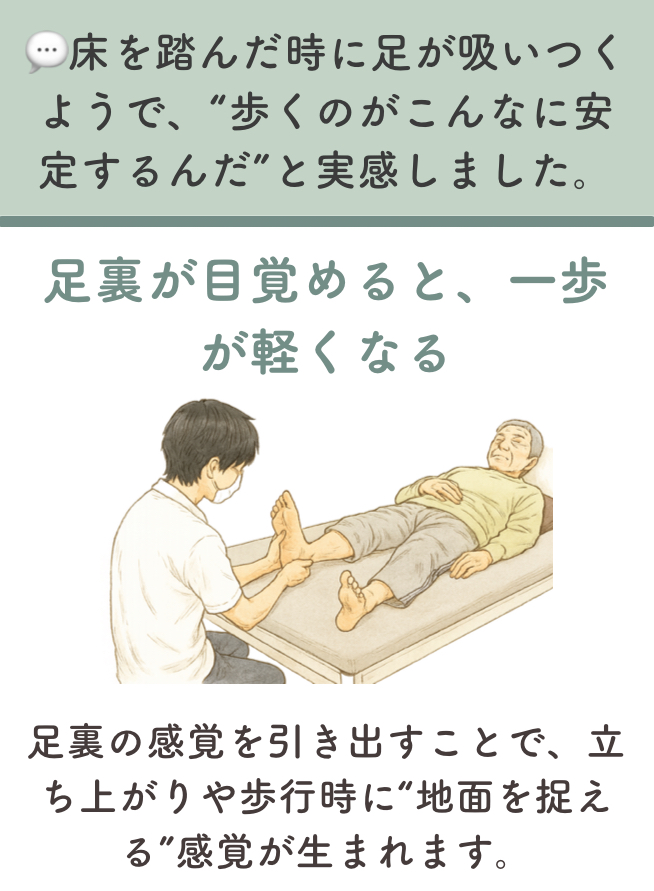

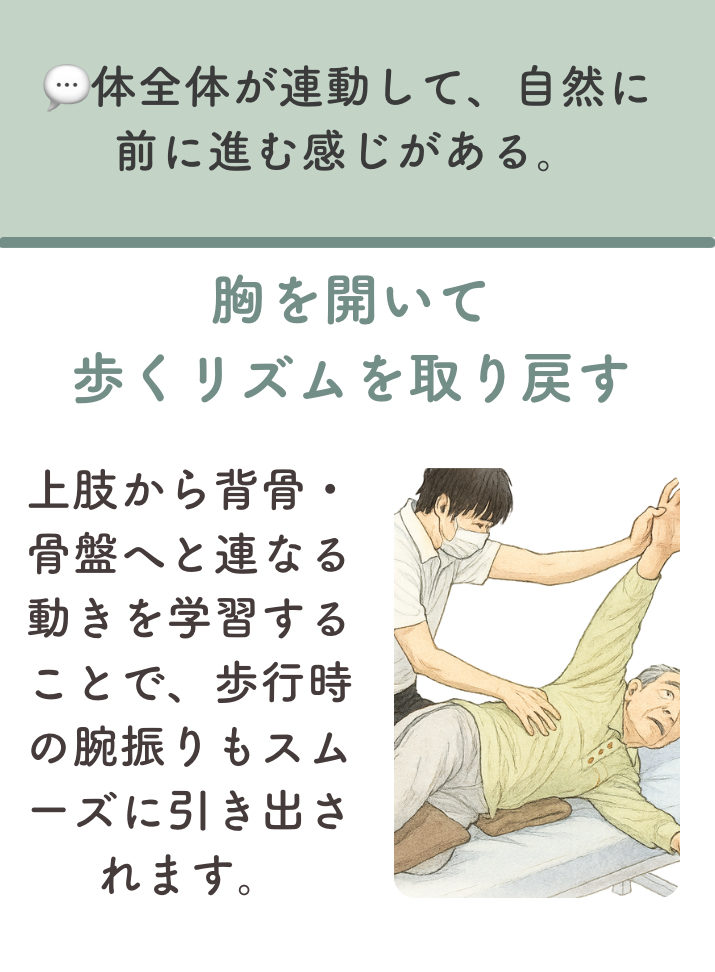

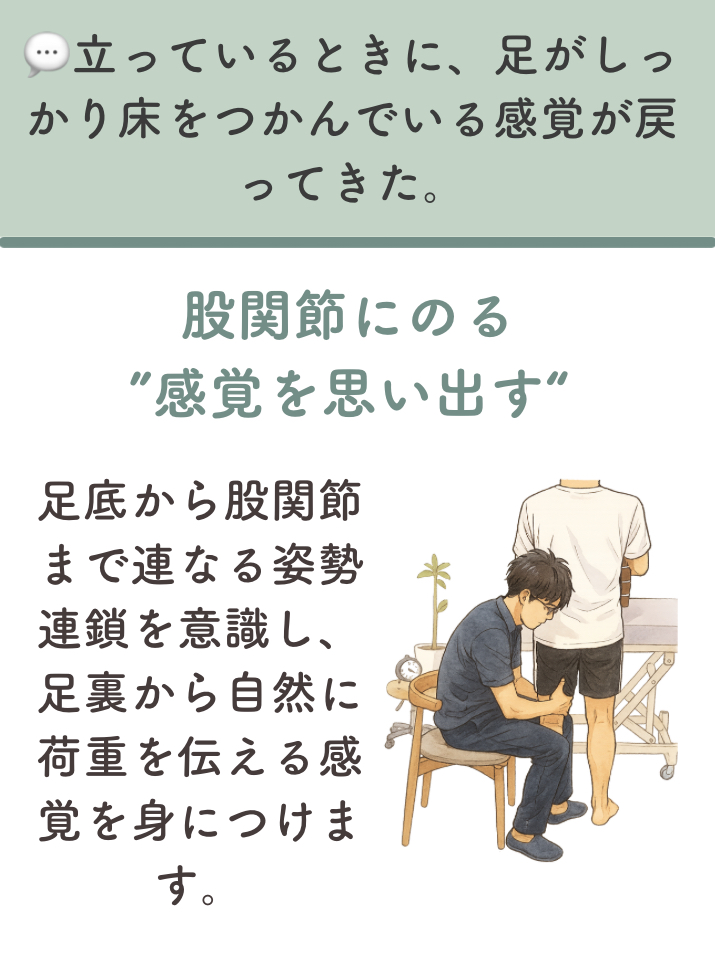

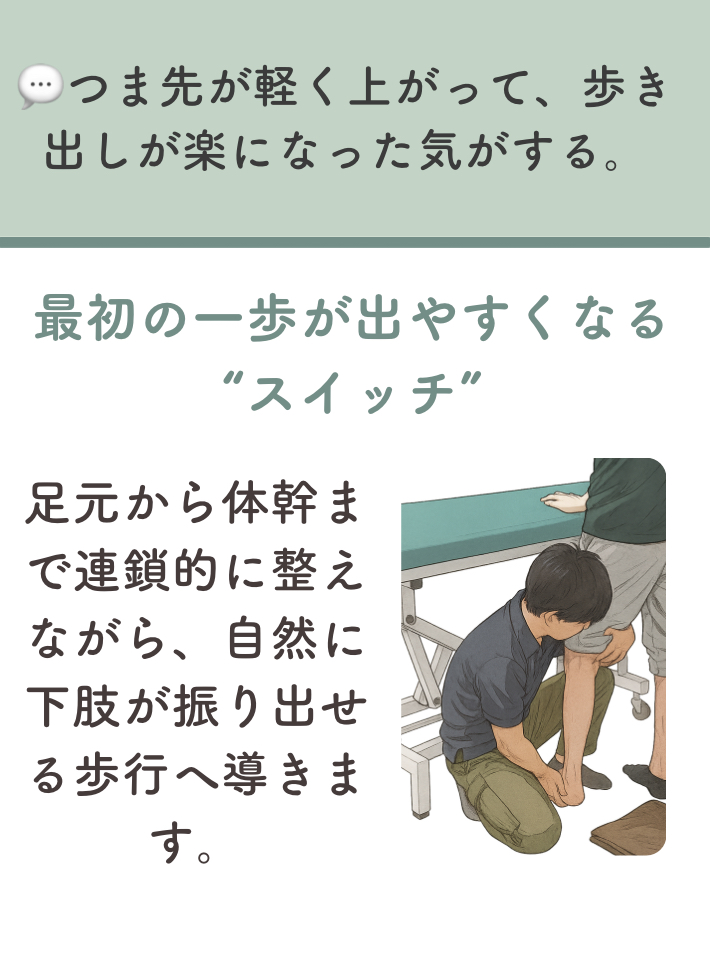

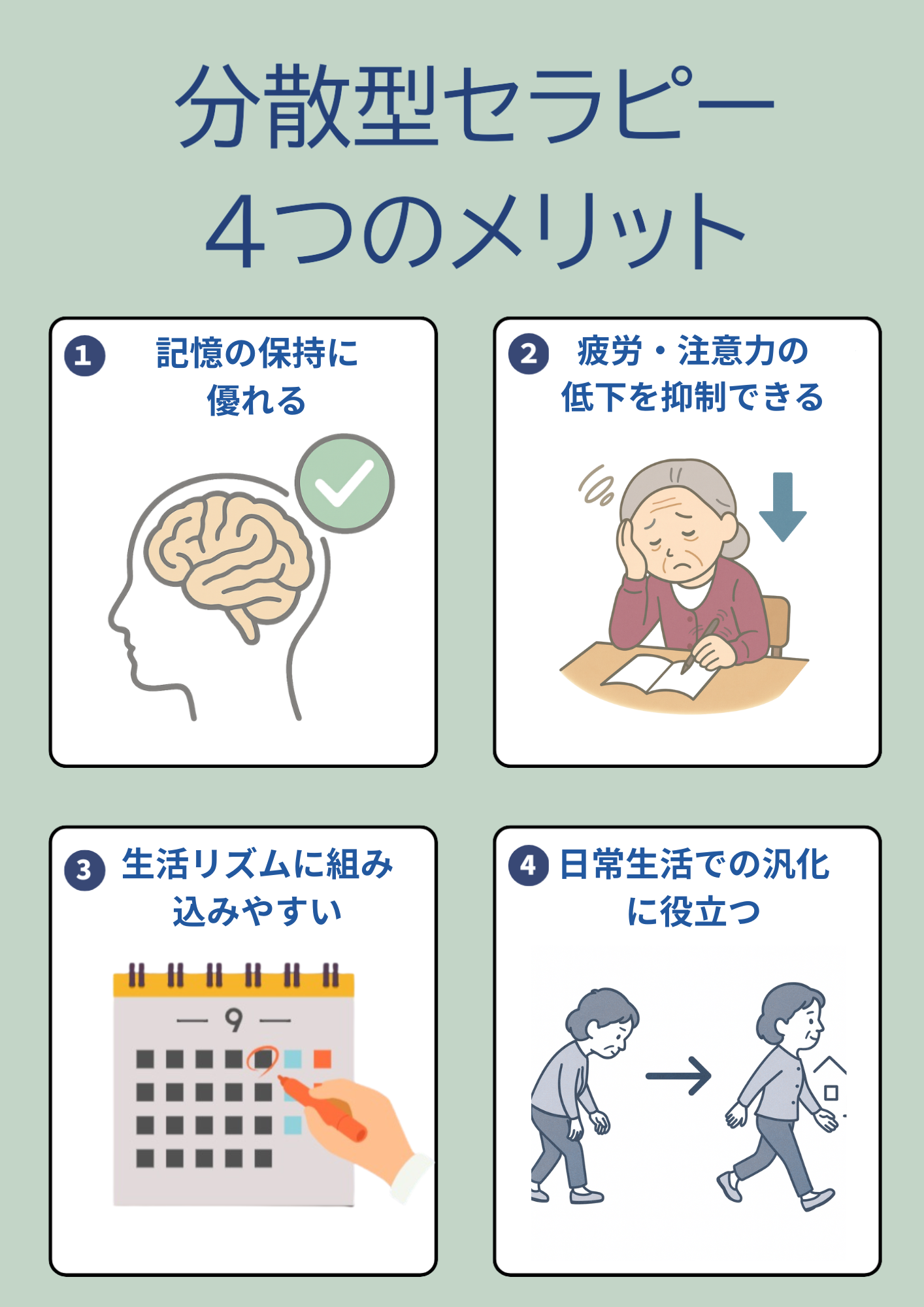

◇ STROKE LABでは、「姿勢」と「脳・脊髄」を意識した姿勢連鎖セラピーを実践。見た目の骨格を整えるだけでなく、筋や筋膜にしっかりアプローチし、立ち上がりや一歩目がラクになる・背筋が伸びやすくなるといった“実感できる変化”をめざします。

◇パーキンソン病の動きにくさは「忘れてしまった」わけではなく、脳と身体の連携がスムーズに働きにくくなっているだけです。STROKE LABでは、その可能性に最短距離でアプローチします。 姿勢や筋緊張を丁寧に評価し、適切な負荷での運動学習によって「動きやすさ」を楽しく再獲得。本人もご家族も変化を実感しやすい設計だから、モチベーションが自然と高まります。

◇ さらに、ご自宅で続けやすい自主トレーニングプログラムを提供。通院と家庭での工夫を組み合わせることで、改善を加速させます。定期評価では書面だけでなく、動画で“見える化”を行い、達成感を共有できるようにしています。

さらに土日・祝日も営業しているので、忙しいご家庭でも通いやすいことも選ばれ続けている理由です。

利用者様の声と具体的支援

実際のご利用例

ご家族の方のお仕事等の都合上、平日では通いにくいとのお悩みがありますが、当施設は 土曜・日曜・祝日も営業 をしており通いやすいことも多くの方から選ばれている理由の1つです。

また、短期集中でのご利用も可能です。

ご都合に合わせて柔軟にご対応いたします。

パーキンソン病のよくある質問

ストラボ式パーキンソン病チェックリスト

直近1〜2週間の様子をふり返って、当てはまる項目にチェックしてください。(結果はあくまで目安であり、医療的な診断ではありません。)

「当てはまった…」と思われた方は、一度専門評価を受けてみませんか?

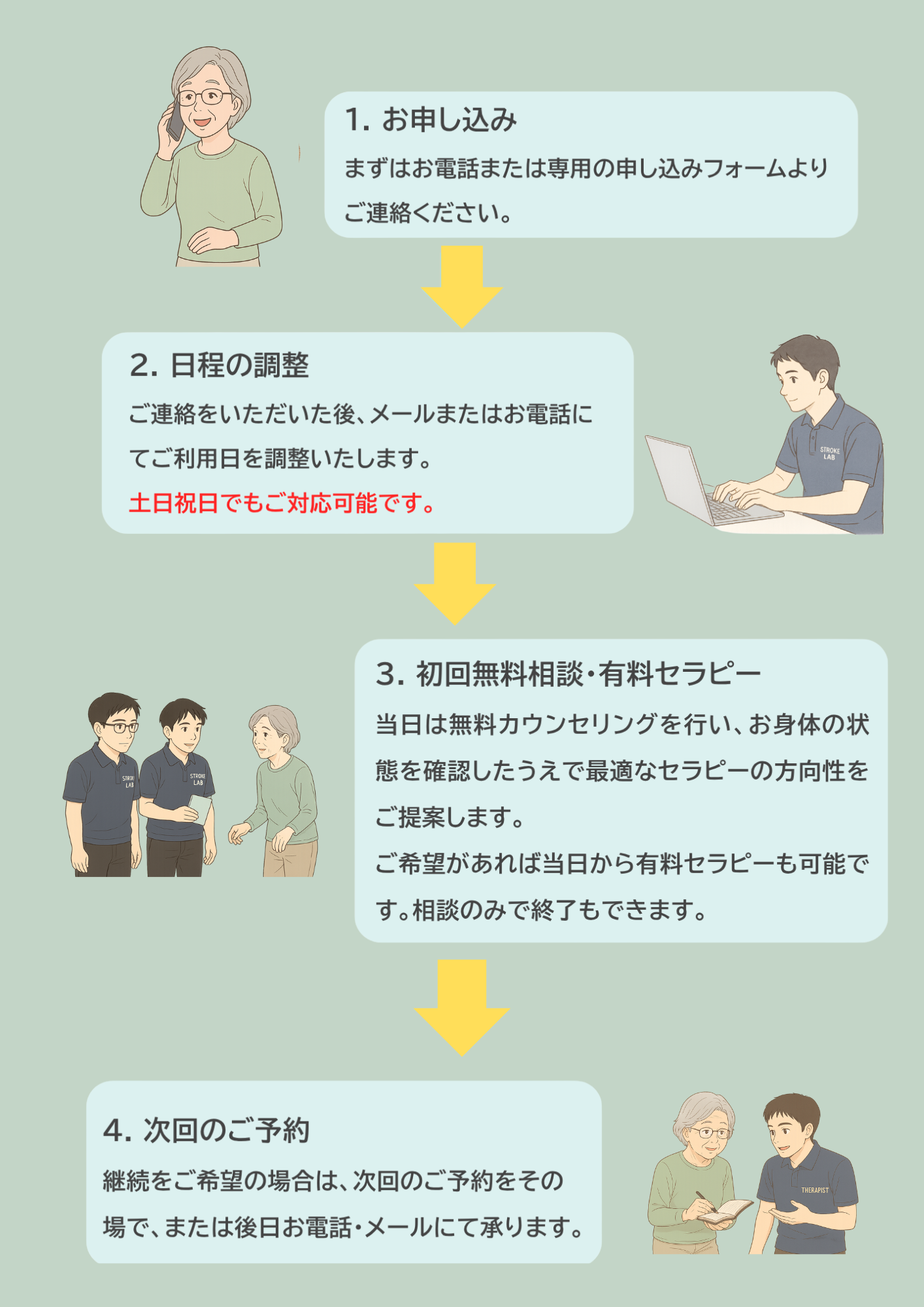

ご利用までの流れ

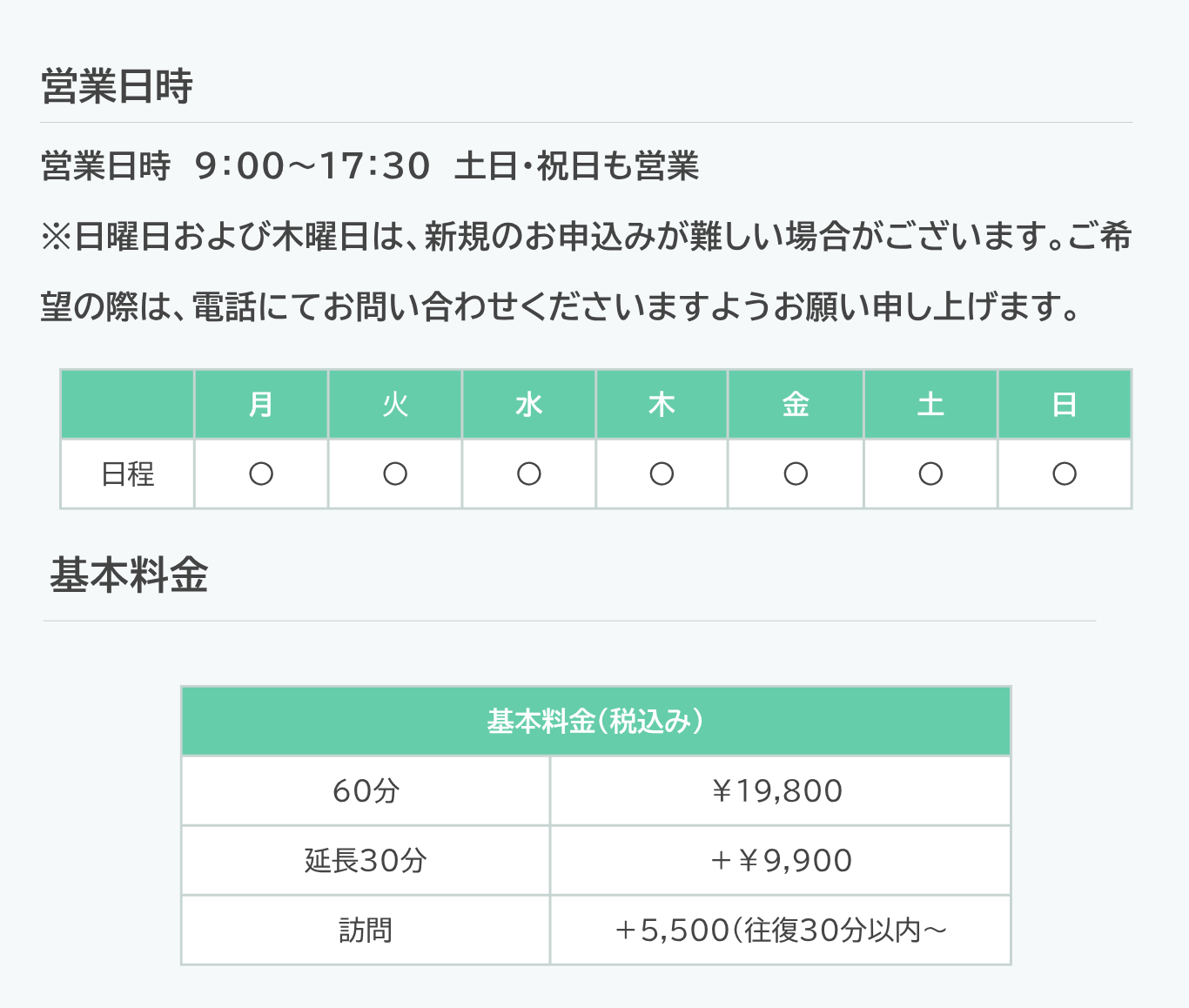

料金・営業日

利用者様の声

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

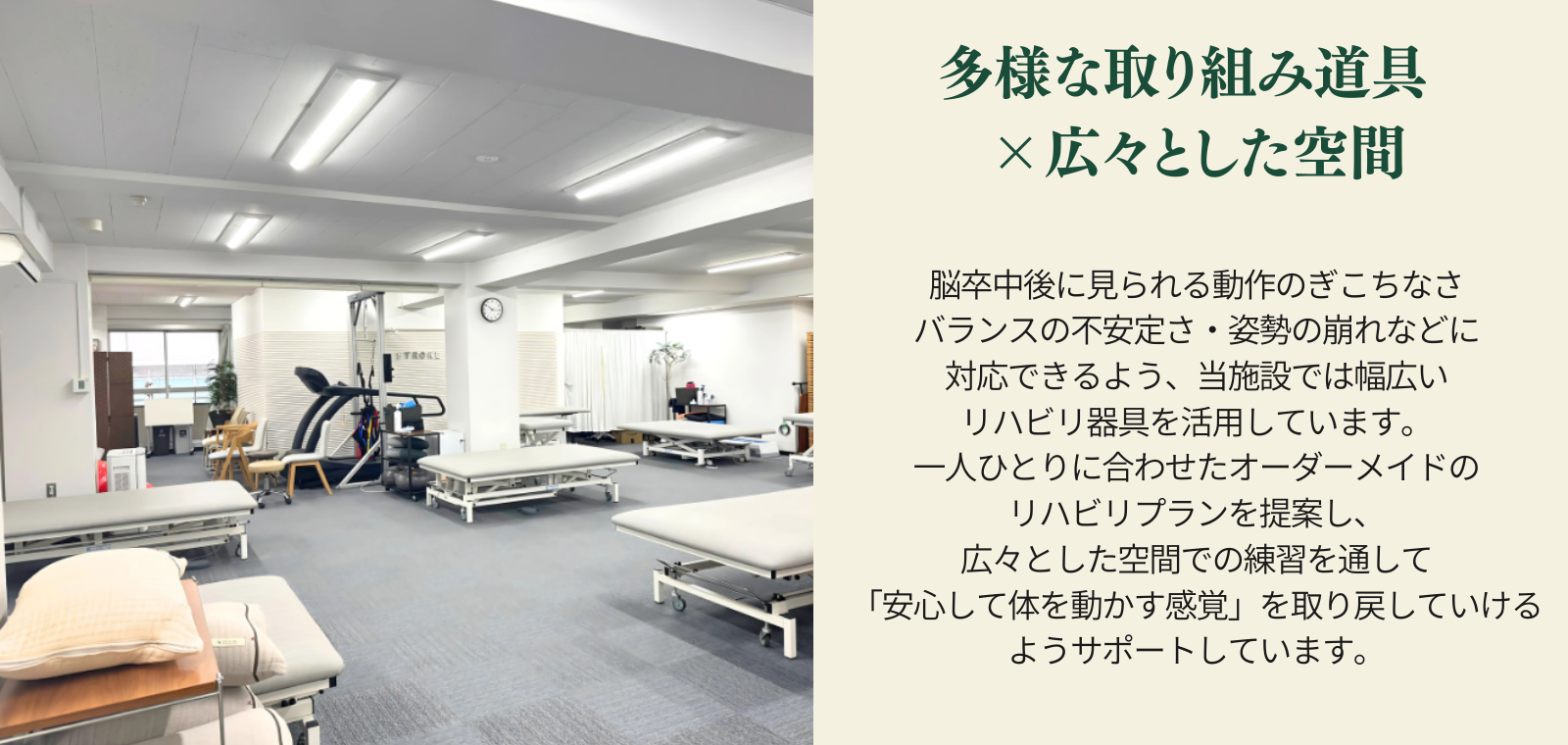

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。

- 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

まずはご連絡ください

- ご予約はこちら

- web予約

病院で培った機能をつなぎ、可能性を広げる施設です。